2024年1月の能登半島地震では、海の幸も大きな打撃を受けました。長期企画「碧のシグナル」の第3シリーズ「『海の森』紡ぐ縁」は、能登の海の豊かさを象徴する海藻を通し、被災地の現状、新潟県から応援する人らを追います。(6回続きの1)

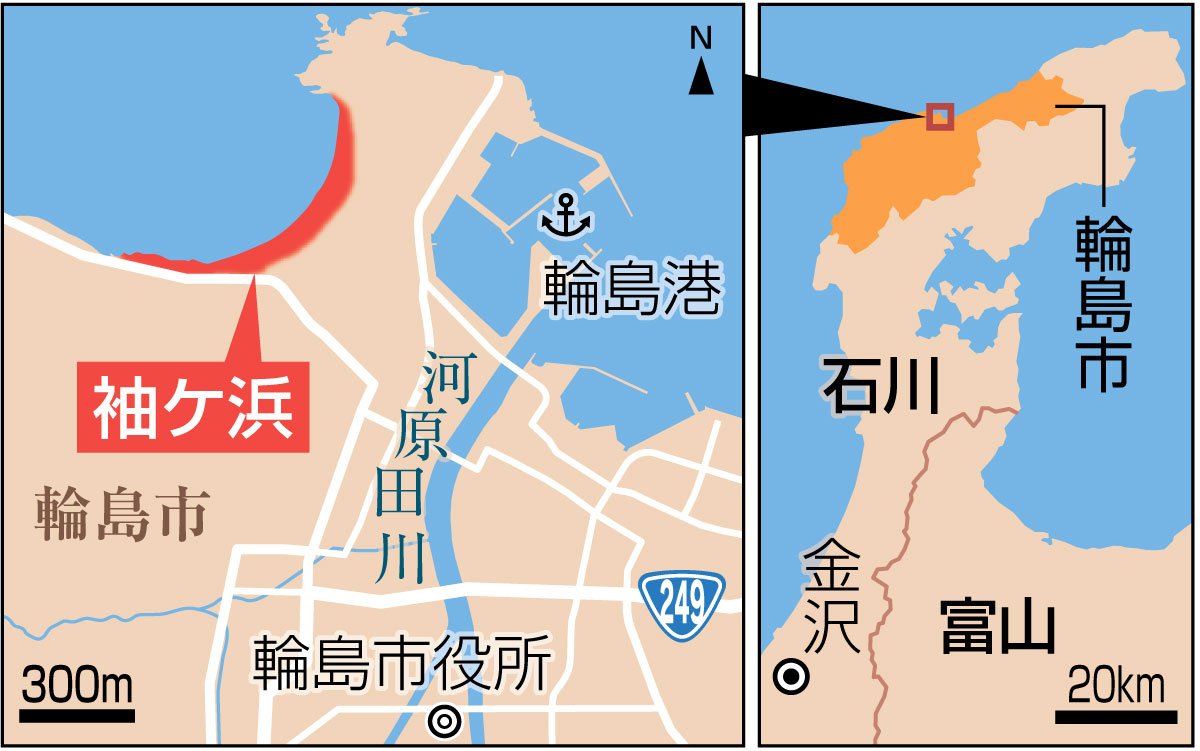

2025年1月下旬の晴れたある日、能登半島地震から1年が過ぎた石川県輪島市にある袖ケ浜の海は静かにないでいた。

「これはオオヘビガイ、ウニも落ちているね。こっちにはサザエ」。地震で1メートル以上も隆起し、かつて海底だったところを歩きながら、「わじま海藻ラボ」の石川竜子(りょうこ)さん(48)がつぶやいた。

岩肌には、海藻の一種であるサンゴモも、白っぽくなってくっ付いている。「おびただしい生き物が死に、豊かな楽園が失われた」

かつて新潟県の水産研究職員を務めていた石川さんは2024年5月、海藻の調査やコンサルタントを手がけるラボを輪島市内に設けた。専門的な知識を生かし、漁師や海女らと沿岸部の被害を調べてきた。

能登半島では地震により、海底が広い範囲で隆起した。市街地に近い沿岸部でも「海の森」といわれる藻場が干上がり、海藻の生育環境が様変わりした。「『ここは柔らかいワカメが採れる』とか、海女さんたちにとっていい漁場もあった」と振り返る。

北海道大学で海藻を研究し、新潟県では現場で漁業者と一緒に課題に向き合った。佐渡市ではいまでも加茂湖のアマモの調査にも携わっている。海藻ラボの名刺には、「水産のお困り事 よろず相談お受けします」という言葉を刷り込んである。現場の人たちの力になりたいと動く。

地震から時がたち、隆起でできた浅瀬には緑や褐色の海藻も揺らめくようになった。「自然はたくましい。いまの水深に合った海藻が生えてくる」 ただ再生の芽が見えてきたのは一部だけ。石川さんは、まだやらなければならないことがたくさんあると感じている。

◆元新潟県職員の石川竜子さん「能登がつらい時こそ」

石川県輪島市に2024年5月、「わじま海藻ラボ」を設けた石川竜子さんと能登との接点が生まれたのは2013年のこと。10年余り勤めた新潟県庁を退職した翌年だった。

転職で民間の海洋環境調査会社に入り、藻場のモニタリングのため、輪島を毎年訪れるようになった。

透き通るような海に潜れば、深くまで海藻が茂り、広大な「海の森」が続いている。地域に暮らす人と話すと、...