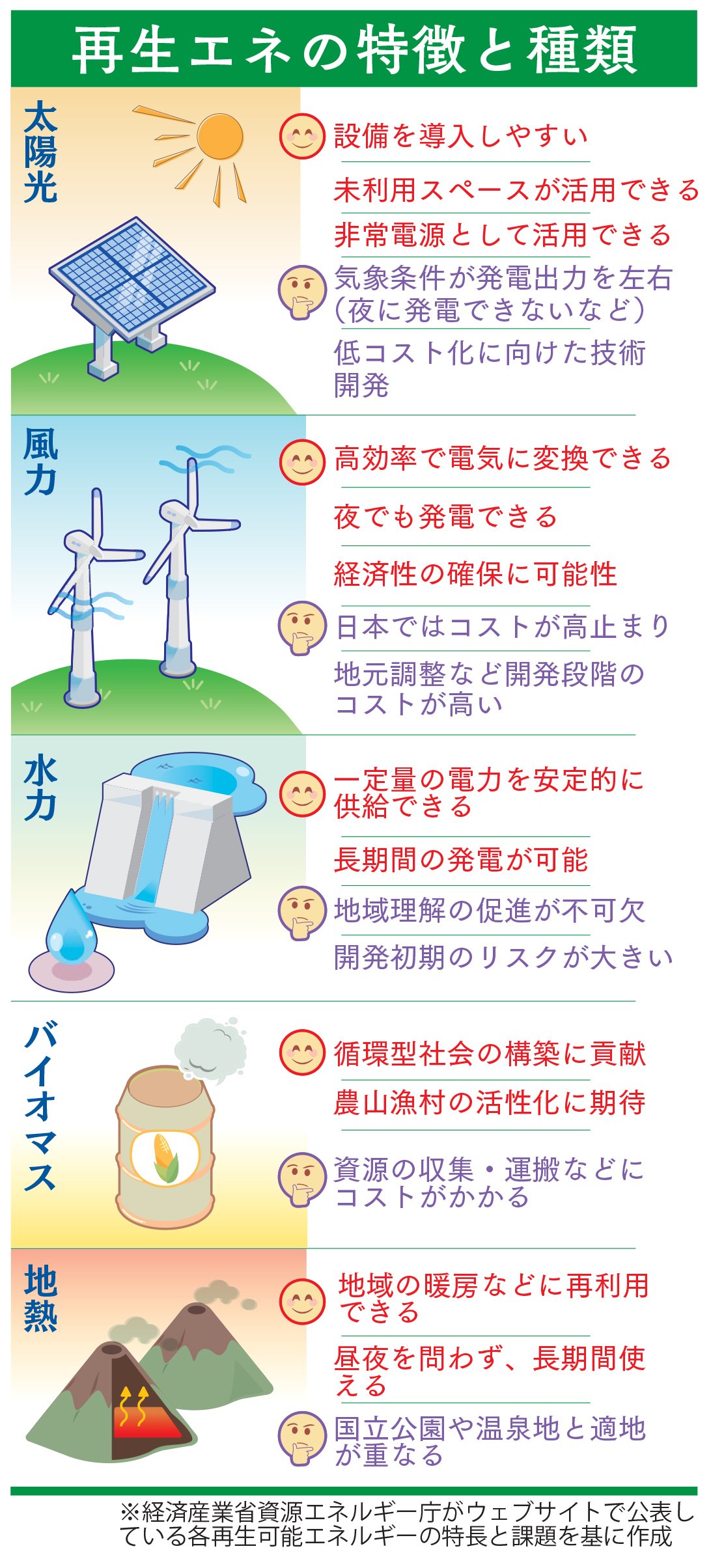

太陽光や風力などの再生可能エネルギー自然界に常に存在し、利用しても枯渇することがない化石燃料以外のエネルギー。発電時に温室効果ガスを排出せず、国内で生産でき、環境負荷が少ない。日本の法律では、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが該当する。が世界で急速に普及している。日本も将来的な「主力電源化」を掲げ、導入を進めたい考えだ。従来の火力発電や原発などと再生エネにはどのような違いがあるのか。再生エネの特徴などをまとめた。(新潟日報社原発問題取材班)

※年齢や肩書き、記載内容などは新潟日報朝刊に掲載した当時のものです

【2019/4/11】

再生可能エネルギーとは、太陽光や風力など自然界に存在するエネルギー源だ。国内にも豊富に存在し、使ってもなくならない。発電の際には、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスや大気汚染物質を出さないことも大きな特長だ。国内では再生エネの一部を「自然エネルギー」とも呼ぶ。

バイオマスや地熱もある。水力も再生エネの一つで、大規模なダムだけでなく、河川や農業用水などを使う中小規模の設備も含む。

世界では太陽光や風力の急速な普及で発電コストが大幅に下がっており、日本とは大きな差がある。

2019年3月に東京で開かれた国際シンポジウムで、河野太郎外相は「気候変動への対応だけでなく、化石燃料資源のない日本のエネルギー自給率を高め、安価な供給を確保する上でも有効だ」と現状の認識を語った。

環境負荷が軽く、国内にあり、安価で、安定的に供給できる-ということだ。

一方で、電力会社のウェブサイトでは再生エネについて「気象条件や時間帯などに左右され、発電量が不安定」「発電コストが他の発電方法に比べて割高」「賦課金で国民負担が増大」などと課題を挙げている。

国は再生エネの「主力電源化」を掲げており、経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイトで特長や課題を紹介する。

日本で最も多い再生エネは太陽光だ。夜間は発電できず、雨の日なども出力が低下する。風力は夜間でも風があれば発電できるが、日本の導入量は少ない。

最も古くから活用されているのが水力だ。渇水のリスクはあるが長期的に発電できる。既に開発が進み、新たな大規模開発は難しいとされる。余った電力で水をくみ上げておき、後で発電する方法では、蓄電池のような役割も果たす。

バイオマスは...