原発から出た使用済み核燃料原発で一度使用した燃料。原発の燃料は原料であるウラン鉱石を加工し、焼き固めた「ペレット」と呼ばれるものの集合体で、使用後も見た目や形は使用前と変わらない。使用済み核燃料の中にはウランやプルトニウムなどのまだ燃料として使える資源が95~97%残っているとされる。の処理は、原発を保有する各国にとって大きな課題になっている。全7基が停止中の東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。にも大量に保管されており、脱原発を進めるかどうかにかかわらず、「核のごみ」を今後どうするかという難題が横たわる。東電福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。から2年が経過しようとしているが、日本では最終処分高レベル放射性廃棄物は、極めて強い放射線を長期間発するため、国は地下300メートルより深い岩盤に埋める地層処分で数万年以上、人間の生活環境から隔離する方針。の議論は進んでいない。そんな中で、世界に先駆けて最終処分を進めようとしているのが北欧のフィンランドだ。日本記者クラブ取材団の一員として2013年1月中旬に訪ねた現地をルポするとともに、日本をはじめ各国の現状をまとめた。(報道部・仲屋淳)

※年齢や肩書き、記載内容などは新潟日報朝刊に掲載した当時のものです

【2013/2/10】

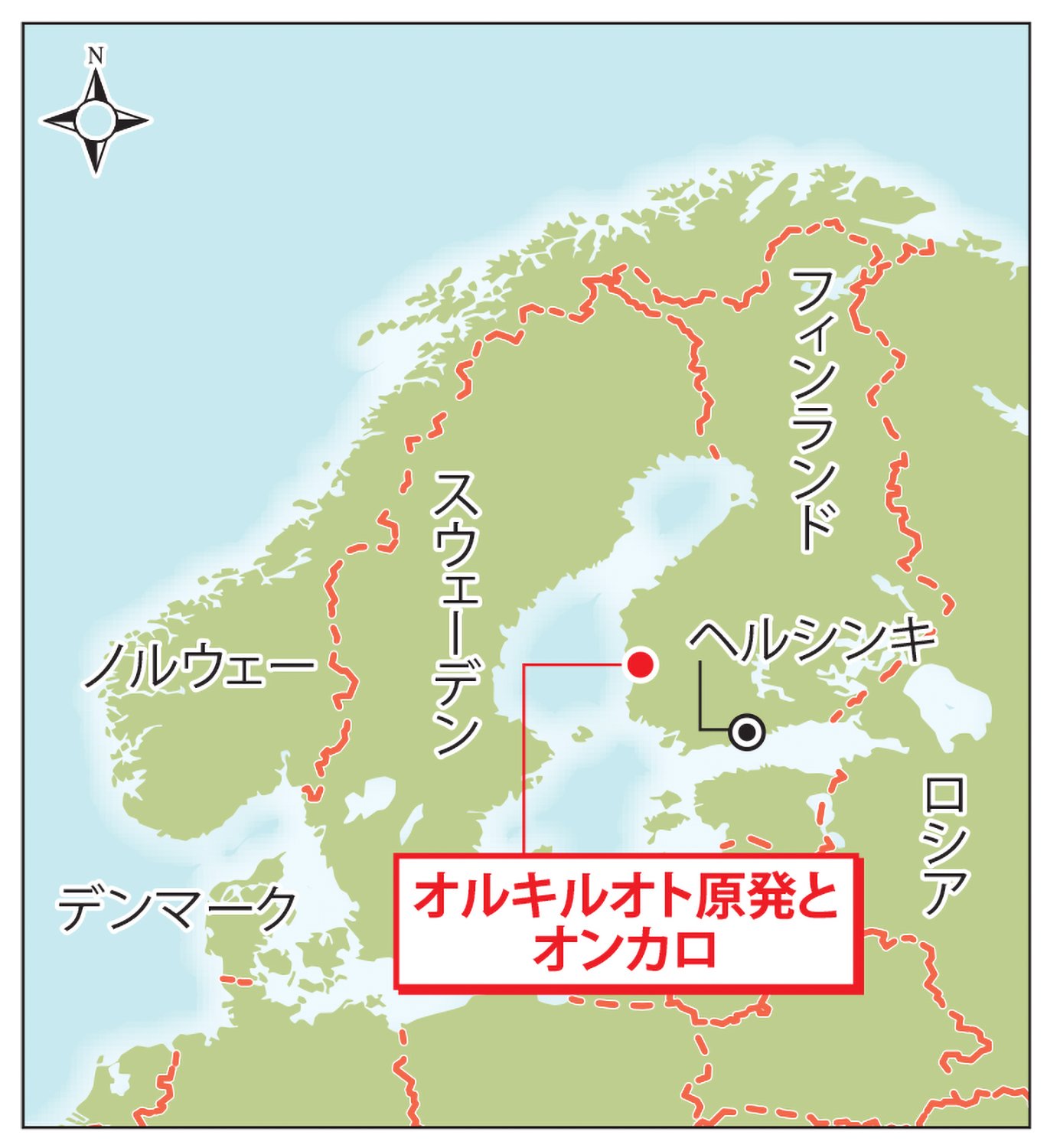

フィンランドの高レベル放射性廃棄物処分場予定地「オンカロ」。その名称は、フィンランド語で「洞穴」を意味する。国内の原発(建設中、計画中を含む)6基分の使用済み燃料9千トンが、地下約400メートルに埋められる予定だ。首都・ヘルシンキから車で4時間、バルト海に面した原野地帯にある。

一帯には、電力会社・TVO社のオルキルオト原発など原発関連施設が複数ある。オンカロはTVOなどの電力会社が設立したポシバ社が運営する。現在は調査施設という位置づけで、処分地としては2020年の操業開始を予定している。

地下への坑道は2004年に着工、現在の総延長は9・5キロだが、最終的には40キロまで掘り進む計画だ。

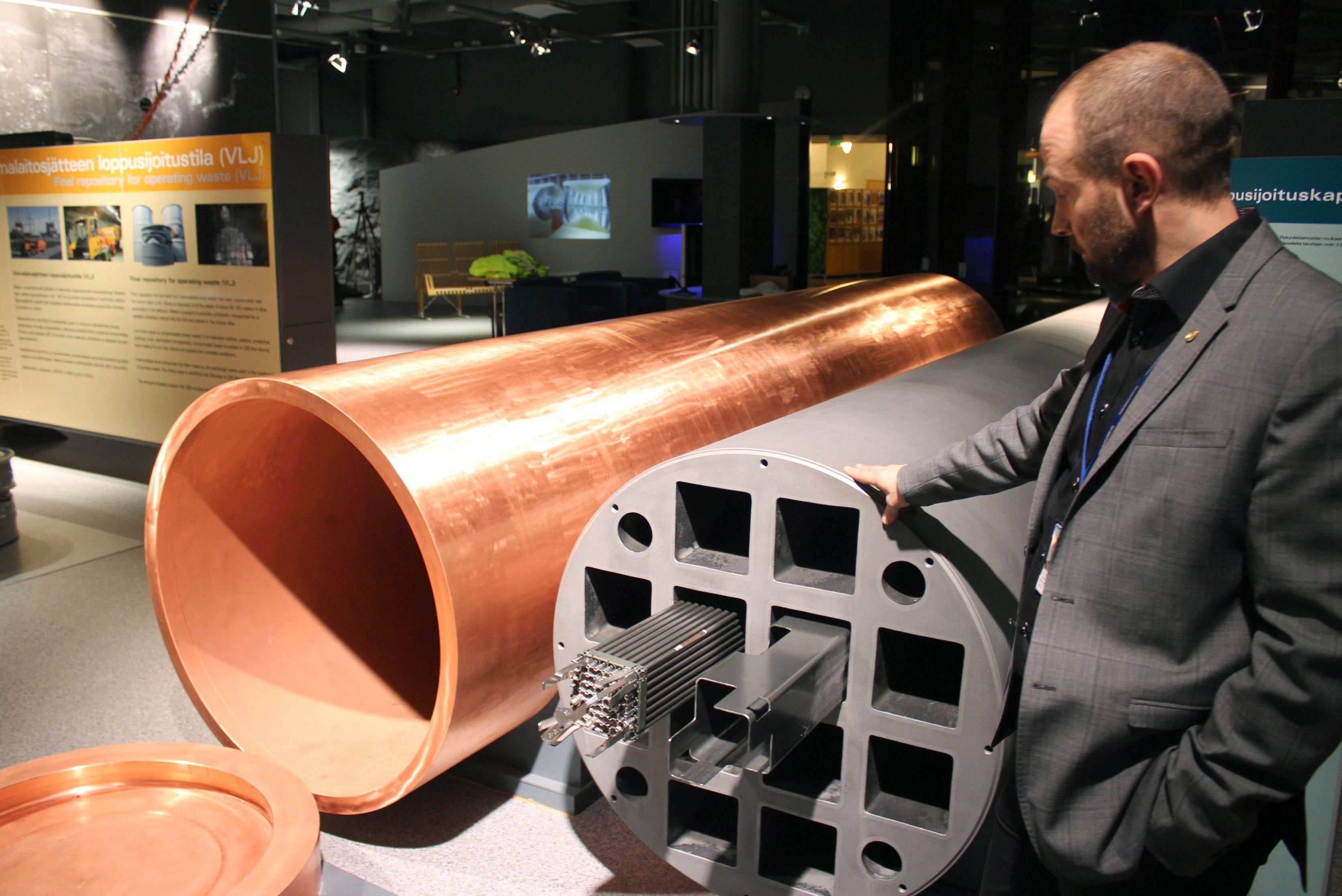

坑道は高さ約6メートル、幅5・8メートルで、ほとんどは岩肌がむき出し。緩やかな傾斜を車で15分ほど進むと、広場のような場所に出た。そこから水平方向に枝分かれする坑道に入ると、直径約2メートル、深さ約8メートルの縦穴が4本あった。使用済み燃料を入れた金属製容器を埋めるための穴だ。

同行したポシバ社の地質部門担当、トーマス・ペレさん(31)は「この場所は(泥や砂が堆積して固まった)堆積岩ではなく、19億年前に(マグマが固まって)できた結晶質岩の中にある」と説明する。

結晶質岩でできた岩盤は強固で、厚さは60キロ。地震を起こす活断層はなく、ペレさんは「数年前にマグニチュード2・5の地震があったがセンサーでしか感知できず、有感地震ではなかった」と語る。使用済み燃料の放射能がなくなるまでは10万年かかるが、オンカロは固い地盤の中にあるため安定して保管できるという。

使用済み燃料の埋設が終わるのは2100年ごろの予定。埋設が終われば、処分場全体が埋め戻される。ポシバ社のレイヨ・スンデル社長は「埋め戻しが終われば管理の必要はない」と話す。

ペレさんは「核燃料の原料となるウランは地下から掘り出したもので、オンカロはいわばウラン(を使用した後の廃棄物)を自然に戻す施設だ。埋め戻した後は誰も処分場があった場所と気付かないだろう。人々から忘れ去られるための施設を建設しているのだ」と力を込めた。

◆規制機関STUK、安全規制や防災すべて担当 政治からは高い独立性

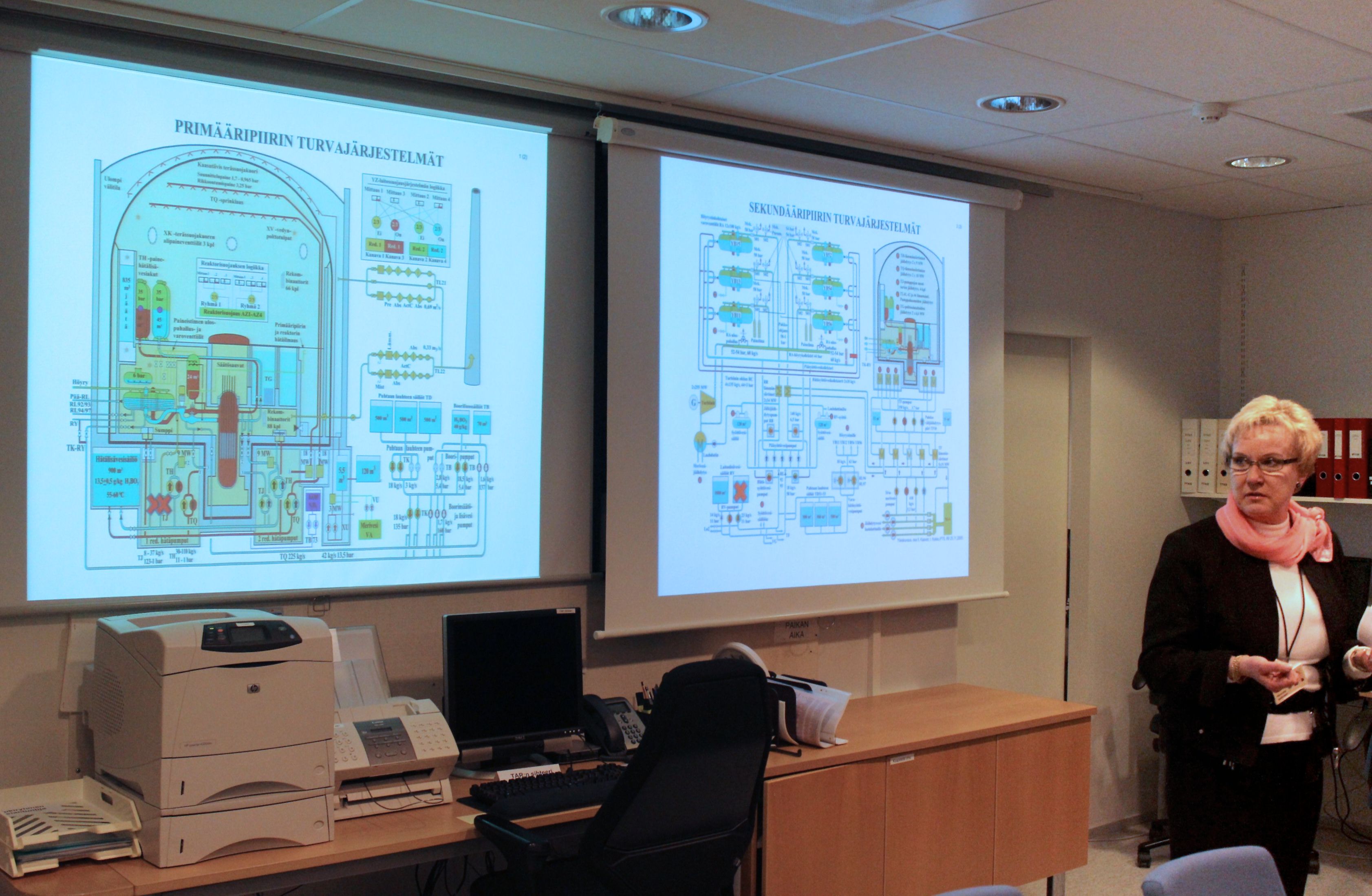

フィンランドの原発規制機関「放射線・原子力安全センター」(STUK)。運転管理から原子力防災までを一元的に担う。最高責任者のテロ・バルヨランタ所長は政治からの独立性の高さを強調。「(原子力規制に関することで)政治家に意見を求めることは一切ない」と話す。

STUKは職員数約360人で、約8割が修士課程以上を修了した原子力の専門家。原発の監視や防災など原子力に関する各種の業務を一元的に担う。自前の研究所も備え、食品に含まれる放射性物質の検査なども独自に手掛ける。

バルヨランタ所長は、原子力規制についての知識や権限がSTUKに集約されている状況について「一つのビルで業務は完結する」と表現した。

1958年の設立以来、原発を推進する政府機関との人事交流はない。日本では経済産業省に置かれていた旧原子力安全・保安院で、職員が原発推進部門と規制部門を人事異動で行き来していたのとは対照的だ。

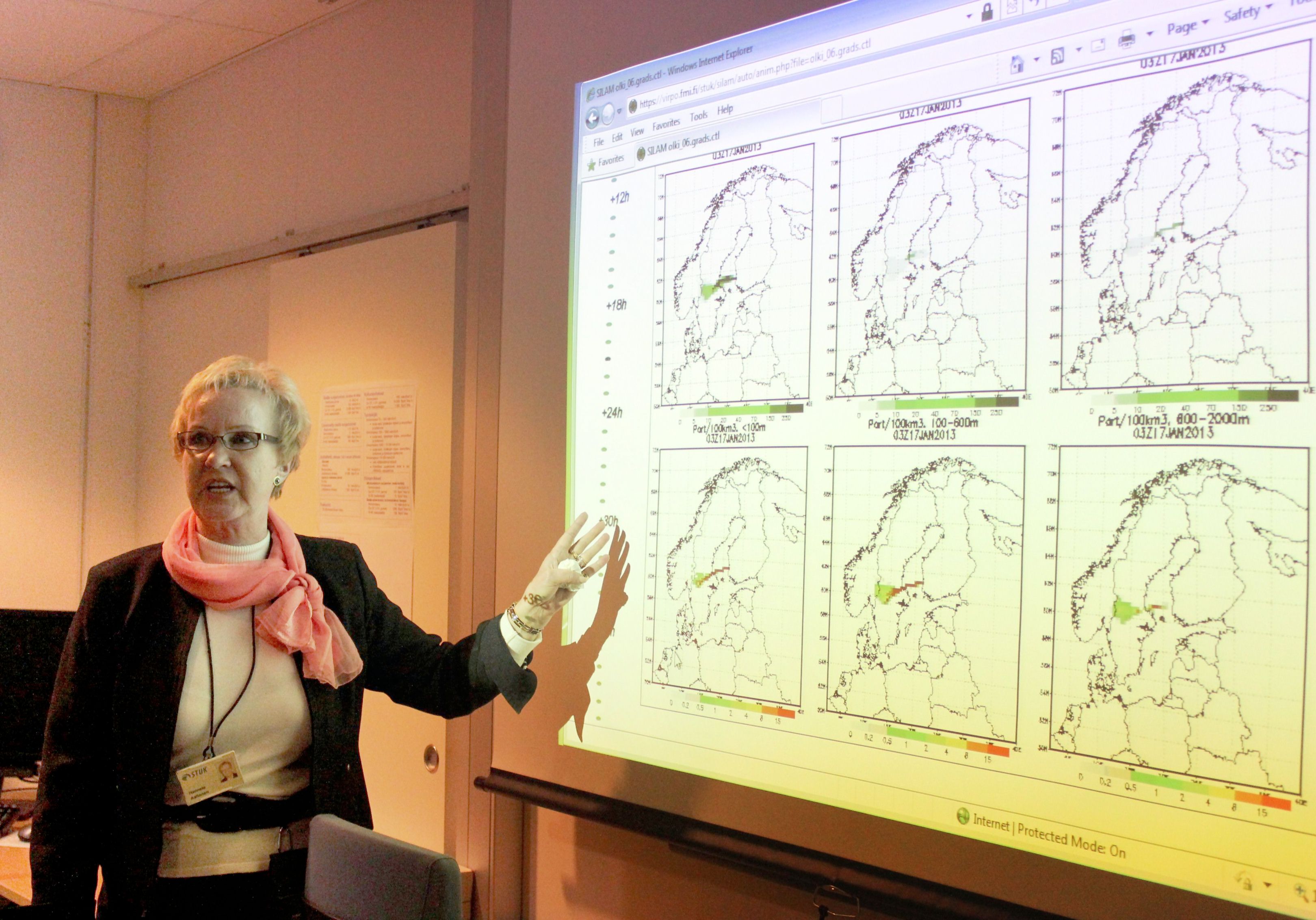

東京電力福島第1原発事故の後、保安院に代わって設置された原子力規制庁福島第1原発事故後に発足した国の機関。原子力規制委員会の事務局を務める。前身は原子力安全・保安院などで、エネルギー政策を推進する資源エネルギー庁の機関だった。規制の審査、検査などの実務を担う。は、原発からの放射性物質の拡散予測作製を所管法人に委託。作製作業はさらに、電力業界と関係が深いコンサルタント会社に丸投げされていた。STUKは拡散予測や放射線量の監視も自ら手掛ける。

2012年夏、当時の民主党政権は関西電力大飯原発の再稼働を主導した。バルヨランタ所長は「フィンランドでは判断はすべて私がする」と断言した。

◆周辺住民の反応は?「当局の判断を信用」、「緊急時情報が不足」

オンカロやオルキルオト原発などの原子力施設が集中立地するエウラヨキ町。ハッリ・ヒーティオ町長はオンカロ建設の意義を訴えた。これに対し、隣接するラウマ市の住民は情報不足を口にした。

エウラヨキ町は人口6千人。稼働中の原発2基に加え、3号機も建設中だ。ヒーティオ町長は「原発を運転すれば、使用済み燃料の最終処分に責任が生じる。...