原発の使用済み核燃料原発で一度使用した燃料。原発の燃料は原料であるウラン鉱石を加工し、焼き固めた「ペレット」と呼ばれるものの集合体で、使用後も見た目や形は使用前と変わらない。使用済み核燃料の中にはウランやプルトニウムなどのまだ燃料として使える資源が95~97%残っているとされる。を再利用する国の「核燃料サイクル使用済みのウラン燃料を化学的に処理(再処理)し、プルトニウムを取り出して混合酸化物(MOX)燃料に加工して再び原発で利用するサイクルのこと。政策」。日本原燃の使用済み核燃料再処理使用済み核燃料から再利用が可能なプルトニウムとウランを取り出す一連の作業。取り出した後はウラン燃料やMOX(混合酸化物)燃料の原料として使えるようにする。青森県六ケ所村で再処理工場が建設中だが、完成目標は何度も延期されている。工場(青森県六ケ所村)は2018年内にも稼働の前提となる原子力規制委員会原発推進を担う経済産業省から安全規制の役割を分離させ、原子力規制に関する業務を一元化した組織。東京電力福島第1原発事故を受けて発足した。国家行政組織法3条に基づき、人事や予算を独自に執行できて独立性が高い「三条委員会」として環境省の外局に位置付けられる。衆参両院の同意を得て首相が任命する委員長と委員4人で構成する。の審査に合格する見通しだが、実際の稼働への道筋は不透明だ。高レベル放射性廃棄物(核のごみ)原発の使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出す際に行う、「再処理」と呼ばれる工程で発生する廃棄物。廃液をガラスで固めた「ガラス固化体」を指す。「核のごみ」とも呼ばれる。日本ではガラス固化体を地中深くに埋めて処分する方針。を地下に埋める「地層処分原発で使用した燃料から再利用するためにウランとプルトニウムを取り出す「再処理」という工程で発生する再利用できない廃液などを地下深くに埋めて処分する方法。廃液は強い放射線を出すため、ガラスと混ぜて固めた上で地下深くの安定した岩盤に閉じ込める形で埋める。」は研究が進むものの、具体的な処分地は決まっていない。再処理工場と、地層処分研究を実施している日本原子力研究開発機構の幌延深地層研究センター(北海道幌延町)を視察し、課題を探った。東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。の使用済み核燃料貯蔵状況など現状もまとめた。(新潟日報社原発問題取材班)

※年齢や肩書き、記載内容などは新潟日報朝刊に掲載した当時のものです

【2018/11/24】

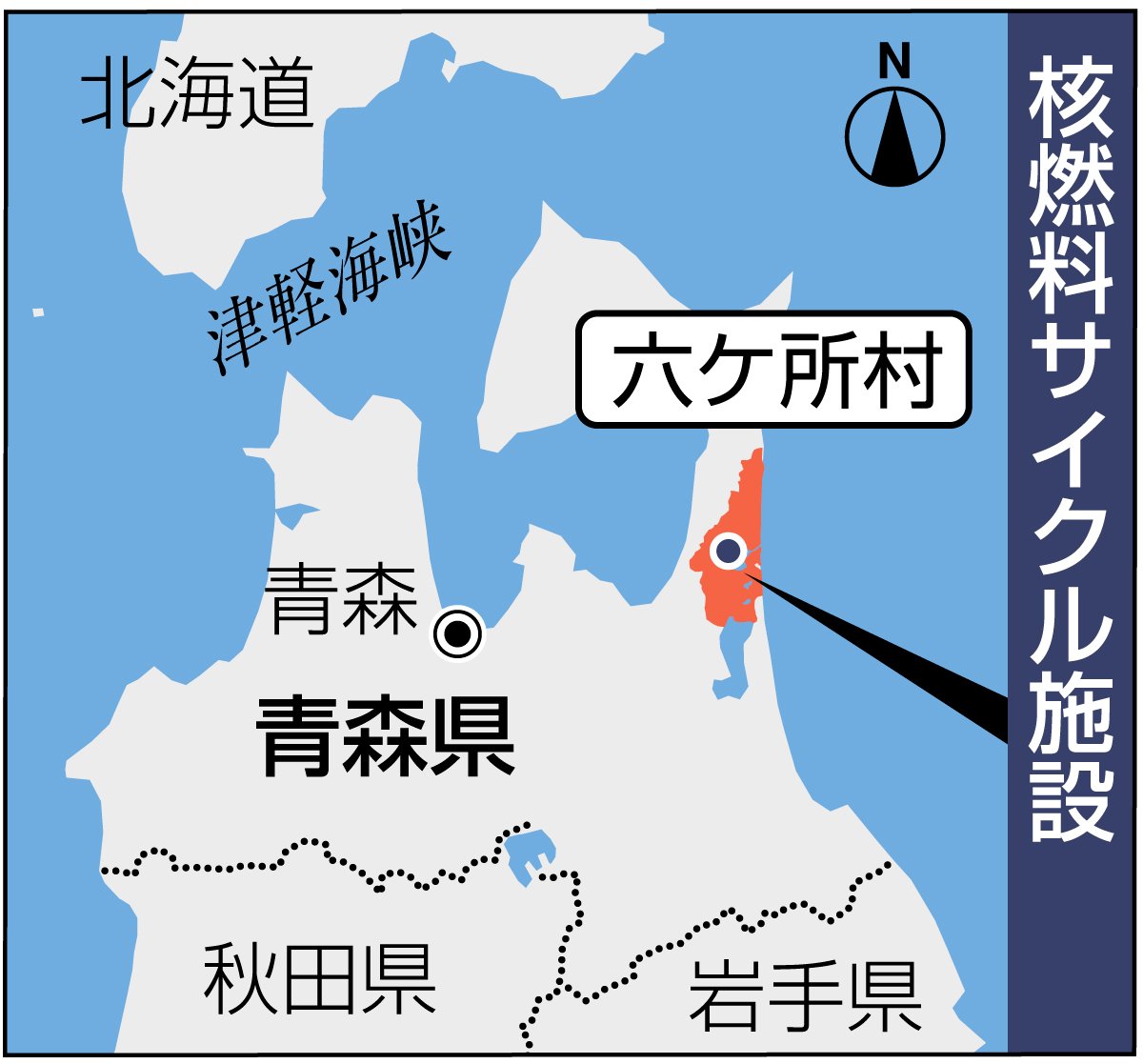

核燃料サイクル政策を進める上で、要となる施設が青森県六ケ所村にある。日本原燃のサイクル関連施設だ。下北半島の付け根に位置する約740万平方メートルの広大な敷地に再処理工場などの施設群が並んでいた。

構内を移動するバスからは、至る所で工事が行われているのが見えた。原子力規制委員会による審査に対応するための追加工事だ。再処理工場の着工は1993年。当初は97年の完成を予定したが、20回以上延期しており、2021年度上半期の完成を目指す。

未完成とはいえ、中央制御室には多くの職員の姿があった。06年から実際の燃料を使った試験運転を行っているからだ。使用済み核燃料プールなど多くの設備は稼働しており、機器の維持管理などの仕事もある。

原発の使用済み核燃料のうち、核兵器への転用が懸念されるプルトニウムは約1%で、ウランが94~96%を占める。取り出したプルトニウムとウランを1対1の割合で混ぜた燃料を作り、混合酸化物(MOX)燃料再処理工場で使用済み核燃料から取り出したプルトニウム粉末とウラン粉末を混ぜて作った燃料。英語ではMixed Oxideで、頭文字をとってMOXと呼ぶ。また、MOX燃料を通常の原発で使うことを「プルサーマル」と称する。に加工する。国は当面の間、大半のウランは使用せずに備蓄されると見通す。

日本原燃広報部の赤坂猛部長は「再処理工場では年間800トンを処理でき、約7トンのプルトニウムが生産できる」と説明した。

日本はいま、海外の分を含めて約47トンのプルトニウムを保有する。再処理をすればプルトニウムの保有量は増えるが、消費が進むかは不透明だ。

現在、MOX燃料を使うプルサーマル発電が認められた原発は、建設中を含めて全国に10基ある。このうち4基が新規制基準に適合して稼働中だが、プルトニウムの生産量は消費量を大きく上回る。

10基すべてが稼働しても消費量は生産量には届かない計算だ。その上、未稼働の原発には、東京電力柏崎刈羽原発3号機のようにプルサーマル利用のめどが立たないものや審査の申請をしていない原発もある。

こうした状況から国の原子力委員会は2018年夏、再処理工場で製造するプルトニウムの量をプルサーマルで使う量に限定する指針を打ち出した。国際社会の懸念を背景に、プルトニウムの保有量を増やさないためだ。

それでも国は使用済み核燃料を全量再処理する方針を掲げ続けている。

原発の再稼働が進めば、使用済み核燃料が増える。だが、プルサーマルでの消費は限定的で、再処理量も制限される。悪循環のサイクルに陥ることになる。

◆課題多い使用済みMOX燃料、再処理や使用に「めど」なし

日本各地の原発などで保管されている使用済み核燃料は日本原燃の再処理工場を経て、ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料に加工される。日本原燃は加工工場の完成時期を2022年度上半期と見込む。

MOX燃料はプルサーマル発電で利用された後、使用済みMOX燃料となる。国は使用済みMOX燃料も再処理する方針だと強調するが、具体的な計画は決まっていない。

使用済みMOX燃料を再処理する工場も、取り出したプルトニウムなどから新たな燃料を作る工場も具体的な計画はなく、実施事業者も決まっていない。経済産業省は「今後検討していく」としている。

使用済みMOX燃料を再処理して作る燃料は、...