新潟県長岡市は4月1日、「平成の大合併」の1次合併から20年を迎えた。3次にわたって周辺の10の市町村を編入し、現在の市域となり、多様な魅力を持つ新たな長岡市をつくってきた。一方で、人口減少は加速し、市民の暮らしや行政運営には難問が山積みだ。20年の節目に改めて地域を見詰め、これからの長岡が歩む道のりを考えていきたい。まずは、さまざまな思惑や住民感情が交錯した平成の大合併を振り返る。

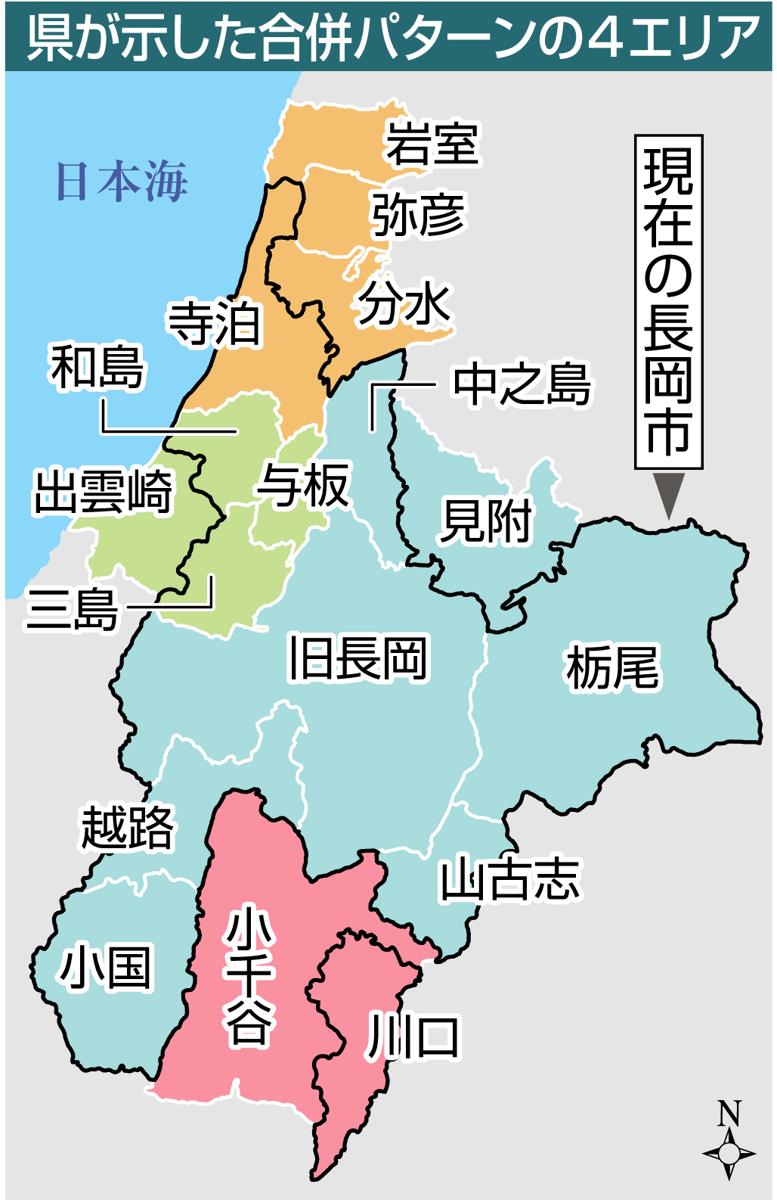

人口減少や少子高齢化を背景に、国は1990年代後半から市町村合併を推進した。県内では、県が2001年2月に「参考・目安となる合併パターン」を公表し、合併の是非や枠組みを巡る議論が動き出した。

現在の長岡市をつくる11の旧市町村は、県パターンでは四つに分かれていた。当時の長岡市長で、協議の中心的存在だった森民夫さん(75)は「必ずしも、合併に全面賛成ではなかった」と振り返る。「財政や効率性ばかりで、地域の特色がなくなるようなら意味がない」と考えていたという。

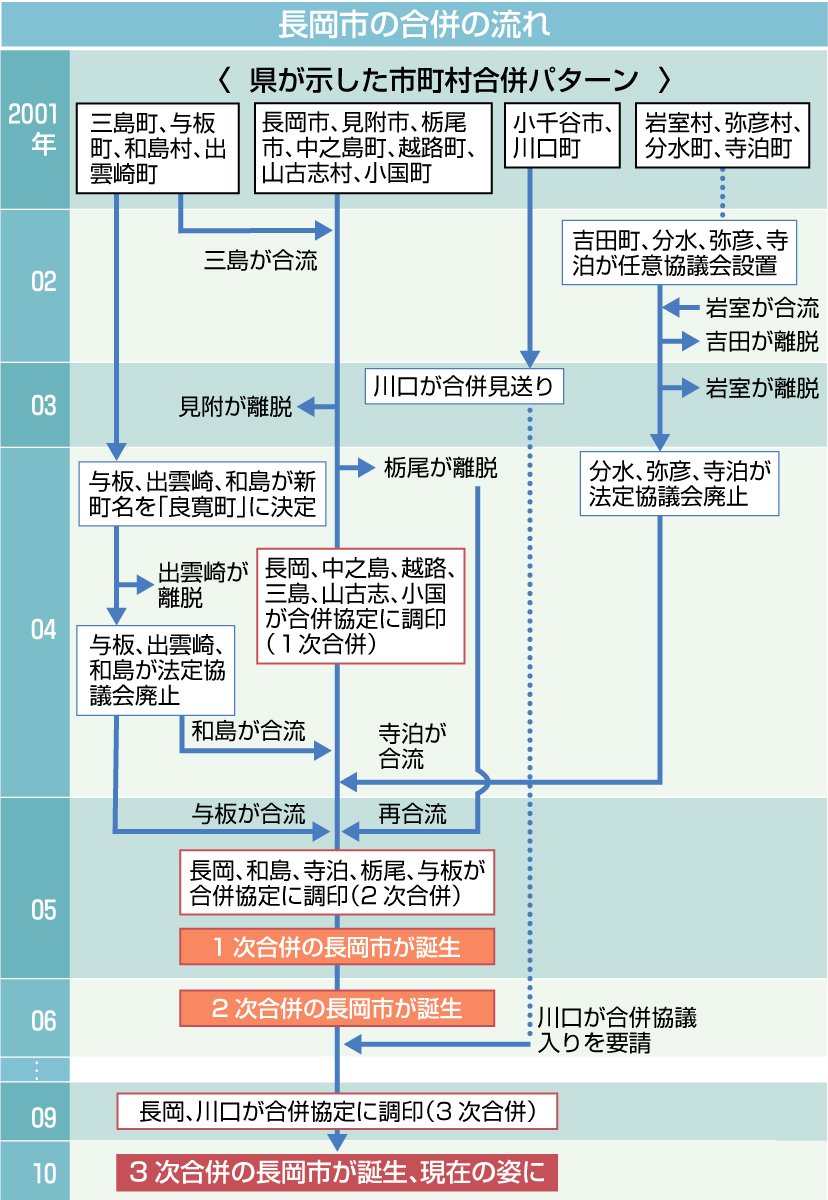

01年12月には、県パターンと重なる長岡市、見附市、栃尾市、中之島町、越路町、山古志村、小国町による合併研究会が発足した。県パターンで与板町、和島村、出雲崎町と一緒だった三島町は当初、オブザーバーだったが、住民意向調査で長岡との合併を望む声が多かったことを受け、間もなく正式参加した。

▽不安渦巻く中…衝撃の“離脱”

長岡など8市町村は、すぐに一枚岩になれたわけではなかった。人口や財政規模が圧倒的な長岡市に対し、周辺市町村には「地域が吸収される」「行政サービスが低下する」という不安が渦巻いた。議員定数がどうなるかも重大な関心事だった。

03年11月、衝撃が走る。長岡市に次ぐ人口規模を抱えていた見附市が、協議からの離脱を表明した。市民アンケートで6割超が合併に反対の意思を示したことが理由だった。1年前の市長選で初当選し、協議会副会長だった久住時男さん(75)にとっても、アンケートの結果は驚きだったという。

ただ久住さんは、アンケート前から微妙な空気の変化を感じ取っていた。「こちら側が身を切る覚悟で臨んでいるのに、長岡側が痛みを十分に分かっていないというか…。協議の参加者から、そういう報告が寄せられるようになっていた」

見附の離脱から時を置かず、小国町では住民投票が行われ、長岡への合併賛成が多数を占めた。12月、町議会は法定合併協議会(法定協)の設置案を可決。法定協は最終の合併協議を行う場で、設置には各議会の議決が要る。小国町議会が最初の可決だった。

しかし04年1月、栃尾市議会が法定協設置案を否決した。見附に続く離脱のうねりに、合併の可否を問う住民投票を行うことになった。投票予定日前日の10月23日、中越地震が発生。延期された投票では合併賛成が65%を占め、再合流が決まった。市長として合併推進を主張した馬場潤一郎さん(84)は、胸をなで下ろした。

▽合併か自立か…相次ぐ急展開

寺泊町は分水町、弥彦村と法定協を設置していたが、04年2月、合併特例債の使い方でまとまらず、法定協が解散する事態となった。新たな枠組みか、自立か-。寺泊は長岡との法定協設置案を議会が否決。町長が辞職し、出直し選で合併を訴え、無投票当選という激動を経て、長岡との合併に進んだ。

与板町、出雲崎町、和島村による法定協は3月、合併後の新たな町名を「良寛町」にすると決めた。しかし10月、大規模事業を巡って協議は破たん。出雲崎は単独の道を、和島、与板は長岡との合併を選んだ。

見附と栃尾が抜けた長岡側6市町村では、協議が進み、04年9月に合併協定の調印式が行われた(1次合併)。その後に動きがあった栃尾など4市町村は、2次合併を構成した。04年は...