新潟に暮らす大学生の「さっちゃん」は、進学のため故郷・鹿児島を離れて雪国へ。薩摩おごじょ(=女性)が日々の暮らしや街を歩いてみつけた「新潟あるある」や驚き、魅力とはー?グラフィックによるちょっとした解説も!

◆道路から水がピューっ…冬の風物詩「消雪パイプ」

新潟県に住むようになって初めて迎えた冬のある日、降っている雪の量と比べて道路にたまった水が多いように感じた。車道には大きくて深い水たまりができ、通り過ぎていった車に思いっ切り水を掛けられて面食らった。

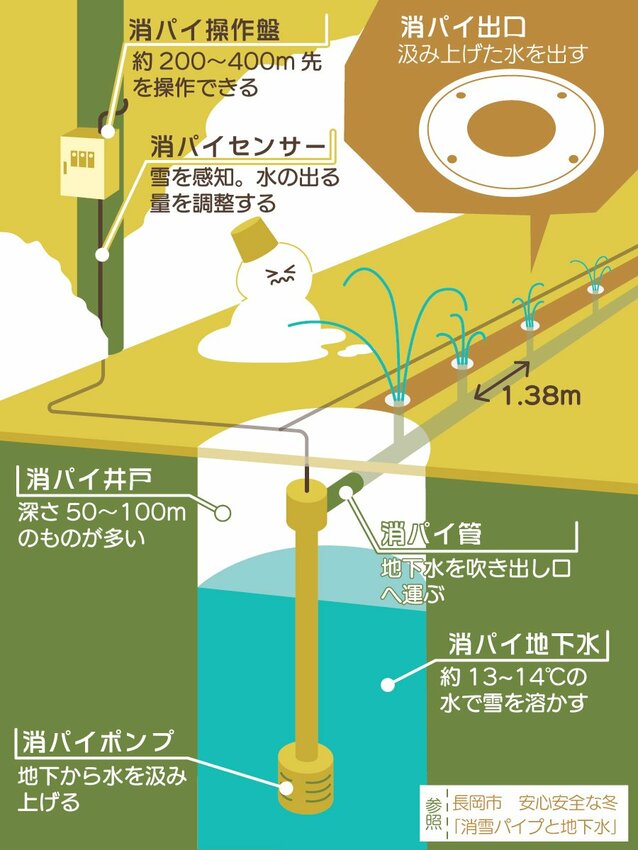

大きな水たまりは「消雪(しょうせつ)パイプ」という装置から出てきた水と、雪溶け水でできたものだった。通称「消パイ」。気温に比べて温かい地下水をくみ上げ、道路にまいて雪を溶かす仕組みだ。

水が噴き出すノズルが主に道路の中央に数メートル間隔で設置され、よく見ると水を出す小さな穴が開いている。新潟では誰もが知る「冬の風物詩」だが、初めて見た時は、何かのお祝いかパレードのように水が出ている光景に驚いた。冒頭の場面からは、水が多い時は傘を下に向けて差すという雪国の「技」も覚えた。ちなみに北海道などもっと寒い地域では、雪を溶かすどころか凍らせてしまうため使われていないらしい。

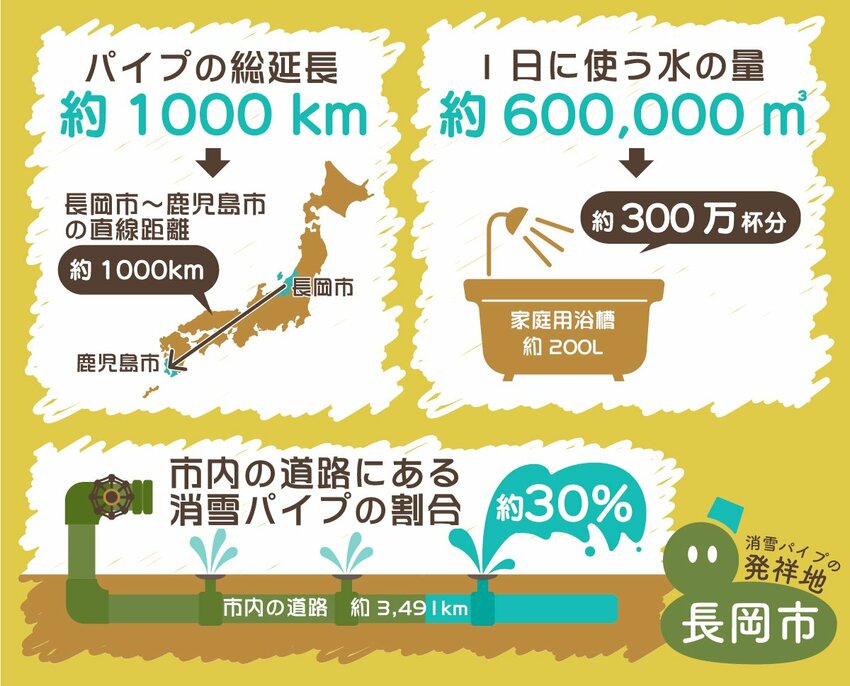

調べてみると、新潟県内の全30市町村のうち、離島を除く28市町村に公共の消パイがあることが分かった。新潟県によると、県が管理している道路は約5360キロ。このうち約957キロ、およそ18%に消パイが設置されている。

▽元気が良すぎる消パイも

便利な消パイではあるけれど、たまに元気が良すぎてノズルから数メートル先の歩行者に水を掛けるものがあったり、雪の溶け方がまばらで、道がガタガタになったりするのも「新潟あるある」かもしれない。

学生時代を過ごした新潟県長岡市は、消雪パイプの「発祥地」だそうだ。長岡市によると、市内には民間を含めて約1000キロの道路に消パイが敷設されている。長岡市から、故郷にほど近い鹿児島市までの直線距離とほぼ同じ! 帰省するたびに遠すぎる、と思っていたが、長岡市内に張り巡らされている消パイ網はとんでもない長さだった。

一方、鹿児島県で「降る」と言えば、雪よりも桜島の火山灰だ。灰と聞くと、焼き鳥屋台やバーベキューでふわふわ飛んでくる灰を思い浮かべるかもしれない。しかし、火山灰はそんなにかわいいものではなく、性質も通常の灰とは全く異なる。

道路に積もった灰を雪のように水で流せたら楽だが、実際はそうはいかない。火山灰は粒が大きく、水を吸収すると泥になる。そして厄介なことに、乾くとコンクリートのように固まってしまうのだ。このため鹿児島県は排水溝の詰まりの原因になるとして、流さないよう注意を呼び掛けている。

服が汚れてしまうのも困りもの。高校生の時、灰と雨が同時に降り、泥でできた水玉模様でビッシリになってしまった制服を見た母が、怒るに怒れない、何とも言えない表情をしていた記憶がある。

▽ギシギシ、ジャリジャリ…

さらに、灰が降ると髪がギシギシになったり家の中に入り込むと部屋がジャリジャリになったりしてしまう。そこで鹿児島の人たちは、桜島が噴火すると灰がどこに流れていくか、まず風向きを調べることが習慣になっている。

道路の火山灰を掃除する車もあるが、家の敷地内の灰は人力で片付ける。鹿児島市など桜島の周辺には「克灰(こくはい)袋」と呼ばれる黄色いゴミ袋があり、集めた灰を袋ごと回収してもらうのだ。

鹿児島市役所に聞くと、袋は非売品で市役所・福祉施設でもらえるほか、一般家庭にも配られる。2021年度の1年間で約42万6千枚が配られた。

市内には克灰袋の回収場所が6891カ所あり、産業廃棄物として処理される。2021年度には2029立方メートルが回収されたという。これは家庭用サイズである200リットル入りの浴槽約1万杯分に相当する。

私は南国で長く過ごしていたため、雪に憧れを持って移住した。一方で雄大な桜島に魅せられる人もいるだろう。だが、灰も雪も私たちの生活に被害をもたらすことがある。

それでも、雪を活用して寒さに強くうまみが凝縮された作物や山菜を育てたり、陶芸や魚の灰干しに火山灰を活用したりするなど、それぞれの地域では自然と向き合い、工夫しながら暮らす人たちがいる。鹿児島と新潟で暮らしたことで、人々の力強さと故郷への愛着を感じることができた。