新潟に暮らす大学生の「さっちゃん」は、進学のため故郷・鹿児島を離れて雪国へ。薩摩おごじょ(=女性)が日々の暮らしや街を歩いてみつけた「新潟あるある」や驚き、魅力とはー?グラフィックによるちょっとした解説も!

◆まさか人力!? 雪壁を作る「働き者」

季節は4月。新潟市では先日、桜が統計開始以降で最も早く咲いた。今年は春の訪れが早い。雪国の人、中でも豪雪地で暮らす人にとって春は待ち遠しい。冬は雪に閉ざされてしまうからだ。新潟県内はこの冬もかなりの雪が降った地域が多く、最深積雪は魚沼市の守門で309センチ、津南で241センチ、十日町で174センチなどだった。

前回紹介した通り、雪国の道路には冬になると地面から水が出る装置がある。そう、消雪パイプ(消パイ)だ。消パイは道路の雪を溶かす働き者だが、新潟県では消パイのない狭い道や歩道でも除雪が行き届いている。地域の人がスコップなど手作業で除雪したのだろう-。新潟で冬を迎えた当初は「これが雪国の民か…」と感嘆した。

しかし、そうではなかった。道路には除雪車、歩道などでは除雪機という別の「働き者」がいたのだ。ガタガタと大地を揺らしながらゆっくり走る、重機やダンプカーのような黄色い大きな車を見て、初めてその存在を知った。

除雪車は雪の降る地域には欠かせない。冬になると道路脇に背丈を超えるほどの巨大な雪壁が出現するのは「新潟あるある」の一つだが、除雪車によって作られることも知った。

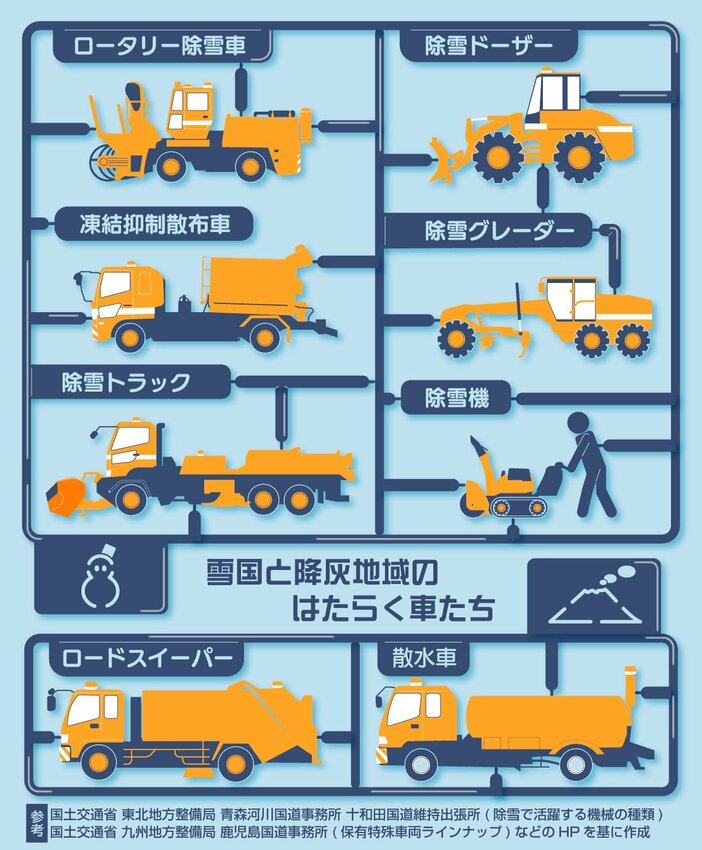

雪の降り方、道路の広さなどによって出動する除雪車は異なる。雪を路肩に寄せるもの、遠くへ飛ばすもの、ブルドーザーのように押しのけていくもの、踏み固められてデコボコになった雪をはぎとって平らにするものなど、多くの種類がある。

新潟県は南北に長い上に標高差もあるので、雪の降り方は地域によって全く違う。地域ごとに活躍する除雪車の種類が変わるのもまた「新潟あるある」といえそうだ。

十日町市や妙高市などの豪雪地では、大量の雪をものともしないロータリー除雪車が活躍する。前面に付いたうずまき状の鋼鉄製の刃を回転させ、硬くなった雪を砕いて取り込み、勢いをつけて路肩に飛ばしたり、ペアで作業する排雪用トラックの荷台に放り込んだりする。まるでゾウが鼻から水を吸い、水を飛ばしている様子に似ている。

▽働き者は鹿児島にも

故郷・鹿児島県では除雪車を見かけた記憶がないが、似たような働き者がいる。

ロードスイーパー(路面清掃車)と散水車だ。国土交通省鹿児島国道事務所によると、桜島の降灰に見舞われる鹿児島では、他地域とは異なる降灰対応型のロードスイーパーが活躍している。路面の灰を車体の下からブラシでかき上げて回収する仕組みだ。

散水車は、路面の灰が乾きすぎて、灰が舞ってしまう恐れがある際に出動する。いわばピンチヒッターのような存在だ。散水車が先行して灰が舞わない程度に湿らせた後、ロードスイーパーで回収していく。

なんだかハムスターやリスが、食べ物を口いっぱいにため、移動するようだ。ゆっくり作業をしながら走行するため、狭い道では一般車両はなかなか通り抜けることができない。ただ、灰でおなかいっぱいになって動けないんだな、と思うとなんだか愛らしい。

私は間もなく車を手にする予定だ。行ける場所が増える楽しみはあるが、同時に心配もある。冬の雪国のツルツル滑る道路や、ドカ灰の時に白線が見えなくなる鹿児島の道路…。そうした不安を少しでも減らしてくれる働く車たちに頭が上がらなくなりそうだ。