新潟に暮らす大学生の「さっちゃん」は、進学のため故郷・鹿児島を離れて雪国へ。薩摩おごじょ(=女性)が日々の暮らしや街を歩いてみつけた「新潟あるある」や驚き、魅力とはー?グラフィックによるちょっとした解説も!

◆「泳ぐ宝石」が日本一、新潟の名物に!

新潟県内では、街を歩いていると、さまざまな錦鯉(ニシキゴイ)が目に入る。あまりになじみすぎていて、普段は特別に意識することはない。それでも、そう言われてみれば…よく見てみれば…あれも、それも錦鯉だと、じわじわと頭の中に姿が浮かんでくる。

手ぬぐいの柄、日本酒のラベルなど商品のデザインだけでなく、自治体によっては地下道の入り口にまでなっている。

新潟市の複合施設「朱鷺(トキ)メッセ」では、優雅に泳ぐ錦鯉を見ることができる。県庁や駅など行く先々で水槽を見かけると「新潟は鯉に侵略でもされているのか?!」とギョッとしたものだ。

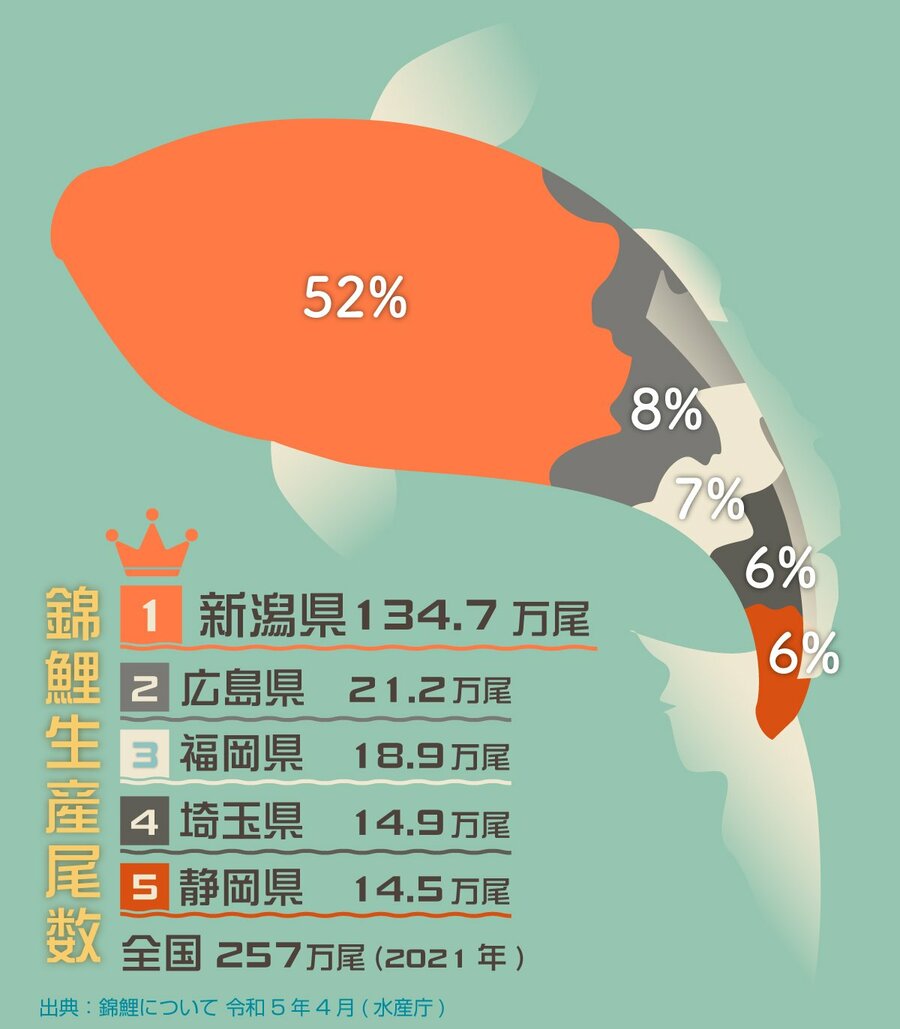

だが、錦鯉を見かける機会が多いのは、無理もないことだった。調べてみると、新潟県が錦鯉養殖の発祥地だと知った。そして、養殖を営む世帯や事業所(経営体)の数、生産尾数ともにトップだった。

新潟県のウェブサイトによると、錦鯉養殖の始まりは、江戸時代の中頃にまでさかのぼる。現在の小千谷市、長岡市の一部である「古志郡二十村郷(こしぐんにじゅうむらごう)」で、突然変異したマゴイを観賞魚として育てたのがルーツということだ。

水産庁の資料では、新潟県の経営体数は2018年で331。実に全国の6割超を占めている。

生産数でも新潟県が52%で全国一だ。2021年の生産数は134万7000尾。2位の広島県は21万2000尾で、圧倒的な大差を見せている。

錦鯉はいまや日本文化の象徴の一つであり、新潟を代表する輸出品となっている。海外でも人気が高く、高値で取り引きされる。

長い年月をかけて、魚界のスターへと上り詰めた錦鯉。まさに「鯉の滝登り」のような感じがする。

▽鹿児島にもアレやコレのデザインがイッパイ!

故郷の鹿児島県にも、もちろん日本一や商品デザインなどのモチーフとして使われるものがある。

「かごしま黒豚」は飼養頭数が全国トップだし、鹿児島茶は2022年に収穫量で日本一に輝いた。

そして、いろいろなデザインにも使われている。鹿児島県公式のゆるキャラは黒豚で、黒豚の顔をした黒い肉まんもある。また、お茶をイメージした侍や神さまといったゆるキャラも存在する。

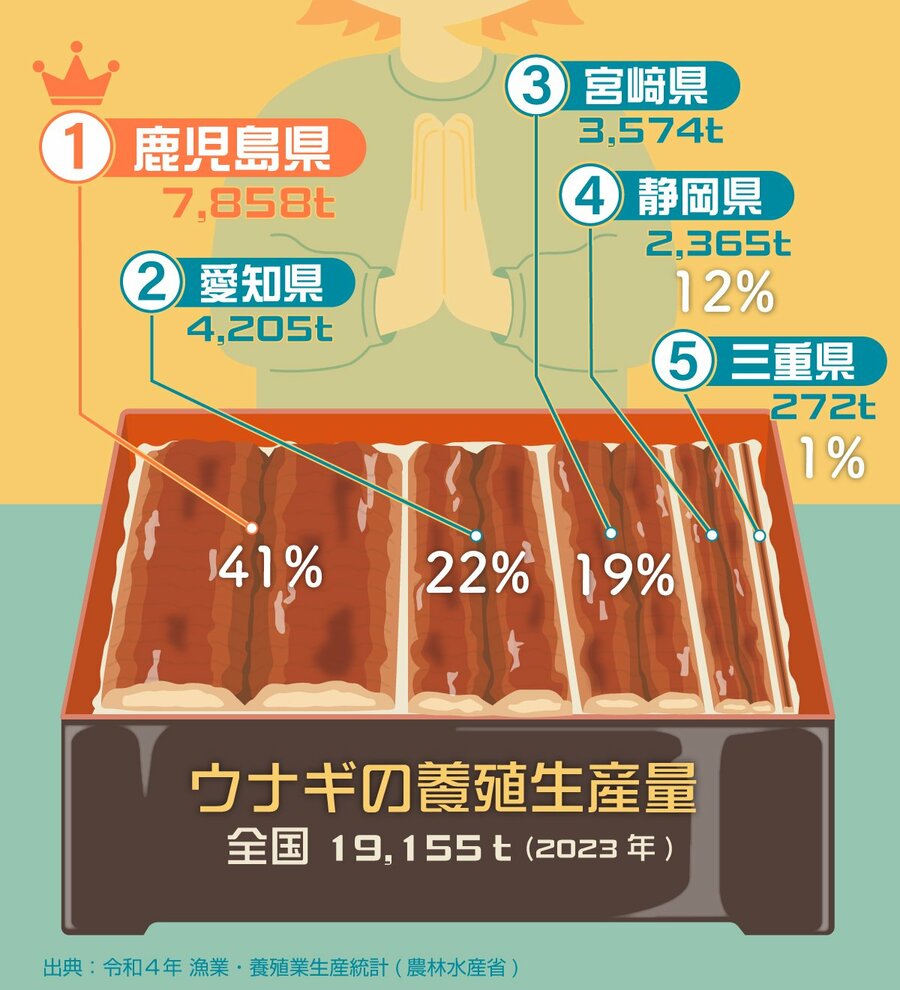

デザインとしてはあまり見かけないが、実は養殖のウナギもナンバーワン!!

ウナギの養殖と言えば、静岡県の浜名湖(浜松市)や愛知県をイメージするかもしれない。しかし、農林水産省によると、鹿児島県は全国の収穫量の41%を占める。

「愛してくれる〜なら〜この心あげます〜♪」

鹿児島のダントツぶりに、うなぎ料理店のローカルCMで流れていたナゾの歌が頭の中を駆け巡る。

錦鯉は優雅に泳ぐ姿の絵画やデザインをよく見かける。一方でウナギは蒲焼きやうな丼など、食べ物になった姿で描かれることが多い。

ウナギはどうしても食べ物という認識が強い上に、無彩色で、形もニョロっとした線状。デザインする立場から考えると、色や形は扱いにくいだろうなぁ…と思う。手ぬぐいやモノのデザインとしてあまり見かけないのは、そんな理由からなのかもしれない。

とはいえ、錦鯉は観賞魚として、ウナギは食用魚として、しっかりとイメージが根付いている。ブランディングは成功しているようだ。

地域の魅力や特徴が全国に知られ、人気になっていく。きっとデザインも一役を買っているのだろう。そんなデザインができたらいいなぁ。

あぁ、うなぎが食べたくなってきた。「愛してくれる〜なら〜♪」