新潟に暮らす大学生の「さっちゃん」は、進学のため故郷・鹿児島を離れて雪国へ。薩摩おごじょ(=女性)が日々の暮らしや街を歩いてみつけた「新潟あるある」や驚き、魅力とはー?グラフィックによるちょっとした解説も!

◆県民の愛に応える「枝豆リレー」

新潟県出身の友人と飲み屋に行った際、枝豆を大量に食べようとする姿に驚いた。友人の好物というだけではない。新聞やテレビでもよく枝豆の話題が取り上げられる。ザルなどに山盛りとなった枝豆に「新潟えだまめ盛」と名前が付いていたり、長岡市で早食いの“世界大会”が開催されていたりと、枝豆の話題が絶えない。

なぜ枝豆の話題が多いのだろう。

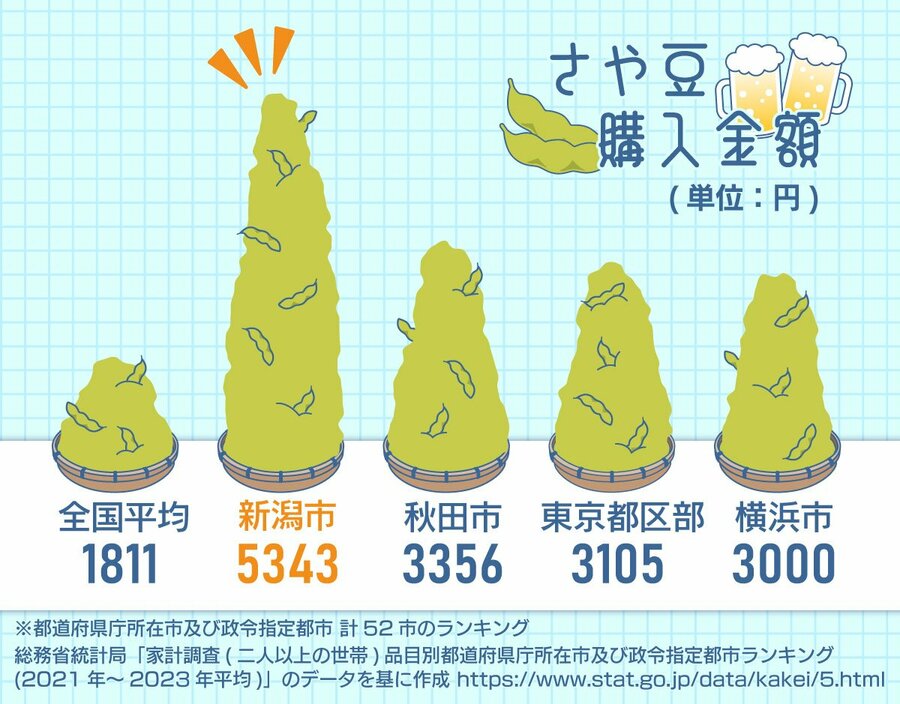

総務省が「家計調査」を基に集計し、発表するランキングを調べると、2021年から23年の平均で、新潟市は「さや豆(枝豆など)」の購入金額が全国1位だった! このランキングで新潟市は、09〜11年分から最新の発表分まで全国の都道府県庁所在地と政令市を合わせた計52市のトップであり続けている。

さらに、農林水産省のデータによれば作付面積も1位。ここまで1位をたたき出しているので出荷量も1位だろう…と思いきや順位は7位(数字はいずれも「令和4年産野菜生産出荷統計」より)。県内でたくさん作っても、大量に消費してしまうので、県外に送られる量が少なくなるようだ。枝豆好きの「枝豆県」ならではのデータかもしれない…。

新潟県では「弥彦むすめ」、「新潟えだまめ」、「新潟茶豆」、「新潟あま茶豆」など約40品種を組み合わせて栽培し、夏に限らず5月中旬から10月中旬まで枝豆が出回っている。

6月に入ってすぐの頃、居酒屋の店員さんに「今は弥彦むすめだけど、もう少ししたら品種が変わるよ」と教えてもらった。枝豆は好きだけれど、品種を気にして食べたことはなかった。季節に沿って、枝豆も変化していくのは何だか面白い。

▽鹿児島県人の「無心おつまみ」はコレ!

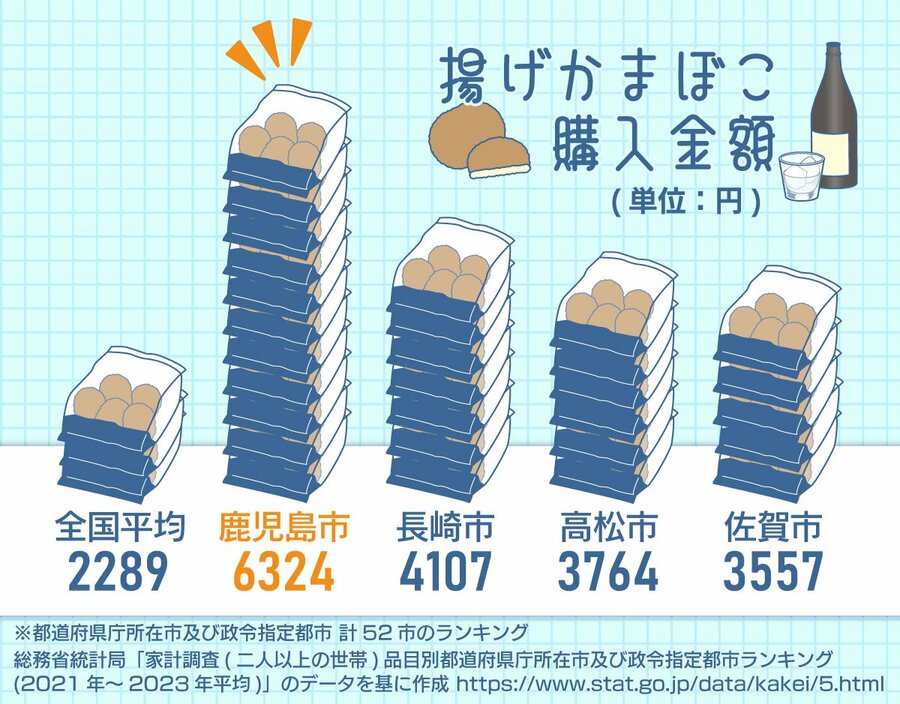

枝豆は美味しいが、鹿児島県出身者としては、やはり「さつま揚げ」もおつまみとしては捨てがたい。家計調査のデータを見ると、「揚げかまぼこ(さつま揚げなど)」の購入金額は鹿児島市が52都市中で断トツ! 魚肉練り製品の仲間である「ちくわ」は52位、「かまぼこ」は47位というあたりに、鹿児島県民の「さつま揚げは別物」と言う強い思いがにじみ出ている気がする。

鹿児島県の「さつま揚げ」は、他の練り製品や県外で製造されたものと形や味に違いがある。平たい楕円(だえん)形だけでなく、棒状のもの、のりが巻かれたもの、輪切りのレンコンがそのまま埋め込まれたものなどさまざまだ。形は違うけれど全て「さつま揚げ」、もしくは「つけ揚げ」と呼んでいる。

つくるお店や家で異なるが、基本的に地酒・焼酎で味付けされており、魚肉練り製品の独特な風味があまりしない。むしろ、白米に合いそうな濃い味がする。

新潟では「さつま揚げ」は、おでんや煮物のイメージが強いようだが、私はご飯のおかずとしてそのまま食べた記憶しかない。

他県産のものと食べ比べてみたが、鹿児島県産のものはそのまま食べることにマッチした味の濃さで、だしなどに染みさせる想定でつくられていない感じがした。

さつま揚げは季節を問わず食べることができ、鹿児島を感じさせてくれるソウルフード。地元にいたときは1食で5〜6枚は食べていた。なぜか食べ続けてしまうので、枝豆を山盛りで食べる新潟県民の気持ちが分からないでもない。

でもやっぱりザルに山盛りは、食べ過ぎだと思うのは私だけだろうか…?