新潟に暮らす大学生の「さっちゃん」は、進学のため故郷・鹿児島を離れて雪国へ。薩摩おごじょ(=女性)が日々の暮らしや街を歩いてみつけた「新潟あるある」や驚き、魅力とはー?グラフィックによるちょっとした解説も!

◆新潟の定番は三角形だが…

端午の節句が近づくと、スーパーでは柏(かしわ)餅、外では鯉(こい)のぼりをよく見かけるようになる。5月のある日、店頭に並ぶ和菓子を見ていた新潟県出身の友人が、鹿児島県の「ちまき」はどんな形?と聞いてきた。

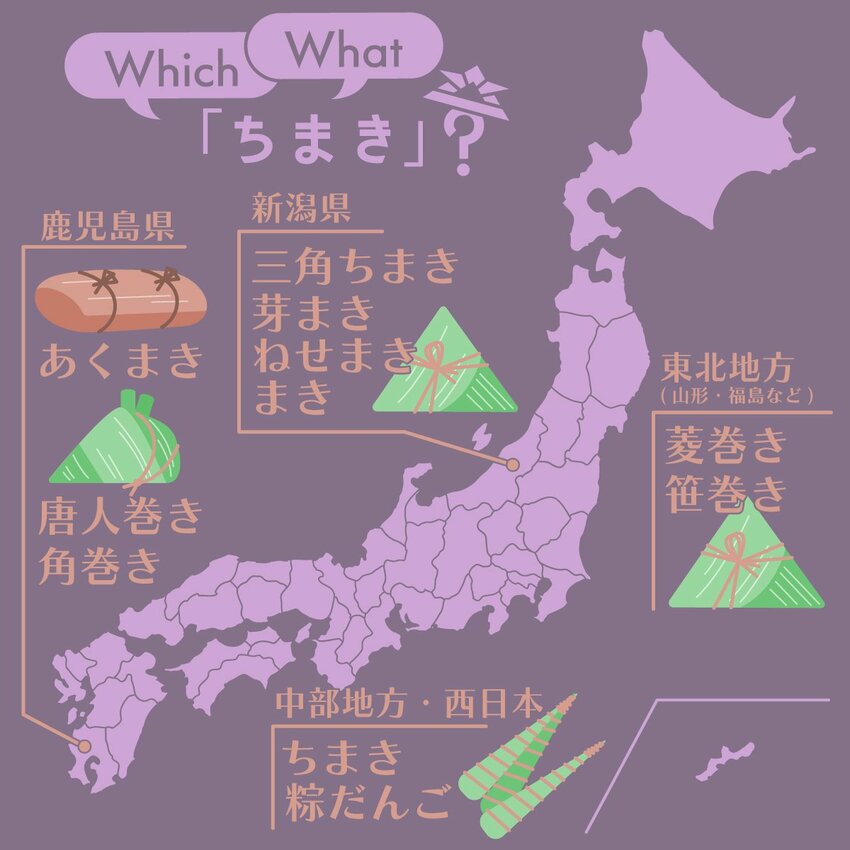

私の中の「ちまき」と言えば平たく、竹の皮に包まれた大きな茶色いわらび餅みたいなもの。そのまま伝えると、友人はとても困惑していた。なぜ伝わらないのかが分からず、こちらも困惑した。

どうやら新潟県で「ちまき」と言えば、緑の笹(ささ)の葉に包まれ、平たく三角形をしているようだ。私の思い浮かべる「ちまき」とは、見た目が全く違う。写真を見て、友人が困惑していた理由がようやく分かった。

農林水産省がウェブサイトで公表する「うちの郷土料理」というコーナーでは、新潟県の郷土料理として「三角ちまき」の名で掲載されている。シンプルで、素朴なちまきは「全国的に珍しい」ものだとも書かれていた。

1983年に出版された、新潟県の食卓の味を紹介する「おふくろの味」(河内さくら著・新潟日報事業社)という本でも「ちまき」は、堂々この三角ちまきだった。新潟ではなじみ深いのだろう。

本による作り方は、もち米を水に一晩漬け、笹の葉で包み、煮込むというもの。見た目で想像すると「おこわ」が入っていそうな印象だが、中には粒が残ったもち米が入っている。

▽似たものでも名前は別!

先ほどの農水省のサイトでは、山形県の郷土料理として「笹巻き」という食べ物が紹介されていた。見た目も作り方も新潟の「ちまき」とほとんど変わらない。

調べてみると、東北には新潟の「ちまき」と同じような食べ物で、別の名前で呼ばれるものがあった。中部地方や西日本などでは、細長い円錐(すい)状をした別の食べ物が「ちまき」だった。

「中華ちまき」をちまきだと言う人もいるだろう。

故郷の鹿児島県にも「ちまき」がある。もっとも私は「ちまき」と呼んでいたが、県全体では「あくまき」の呼び方が一般的だ。作り方は新潟県の「三角ちまき」と似ているが、少しずつ異なる。「あくまき」はもち米を煮込む際に、水でなく灰汁(あく)を水で薄めた灰汁水を使う。モウソウチクの皮に包むため、もち米は全体的に茶色くなる。独特の香りがして、粘り気が強く、弾力もある。茶色く平たい長方形のわらび餅といった感じだ。

料理にも灰を使うあたり、「さすが、へ(灰)の降るかごんま(鹿児島)…」と思う。

端午の節句を祝う「ちまき」には、多くの説がある。新潟県では上杉謙信、鹿児島県では島津義弘や西郷隆盛が戦陣食として食べたという説もあった。実際はどうだったかは分からないが、時代を超えて多くの人に愛され、多くの子どもたちを祝ってきたことに違いはない。

故郷で「あくまき」を最後に食べたのは、私がまだランドセルを背負っていた頃だろう。きな粉を付けて食べても特有の香りと、少し感じる灰汁の苦さで、おいしいという記憶はなかった。

ついこの間、取り寄せて食べてみると、黒糖入りのきな粉が付いてきたが、付けなくても少しの苦みがおいしく感じられ、驚いた。

「あくまき」も「ちまき」も、親と共に子どもたちの成長をずっと見守ってきたのだろうな。