※スマホの場合は画像を触る(タッチやタップ)すると拡大表示されます。さらに2本の指でスクリーンを触り、指を広げるような動作(ピンチアウト)をするとより大きく表示されます。

▶地図はこちらからも確認できます(PDF)

※パソコンの場合はこちらを推奨

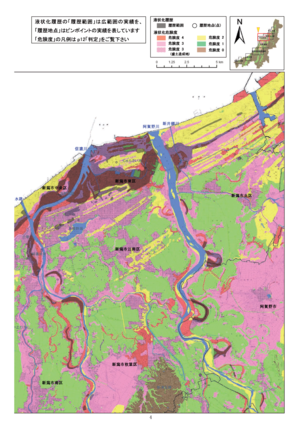

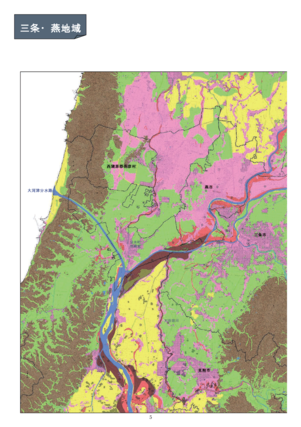

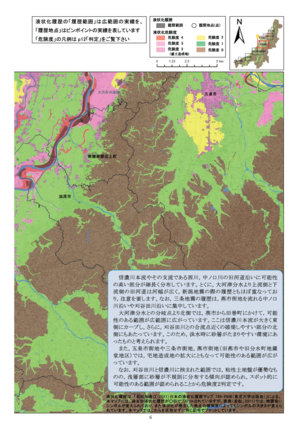

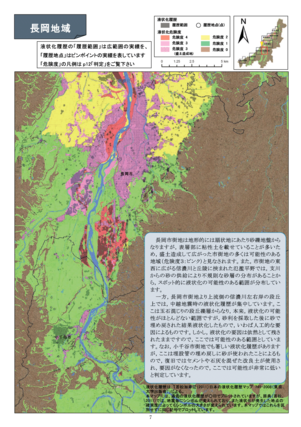

※各色にグレーが加わっている場所は液状化の履歴がある範囲を示す

能登半島を震源とした1月1日の地震により、新潟県内の各地で液状化とみられる被害が発生しました。新潟市では西区を中心に地面の隆起や陥没が見られ、水や泥が噴き出す状況が確認されています。住宅が傾くなどの被害も出ています。

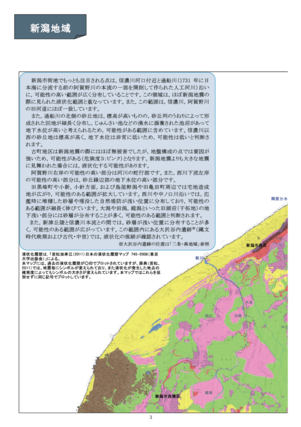

新潟市では1964年に発生した新潟地震の際にも液状化の被害が起きています。新潟大学災害・復興科学研究所の卜部厚志教授は、今回の地震で液状化とみられる被害が発生した場所について「砂丘地の裾野で液状化が起きやすい場所」と指摘します。細かい砂の粒が緩く積もった地盤であることや、砂丘に染み込んだ地下水が常に湧き出ていることを挙げ、「液状化しやすい地形、地質の条件がそろっている」としています。

液状化とみられる現象で陥没する道路。軽自動車が動けなくなった=1月1日、新潟市西区鳥原(画像を一部加工)

液状化しやすい条件としては、主に砂地盤であることや、地下の水位が高いこと、砂がふんわりとたまっていてよく固まっていないことが挙げられます。つまり、硬い地層の上や地下の水位が低くなる標高の高い砂丘地では起こりにくいといえます。

液状化しやすい場所は新潟市西区だけではありません。「新潟」という地名の通り、新潟市はもともとは「潟」であり、沼や湿地を埋め立てた造成地など地盤の弱い場所が多くあります。また、新潟市以外でもかつて河が流れていた場所や、盛り土の造成地、砂丘の縁などでも大きな揺れが起きると液状化現象が起こる可能性のある場所は多くあります。

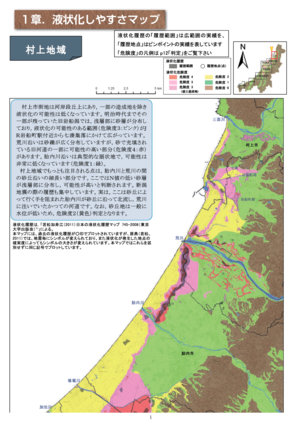

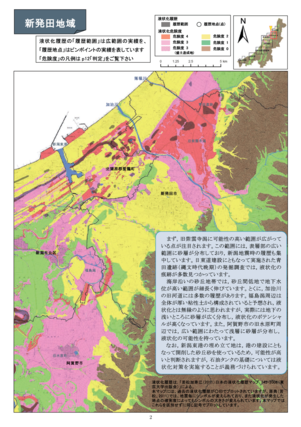

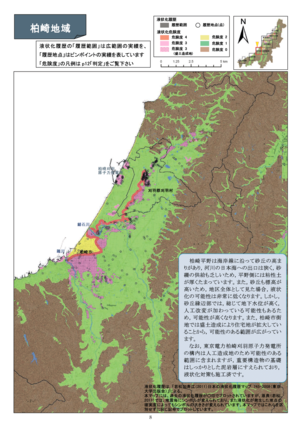

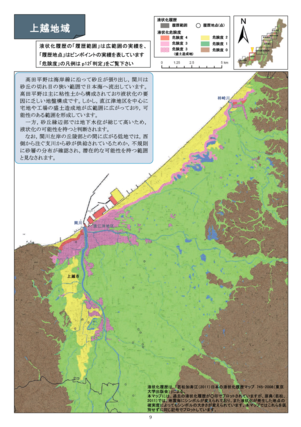

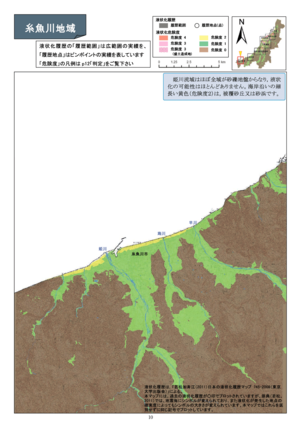

国土交通省北陸地方整備局は、新潟県における「液状化しやすさの傾向」を示した地図を公表しています。地形の条件と地盤のデータと特性を参照したもので、推定を含む大まかな傾向を示したものですが、お住まいの地域の特性を知る上で有用な地図となっています。

今回の地震を機に自宅周辺の状況などを確認してみてください。次のページでは各地域ごとの概要を紹介しています。

※地図は北陸地方整備局、地盤工学会北陸支部が作成し2012年に公表した「新潟県内液状化しやすさマップ」のものです

▼合わせて読みたい

× ×

※各種相談窓口などの情報をまとめて公開しています。