東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に同意するのか、しないのか-。国からの要請を受け、新潟県は選択を迫られています。花角英世知事は県民の受け止めを見極めて判断すると公言し、その判断材料は間もなくそろう見通しです。再稼働の是非は知事の政治判断に委ねられていますが、肝心の新潟県民はどう考えているのでしょう。新潟日報の記者が全37市区町村、県内津々浦々を訪ね、再稼働問題への率直な意見に耳を傾けます。

・これまでの回はこちら

東京電力柏崎刈羽原発の重大事故に備え、11月9日に新潟県内の各地で原子力防災訓練が行われました。原発が立地する柏崎市で、避難訓練に参加した人たちの声を聞きました。

田んぼに囲まれた道を車で走ると、原発の排気筒が目に入ります。向かったのは西山町地区の「南部コミュニティセンター」。原発から半径5キロ圏の集落で、重大事故が起きた場合はすぐに避難する即時避難区域(PAZ)です。

2011年の東電福島第1原発事故では、多くの人が避難しました。福島県には今も人が居住できない「帰還困難区域」が残るほか、避難を続けている人たちがいます。

訓練の放送が流れてきました。ゆっくりとした声で「全面緊急事態」となったことを伝えています。もし実際に事故となった時、住民の人たちはどのような気持ちでこの放送を聞くのでしょう。

◆「どこに、どうやって避難?」情報の周知に懸念

「再稼働は賛成です」。民宿を営む自営業の男性(68)に話を聞くと、すぐに答えが返ってきました。

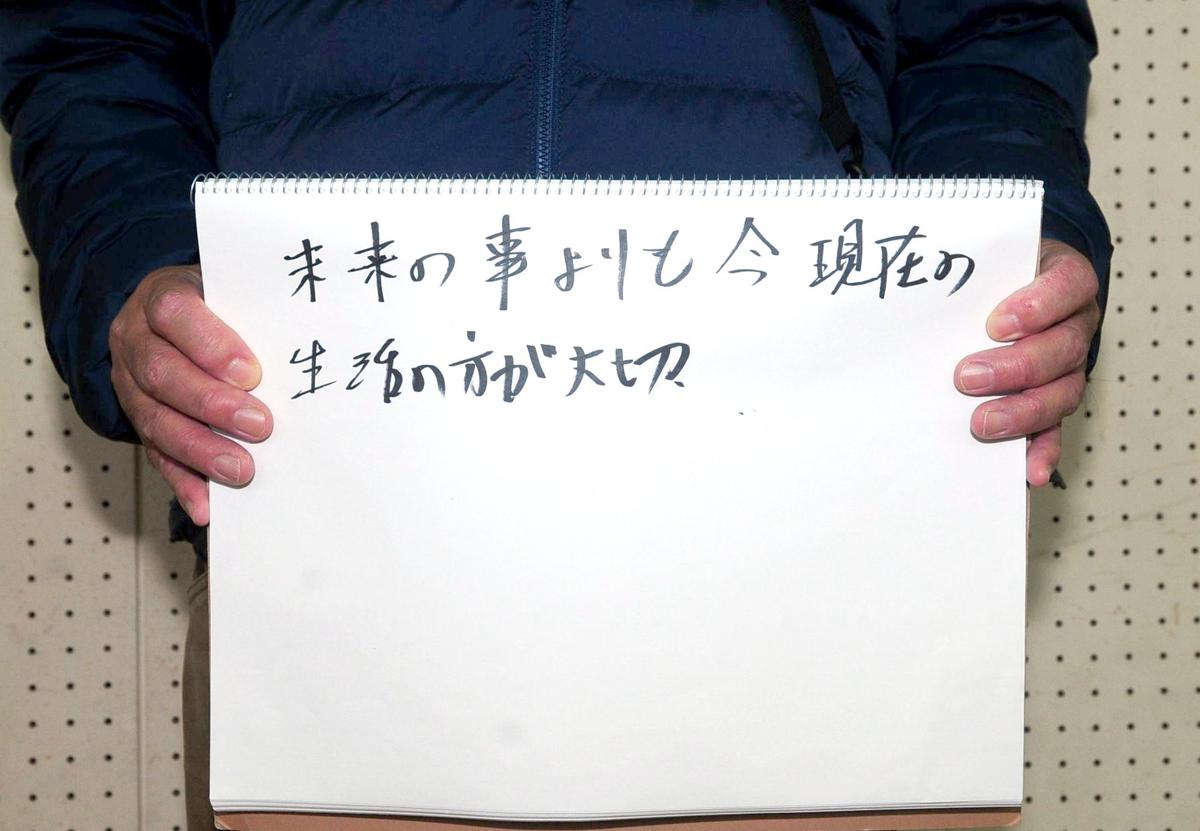

「未来のことは大事だが、今がなければ未来もない。いまの柏崎の環境、生活を考えたら動かさなければ未来はない」。原発が動けば人が来て、地域が盛り上がり、活性化すると力を込めました。

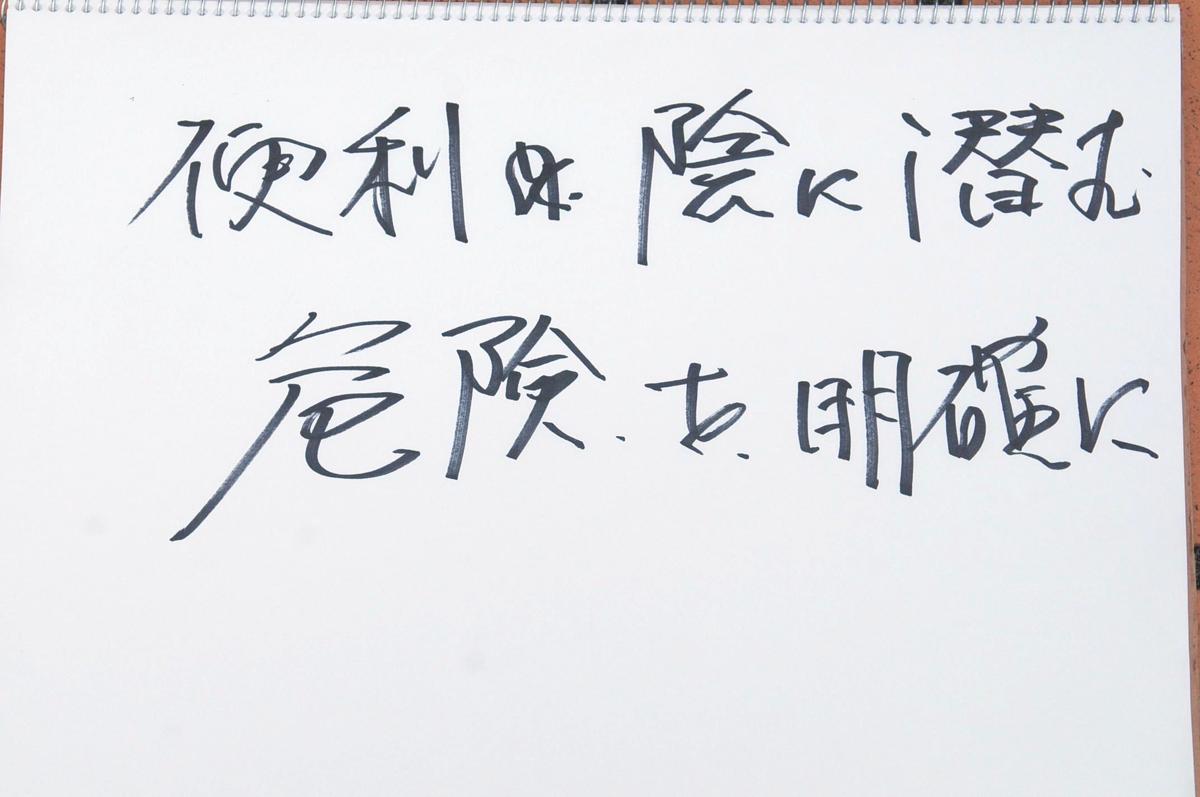

町内会長の男性(62)は、事故が起きた場合の懸念を口にしました。「訓練に参加する人は自分や家族がどこに行くのかが分かる。でも、自分がどこに逃げるのかさえ知らない人だっている」。避難先や避難方法の周知などに課題があると考えています。

訓練の参加者は50〜70代くらいの男性が中心でした。家庭に子どもがいる人が多いであろう30〜40代の姿は見えませんでした。

家族全員が家にいる時にだけ事故が起きるわけではありません。自力での避難が困難な人もいます。

町内会長の男性は「車がない高齢者の家も増えている。支援が必要な人たちをどうするのか…。何人が必要でどうやって移動してもらうかなど確かめないといけない」と話しました。

◆再稼働すれば「地域の収入が増え、人口が増える」

次に向かった先は...