新潟県内ではどのような地震地下で起こる岩盤がずれ動く現象。プレート(岩盤)が動き、押したり引いたりする力が加わることで、大地にゆがみが蓄積され、ゆがみが限界に達すると断層面を境に急速にずれ動く。ずれの衝撃が地面に伝わり、地面が揺れたものを「地震動」や「地震」と呼ぶ。震動の強さは「震度」で表す。観測する地点によって「震度」は異なる。や被害が想定されているのでしょうか。新潟県は2022年3月に「地震被害想定」を公表しました。地震が発生する仕組み地震が発生するメカニズムは複数あり、陸のプレート(岩盤)と海のプレートの運動によって起こる地震や内陸の活断層が動いて発生する地震などがある。海のプレートと陸のプレートの境界に位置する溝(海溝)沿いで発生する地震を「海溝地震」と呼ぶ。プレート間のずれで生じる地震と、海のプレート内部の破壊で発生する地震がある。陸のプレート内部で断層運動が起こる(ずれ動く)と、陸域で地震が発生する。には複数あります。県の想定などを基に上越・中越・下越・佐渡の各地域ごとに想定される被害や大きな地震を起こす断層地面の下にある岩の層や地層に力が加わり、元々つながっていた面と面がずれた状態。面の食い違いそのものを指す場合もある。面のずれた割れ目(破壊面)に力が加わり、動くことを「断層運動」などといい、ずれ動いた時の衝撃が地面に伝わったものが「地震」となる。断層は陸地側(陸域)と海側(海域)それぞれにある。などを紹介します(情報は2024年1月時点のものです)。

▼各地域編

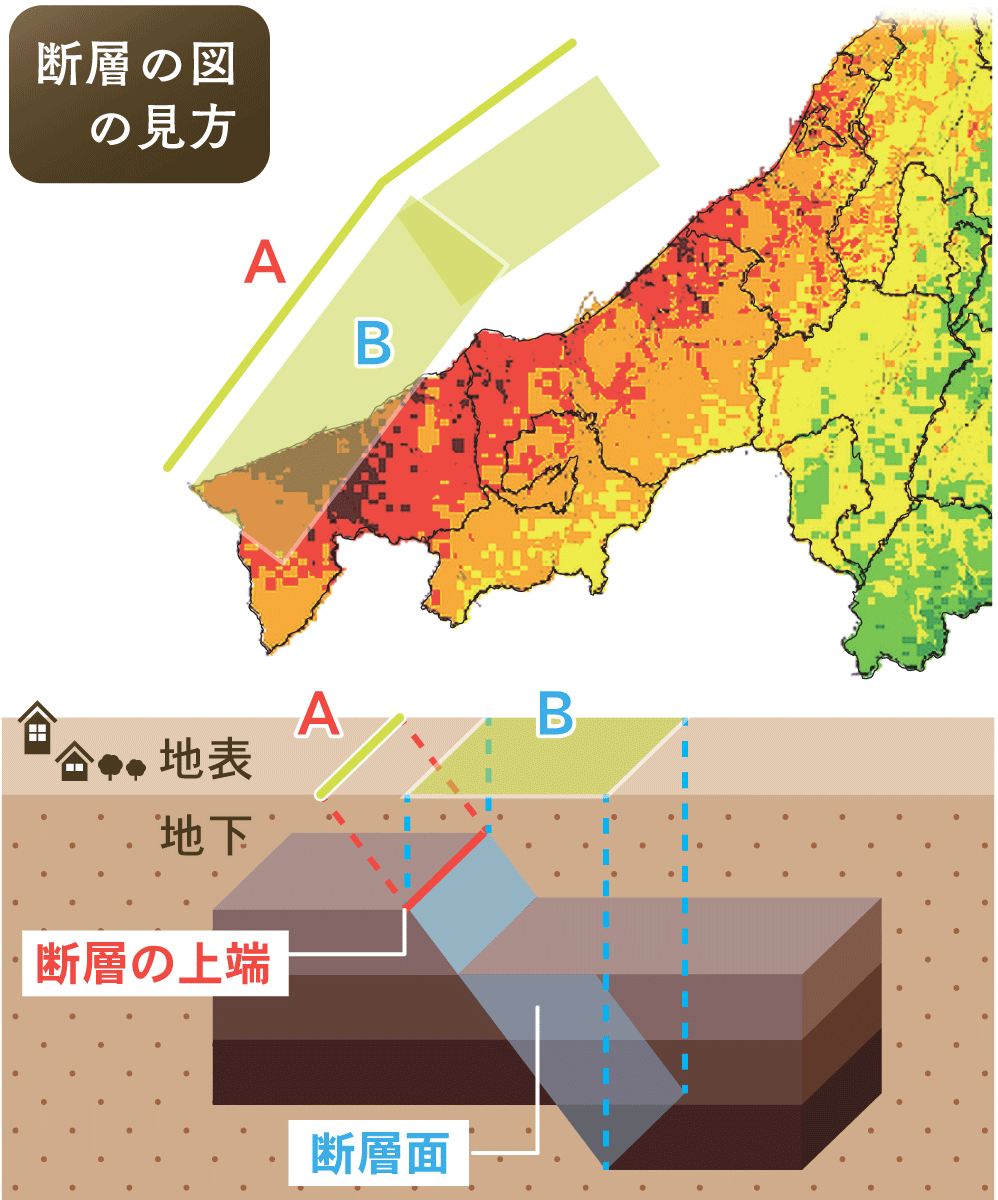

断層の図の見方

断層とは何だろう。元々つながっていた地層が、ある面を境にずれた状態を指す。ずれた面に沿って岩盤が急激に動き、その衝撃が地面に伝わったものが「地震」だ。

図で示す四角形の部分(B)は、食い違いが起きている面(断層面)の範囲を表す。直線部分(A)は、「図の見方」中の「断層の上端(赤い線)」を断層面の傾きに沿って地表まで延ばしたもの。四角形(B)や直線部分(A)に近い地域では、断層が動くと強く揺れることが想定される。

新潟県で想定される最悪の地震被害は阪神・淡路大震災の死者数を上回り、建物の全壊数は東日本大震災を超える。この被害は「長岡平野西縁(せいえん)断層帯」と呼ばれる活断層かつて地震を引き起こし、今後も同じような活動をする可能性がある断層。断層の中でも、過去の一定期間に繰り返し動き、地震を引き起こした断層は、将来も同じように活動する(ずれ動く)可能性があると考えられている。日本ではおよそ2000の活断層があるとされる。が引き起こす地震によってもたらされる。地震の規模はマグニチュード(M)地震そのもののエネルギー(大きさ)を示す。マグニチュードが「1」大きくなると、約32倍のエネルギーとなる。「2」大きくなると、32×32で約1000倍のエネルギーとなる。「震度」は場所によって異なるが、マグニチュードは地震そのものの大きさを表すため、どこでも同じことになる。8・0程度で、広い範囲が震度7の揺れに襲われる。

▽長岡平野西縁断層帯による地震の主な被害

<震度7>新潟、長岡、三条、柏崎、小千谷、見附、燕、上越、弥彦、出雲崎、刈羽

<地震の規模>マグニチュード8・0程度

<死者>7920人(多くが建物の倒壊による)

<建物被害>全壊17万1244棟

<津波>場合によってはあり、到達が早い。強く揺れたらすぐ避難

“最恐”断層[長岡平野西縁断層帯]

想定される被害は死傷者数や建物の倒壊数、影響の範囲など、どれを取っても甚大で、まさに新潟県内「最恐」の断層といえる。上越から下越、佐渡の広い範囲で震度6弱から6強となり、断層に近い地域では震度7となる。震度7となる可能性があるのは、新潟、長岡、三条、柏崎、小千谷、見附、燕、上越、弥彦、出雲崎、刈羽の11市町村。死者の総数は7920人に上る。

※新潟県の資料を基に作成

断層の長さは約83キロ。新潟市の沖から小千谷市にかけて、複数の断層が南北方向に連なる。陸側では旧巻町、旧岩室村、弥彦村、旧分水町、旧与板町、旧三島町、旧越路町、小千谷市片貝を結ぶような形で延びる。

死者は長岡市で1700人、燕市が1300人、新潟市西蒲区が800人余りで、全体の半数近くをこの3市区が占める。建物の全壊が相次ぎ、死者数が増すとみられている。

建物の全壊は合わせて17万1244棟で、地震の揺れによるものが約11万棟。火災によって5万5000棟余りが焼失する想定となる。ほかにも液状化水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。で1743棟、土砂災害と津波地震などによって引き起こされた海水の変化が波として広がっていく現象。地震が起きると、震源付近では地面が押し上げられたり、押し下げられたりする。海底面の変化は海底から海面までの海水全体を動かし、海面も上下に変化する。波が高くなり、陸地に到達して遡上すると被害が大きくなる。で合わせて1000棟超が全壊となる。半壊は22万5705棟で、このうち6万棟ほどが液状化による。建物の棟数には住宅や事業所などのほか、住宅に付随するカーポートや土蔵、小屋なども含まれる。

断層の活動の周期は約1200年から3700年とされる。最新の活動は13世紀(1200年代)以降と推定されている。

どの断層が動くのかによって発生する被害や規模、地域が異なる。最悪のケースとして、全長が連動する形でずれ動く場合が想定されている。

断層帯活断層のうち、複数が近接して帯状に分布しているものをまとめたもの。の一部は海側にあり、最も北側の断層が動いた場合、新潟市周辺では高い津波が来ることが想定されている。津波の到達は、早ければ数分とも言われる。大きく揺れた場合、海側の断層が含まれているかどうかを瞬時に判断することは難しい。情報を待って逃げるかどうかを判断していては、避難が間に合わなくなることもある。沿岸部や河川の近くでは、とにかく強く揺れたらすぐ避難という意識を持ち、行動することが重要となる。

新潟市の場合は、津波の浸水エリアが広範囲に及ぶ。しかし、東日本大震災で発生したような、超巨大な津波が何キロも陸地を遡上するイメージとは異なる。日本海側で発生すると考えられる津波は、太平洋側ほど高いものではない。

強い波が一気に襲いかかる地域は、ある程度限られると考えられている。海や川から浸水した水が、海抜ゼロメートル地帯の平野部へ徐々に広がっていくようなイメージとなる。ただ、水が抜けるには時間がかかり、影響が長引く恐れがある。

新潟県内には古い木造の家屋が多く、現在の耐震基準住宅やビルなどを建てる際の基準。建築基準法などにより、地震に耐えるのに必要な柱の強度、壁の量などが定められている。現行の基準は、1981年に導入された。震度5強程度の中規模地震では、ほとんど損傷がなく、震度6強から7程度の大規模地震でも、人命に関わる倒壊などが起きないことを目指している。それ以前の古い耐震基準では、震度5強程度で大きな損傷を受けない構造を求めていた。を満たしていない木造家屋のほとんどが全壊するとみられている。倒壊した建物の下敷きとなり、多くの人命が失われる恐れがある。被害を軽減する効果的な手段として、新潟県は古い建物の耐震補強や建て替えを挙げる。仮に全ての建物を耐震化できれば、倒壊による死者数を7400人から1100人に減らせると試算している。全壊する棟数も17万1000を2万4000まで減らせるという。

◆[防災・減災メモ]自宅の古さが心配、でも建て替えは難しい…何かできることはある?

自宅などの建て替えは容易なことではない。自治体によって異なるが、費用の補助が受けられる場合もある。また建て替えるのではなく、耐震化や補強工事という手段もある。ほかにも倒壊した家屋に押しつぶされないように寝室や居間など室内の一部に強固な空間(シェルター)を確保するなどの対策もある。耐震型のベッドやテーブルなどで空間を確保する手段もある。家具を固定する、寝室に倒れるものを置かないといったことでも人的な被害の軽減につながる。

「長岡平野西縁断層帯」で地震が起これば、新潟県内の多くの市町村が同時に被災する。広域にわたって道路や上下水道、電気・ガスなどのライフラインが甚大な被害を受ける。通信もおぼつかなくなる。復旧には相当な時間を要するが、支援が届くまでにも時間がかかる可能性がある。新潟県は発災から3日程度は自活できるよう、食料などを備蓄するよう勧めている。職場や学校、自宅など日ごろ活動する場所を想定し、どこで被災したらどのような行動を取るかを想定しておく、家族の中で話し合いあらかじめ決めておくことなども事前にできる備えといえる。

[関連記事]ハザードマップの見方って?災害時の避難先は?いつ逃げる?目安になる“危険度地図”

■ ■

これらの被害は最も過酷な条件下での「想定」で、必ずしも同じ被害が起こるわけではありません。しかし、災害はいつ起こるか分かりません。それでも知り、備えることで被害を減らすことができます。

▼合わせて読みたい...