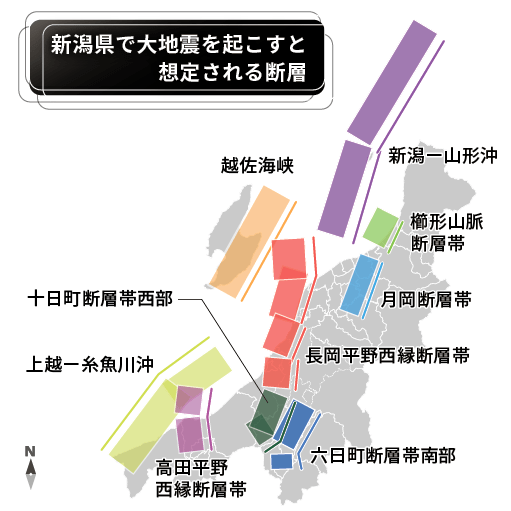

新潟県内ではどのような地震地下で起こる岩盤がずれ動く現象。プレート(岩盤)が動き、押したり引いたりする力が加わることで、大地にゆがみが蓄積され、ゆがみが限界に達すると断層面を境に急速にずれ動く。ずれの衝撃が地面に伝わり、地面が揺れたものを「地震動」や「地震」と呼ぶ。震動の強さは「震度」で表す。観測する地点によって「震度」は異なる。や被害が想定されているのでしょうか。新潟県は2022年3月に「地震被害想定」を公表しました。地震が発生する仕組み地震が発生するメカニズムは複数あり、陸のプレート(岩盤)と海のプレートの運動によって起こる地震や内陸の活断層が動いて発生する地震などがある。海のプレートと陸のプレートの境界に位置する溝(海溝)沿いで発生する地震を「海溝地震」と呼ぶ。プレート間のずれで生じる地震と、海のプレート内部の破壊で発生する地震がある。陸のプレート内部で断層運動が起こる(ずれ動く)と、陸域で地震が発生する。には複数あります。県の想定などを基に、上越・中越・下越・佐渡の各地域ごとに想定される被害や大きな地震を起こす断層地面の下にある岩の層や地層に力が加わり、元々つながっていた面と面がずれた状態。面の食い違いそのものを指す場合もある。面のずれた割れ目(破壊面)に力が加わり、動くことを「断層運動」などといい、ずれ動いた時の衝撃が地面に伝わったものが「地震」となる。断層は陸地側(陸域)と海側(海域)それぞれにある。などを紹介します(情報は2024年1月時点のものです)。

※各地域編は順次公開します

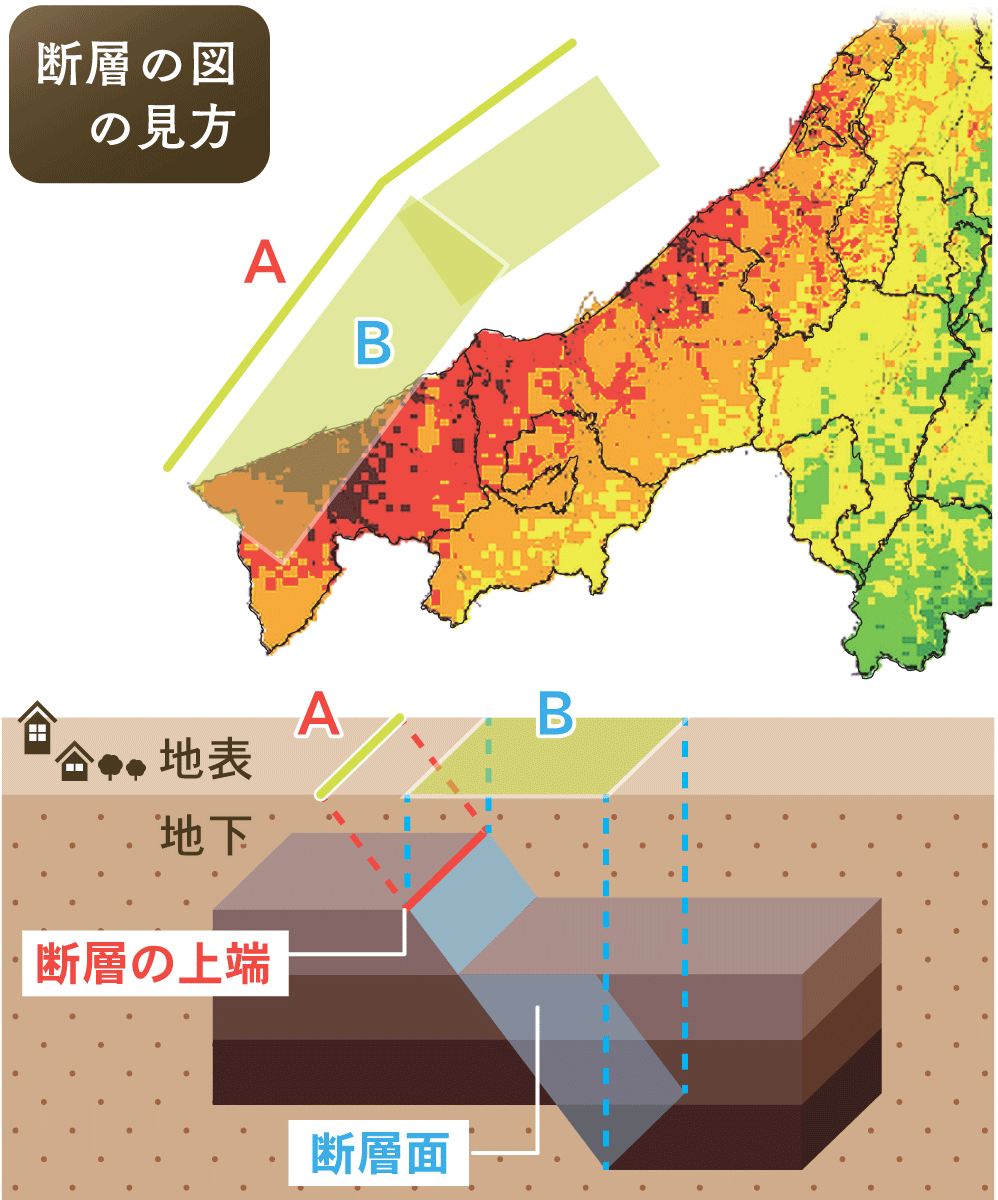

断層の図の見方

断層とは何だろう。元々つながっていた地層が、ある面を境にずれた状態を指す。ずれた面に沿って岩盤が急激に動き、その衝撃が地面に伝わったものが「地震」だ。

図で示す四角形の部分(B)は、食い違いが起きている面(断層面)の範囲を表す。直線部分(A)は、「図の見方」中の「断層の上端(赤い線)」を断層面の傾きに沿って地表まで延ばしたもの。四角形(B)や直線部分(A)に近い地域では、断層が動くと強く揺れることが想定される。

下越地域には新潟市、新発田市、阿賀野市といった人口密集地があり、人的・物的な被害は大きくなる。道路などのインフラや、上下水道といったライフライン、通信・電力設備の被害も大きい。まちの直下で発生する地震もある。地盤が弱い場所もあり、揺れが強くなり建物の倒壊も多い。液状化水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。の被害も増える。

<地震>人口密集地帯で、被害規模が大きい

<津波>多数の被害が出る

<その他>市民生活への影響大

<その他>局所的な被害を起こす地震がある

陸域(陸地側)と海域(海の下)で発生する地震によって、被害の様相が異なる。海域の地震では津波が発生し、新潟市と村上市で津波の被害が大きくなる。

命奪う津波[新潟-山形沖の断層]

海域にある「新潟-山形沖の断層」が動くと、命を奪うような津波地震などによって引き起こされた海水の変化が波として広がっていく現象。地震が起きると、震源付近では地面が押し上げられたり、押し下げられたりする。海底面の変化は海底から海面までの海水全体を動かし、海面も上下に変化する。波が高くなり、陸地に到達して遡上すると被害が大きくなる。が発生する恐れがある。村上市、胎内市、新発田市、聖籠町は、この地震による津波の高さが最大となる。津波による被害では、死者数は全断層で想定される地震の中で最多の819人に上る。このうち、新潟市が583人で大部分を占める。負傷者は最大で1万9000人を超える。このうち1万5000人余りが新潟市と突出している。建物の全壊は1280棟、半壊は2万棟に迫る。床上浸水も8000棟を超える。

断層は大きく二つに分けられる。一つは秋田・山形県境付近から、陸地に並行する形で粟島付近まで延びる。粟島付近から新潟市北区と聖籠町の境界付近の沖合にかけても断層がある。

想定されるマグニチュードは7・7。新潟市の東部を中心としたエリアと、新潟市より北側の自治体の広い範囲で震度6弱から6強の揺れとなる。新潟市では北区、江南区のやや広い範囲、東区、中央区、秋葉区、西蒲区の一部範囲で震度6強が予測される。北区、江南区、秋葉区のほぼ全域と、東区や中央区、南区の広い範囲と西区、西蒲区の一部範囲で震度6弱となる。地震による死者数は全体で2000人を超え、新潟市では約900人に及ぶ。新潟市では死傷者数が2万人を超える。

建物の倒壊は広い範囲で発生する。揺れによる建物の全壊は約1万8000棟で、半壊も6万棟近くとなる。古い木造家屋の密集地では、建物の倒壊に加え、火災でも被害が拡大する。火災による焼失は最大で約1万6000棟となる。冬季の発生時に想定されている数値だが、夏の2倍から3倍の規模で想定されている。

液状化の被害も大きく、全壊は1271棟に上る。半壊の棟数は4万6000を超える。人口が多い地域を襲う地震でもあり、避難者数は「長岡平野西縁断層帯」に次ぐ多さの30万人余りと想定されている。

◆[防災・減災メモ]揺れたら即避難!海から川から、津波はすぐ来る

日本海側は、海域の断層と陸地の距離が近い。このため津波が到達するまでの時間が極めて短い。日本海側の津波は、東日本大震災のような超巨大な津波が地震発生から数十分後に襲ってくるというイメージではなく、高い津波がすぐに到達するイメージとなる。

海の近くだけでなく、川をさかのぼった水があふれる恐れもある。海から離れていても強く揺れたら川から離れるといった避難行動も考える必要がある。

発生確率トップ[櫛形山脈断層帯]

新潟県下越地方の内陸には、局所的に大きな被害を出す恐れのある断層がある。「櫛形山脈断層帯」で、想定される地震の規模はマグニチュード6・8程度。政府の地震調査研究推進本部によると、30年以内に地震が発生する確率は0・3~5%で、新潟県が被害想定の対象とした9断層の中で最も高い。100年以内では1~20%となっている。発生確率は、国内の主要な断層の中でも高いグループに属する。

「櫛形山脈断層帯」は、越後平野の東縁に位置する活断層帯活断層は、かつて地震を引き起こし、今後も同じような活動をする可能性がある断層。断層の中でも、過去の一定期間に繰り返し動き、地震を引き起こした断層は、将来も同じように活動する(ずれ動く)可能性があると考えられている。日本ではおよそ2000の活断層があるとされる。活断層のうち、複数が近接して帯状に分布しているものをまとめたものが断層帯。で、長さは約16キロとなる。「日本一小さい」とされる櫛形山脈の西側に沿うような形で伸びる。村上市の旧荒川町の坂町付近にある断層と、胎内市から新発田市の旧加治川村に至る加治川断層などからなる。

局所的に強い揺れとなることが想定されるが、震度6弱以上となる地域はそれほど広範囲とはならない。被害は胎内市周辺に集中する。死者数は134人と、新潟県の地震被害想定の中では最も少ない。建物の全壊は2040棟で、半壊は9000棟を超える。液状化の被害も発生する。全壊は300未満だが、半壊は1万1000以上となる。

◆[防災・減災メモ]低くても油断は禁物「発生確率」

発生確率が低く、0・1%未満などの数値であっても安全を意味するわけではない。発生確率が高ければ一層「現実に起こり得る危機」として備えることが重要となる。

例えば、胎内市では広い範囲で震度5弱から6強の揺れとなることが想定されている。屋内であれば、物が倒れる、落ちる、移動するといったことが被害につながる。家具を固定する、テーブルやイスの脚に滑り止めをつける、テレビなどに粘着シートを張る、キャスター付きの家具はロックする―などが手近な対策として実施できる。

また避難する場所やルートなどを、あらかじめ確認しておくことも大切になる。

地震火災多発[月岡断層帯]

地震による火災の被害が深刻な断層がある。マグニチュード7・3程度の地震が想定される「月岡断層帯」で、新発田市、阿賀野市、五泉市周辺と断層に近い新潟市の一部などで震度6強以上の揺れとなる。新潟市の北区、江南区、秋葉区の一部では震度7となる。秋葉区と江南区のほぼ全域、北区、南区の広い範囲で震度6強となり、北区、東区、中央区、西区、西蒲区の広い範囲と南区、秋葉区の一部で震度6弱、西蒲区の広い範囲と北区、東区、中央区、西区の一部範囲では震度5強が予測されている。

断層は新発田市の旧豊浦町から阿賀野市の旧笹神村、旧安田町を経て五泉市の旧村松町にかけて延び、約30キロの長さとなる。月岡断層や村松断層などで構成される。

建物の被害は深刻で、全壊は合わせて10万棟を超える想定だ。倒壊による全壊は約6万4000で、このうち半数に当たる3万棟余りが新潟市内での被害と想定される。半壊は新潟市だけでも3万6000超に上る。

建物の全壊10万棟のうち、約4万3000棟は火災による焼失となる。古い木造家屋の密集地では、建物の倒壊に加え、火災で被害が拡大する。新潟市北区の葛塚地区、燕市、JR新発田駅周辺、阿賀野市の水原・安田地域などでは、数千棟規模の被害が出る想定がある。新潟市は全体で2万3455棟が火災で焼失するとの想定がある。地震火災による死者は、冬場の強風時であれば818人に及ぶ。新潟県内で想定されるどの地震よりも多い数値となる。

液状化の被害棟数も多く、全壊は1290棟。このうち658棟は新潟市での被害として想定される。

新潟市に限って言えば、月岡断層帯による建物の全半壊・焼失数は約11万2650棟で、長岡平野西縁断層帯における被害数の約12万8700と大きく変わらない水準となる。全体としても相当な被害規模となる。

◆[防災・減災メモ]ご存知ですか?「避難所」と「避難場所」の違い

災害時の「避難所」と「避難場所」は似た言葉ではあるが、意味が異なる。例えば、近所の小学校が「避難所」に指定されていた場合でも、地震による火災が迫っている中で「避難所」である小学校に向かうことが必ずしも適切な行動になるとは限らない。

「避難所」は自宅などで生活ができなくなった場合に生活するために身を寄せる場所となる。一方で「避難場所」は差し迫った具体的な危機から身を守るための場所を意味する。地震による火災から身を守るのであれば、大きな公園や広場など火災時を想定した「避難場所」へ向かうことが求められる。

学校は多くの災害に対応している場合が多いが、どのような危機が迫っているのかによって、身を守るために一時的に逃げる場所が異なる場合もあることも抑えておきたい。事前に想定される危機を知り、逃げる場所を確かめておくことで、ケースに応じた避難行動につなげることができる。

“最恐”断層[長岡平野西縁断層帯]

新潟県内「最恐」の断層が動けば、下越地域でも大きな被害が出る。多数の家屋が倒壊するほか、新潟市では津波の被害が想定される。死傷者数も多く、新潟市だけでも死者が2000人を超え、死傷者数の合計は2万2000人となる。主に新潟市の被害を紹介する。

長岡平野西縁断層のうち、海域側にある断層は陸地から極めて近い。津波がすぐに到達すると考え、強く揺れたら即避難するという心構えが必要となる。津波による被害は約300人で、新潟市だけで270人となる。

新潟市では、市の西部を中心に広い範囲で震度6強以上の揺れとなる。西蒲区と西区の一部範囲は断層が直下にあり、震度7。西蒲区と南区のほぼ全域と、江南区と秋葉区の広い範囲で震度6強となり、北区、東区、中央区、西区の一部範囲でも震度6強となる。ほかにも北区、東区、江南区、秋葉区、西区の広い範囲が震度6弱で、江南区、南区、西蒲区の一部範囲でも震度6弱と想定される。

地震による建物被害が深刻なものとなる。揺れで新潟市では、2万7572棟の建物全壊と、4万2975棟の半壊が想定される。液状化では全壊が640棟、半壊が2万2317棟となる。

津波による全壊は374棟だが、半壊となると1万3000棟を超える。床上と床下を合わせた浸水は約2万2000棟に上る。また、火災によって2万1436棟が焼失する。これらはいずれも冬の夕方で、強風という過酷な状況で発生した場合の想定となる。

ライフラインへの被害も重大で、市民生活への影響が大きくなることが想定される。

新潟市では断水率が76・2%に上り、断水人口は約56万人となる。上水道の全市での復旧日数は25日と見込むが、下水道は全市での復旧には半年ほどかかるとみられている。

停電率は89・8%で件数は約26万軒。全市で復旧するまでに8日を要すると見込む。都市ガスは供給世帯に対して6割ほどが供給停止となる。都市ガスは全市が復旧するまでに3カ月程度はかかる見通しとなる。

新潟市は鉄道網や高速道路の拠点でもある。こうした社会インフラも被害を受けるため、市民生活への影響は大きくなる。

避難所に避難する人は約17万7000人で、親戚や知人宅など避難所以外の場所へ避難する人が約9万8000人と見込む。発災した場合、帰宅困難者も相当数に上るとみられる。

※建物被害には住宅や事業所などの建造物に加え、住宅に付随するカーポートや車庫なども含まれます。

◆[防災・減災メモ]ゼロメートル地帯の脅威「たまり続ける津波」

新潟市に巨大な津波が襲ってきた場合、市内の広いエリアが浸水する想定となっている。海抜ゼロメートル地帯が広がるため、水がたまりやすく陸地に水がたまり続ける「湛水(たんすい)」状態となる恐れがある。地盤沈下が起これば、土地はさらに低くなる。

ポンプなどで水をくみ出す必要があるが、排水が遅れれば影響は長期化する。広い範囲が水に漬かった場合、自動車だけでなく徒歩での移動も困難となる。マンションの高層階などに孤立し、食料などの支援物資を手に入れられなくなる恐れもある。家庭で食料や水を備蓄しておくことが重要となる。

■ ■

これらの被害は最も過酷な条件下での「想定」で、必ずしも同じ被害が起こるわけではありません。しかし、災害はいつ起こるか分かりません。それでも知り、備えることで被害を減らすことができます。

▼合わせて読みたい...