2024年1月の能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。で新潟県内に津波警報が出され、浸水した地域もあります。どうしたらいいのか、戸惑った人もいたのではないでしょうか。ハザードマップの読み解き方から避難や防災を考える「防災まずコレ」の第2回は津波編です。

Q 津波ハザードマップには何が書かれているの?

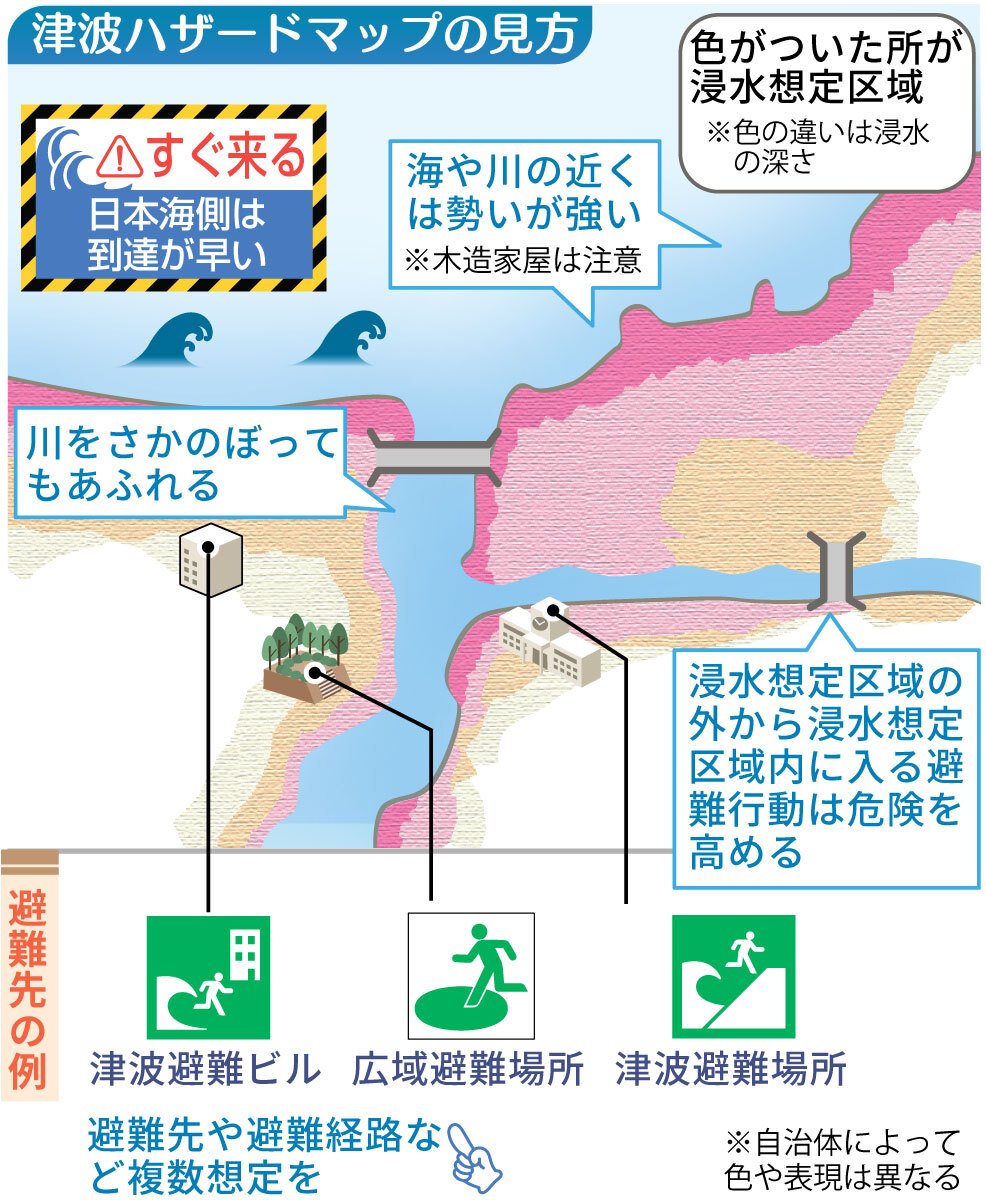

A 主に浸水する区域と、浸水の深さ(浸水深)が示されています。到達時間の目安のほか、津波時に避難できる場所や標高、津波避難ビルの位置が書かれている場合もあります。

Q なぜハザードマップを見る必要があるの?

A 日本海側の津波は到達が早いことが特徴です。過去には、地震発生から数分で津波が到達した例が複数あります。避難指示や津波の警報・注意報を待っていては避難が間に合わない恐れがあります。身近な場所での津波のリスクを知り、自分で避難の必要性を判断する助けとなります。

Q 何を確かめたらいいの?

A 自宅や学校、職場などが、浸水が想定される区域かを確かめます。標高、海や川からどのくらい離れているのかも把握しましょう。川をさかのぼった津波があふれることもあります。海や川の近くでは水の勢いが強く、津波の高さが低くても建物が壊れる恐れがあります。避難方法を考える上で注意が必要です。

避難する先や経路を複数想定し、避難先の標高や経路上に浸水想定区域がないかも確かめましょう。一つの手段ではなく、選択肢を多く持つことが重要です。

Q 避難行動や避難先はどう判断したらいいの?

A 津波の避難には大きく二つの考え方があります。高く逃げるか、遠くへ逃げるかです。自宅など自分がいる場所と、避難先までの距離や移動にかかる時間などに応じて判断します。ごく短時間で逃げられるかどうかが重要です。

高く逃げるとは、津波の高さよりも高い場所や頑丈な建物の上階に移動することです。遠くへ逃げることは、浸水想定区域の外に出るということです。浸水想定区域の外に出るまでに時間がかかる場所であれば、高さを稼ぐ避難方法を考えるといいでしょう。

能登半島地震で、津波警報の発令を受けてビルに避難した市民=2024年1月1日午後5時半前、新潟市中央区

Q 津波警報や注意報が出たらどうするの?

A 強い地震を感じたら、まずは揺れから命を守ってください。次に津波から逃れる行動を取ります。津波警報や注意報、避難指示などは避難場所や安全が確保されている場所で確かめます。避難情報は避難の継続など、次の行動を判断する材料と考えましょう。

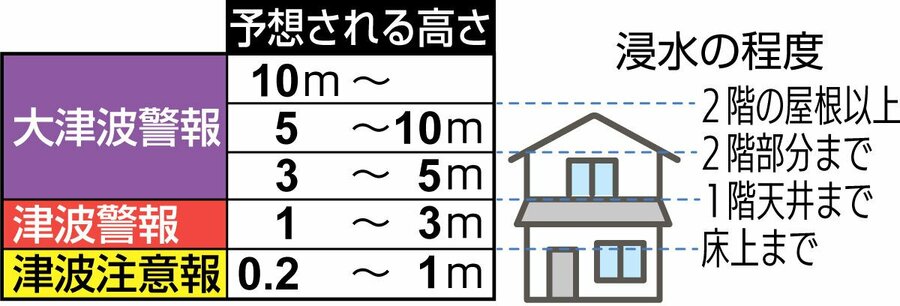

警報や注意報は、予想される津波の高さが示されています=下の図参照=。注意報で国が避難するよう呼びかけるのは、海の中にいる人、海岸の近くにいる人となります。大きな揺れを感じたら、浸水想定区域の外でも、心配であれば避難行動を取ってください。

◆防災メモ 上の階に避難も選択肢

新潟県内の津波ハザードマップは、想定される最大級の津波を基に作られています。県内では東日本大震災時のような高い津波が、広い範囲で内陸の奥深くまで入り込むことは想定されていません。津波発生のメカニズムが異なるからです。

「想定外」の事態を否定することはできません。しかし県内では、浸水想定区域から離れた場所であれば、2階よりも高い津波が来る可能性は極めて低いと考えられています。地震で建物が壊れていなければ、自宅の2階など上階に移動することも予防的な避難行動の一つと言えます。

避難の方法は、徒歩での避難が原則と言われています。現在、車を使った避難方法の在り方などが、県の検討会で議論されています。独自に避難の在り方を探る自治体もあります。

× ×