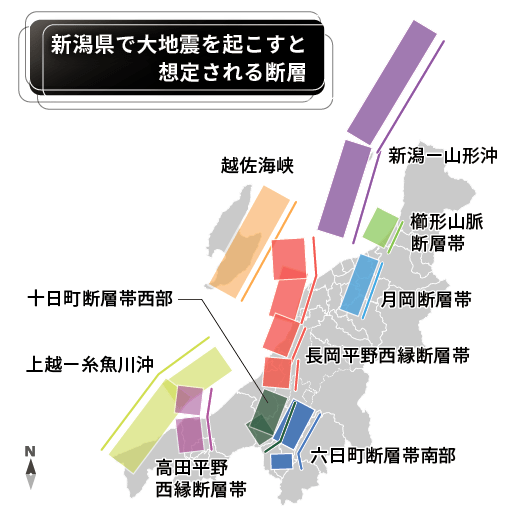

新潟県内ではどのような地震地下で起こる岩盤がずれ動く現象。プレート(岩盤)が動き、押したり引いたりする力が加わることで、大地にゆがみが蓄積され、ゆがみが限界に達すると断層面を境に急速にずれ動く。ずれの衝撃が地面に伝わり、地面が揺れたものを「地震動」や「地震」と呼ぶ。震動の強さは「震度」で表す。観測する地点によって「震度」は異なる。や被害が想定されているのでしょうか。新潟県は2022年3月に「地震被害想定」を公表しました。地震が発生する仕組み地震が発生するメカニズムは複数あり、陸のプレート(岩盤)と海のプレートの運動によって起こる地震や内陸の活断層が動いて発生する地震などがある。海のプレートと陸のプレートの境界に位置する溝(海溝)沿いで発生する地震を「海溝地震」と呼ぶ。プレート間のずれで生じる地震と、海のプレート内部の破壊で発生する地震がある。陸のプレート内部で断層運動が起こる(ずれ動く)と、陸域で地震が発生する。には複数あります。県の想定などを基に、上越・中越・下越・佐渡の各地域ごとに想定される被害や大きな地震を起こす断層地面の下にある岩の層や地層に力が加わり、元々つながっていた面と面がずれた状態。面の食い違いそのものを指す場合もある。面のずれた割れ目(破壊面)に力が加わり、動くことを「断層運動」などといい、ずれ動いた時の衝撃が地面に伝わったものが「地震」となる。断層は陸地側(陸域)と海側(海域)それぞれにある。などを紹介します(情報は2024年1月時点のものです)。

▼各地域編

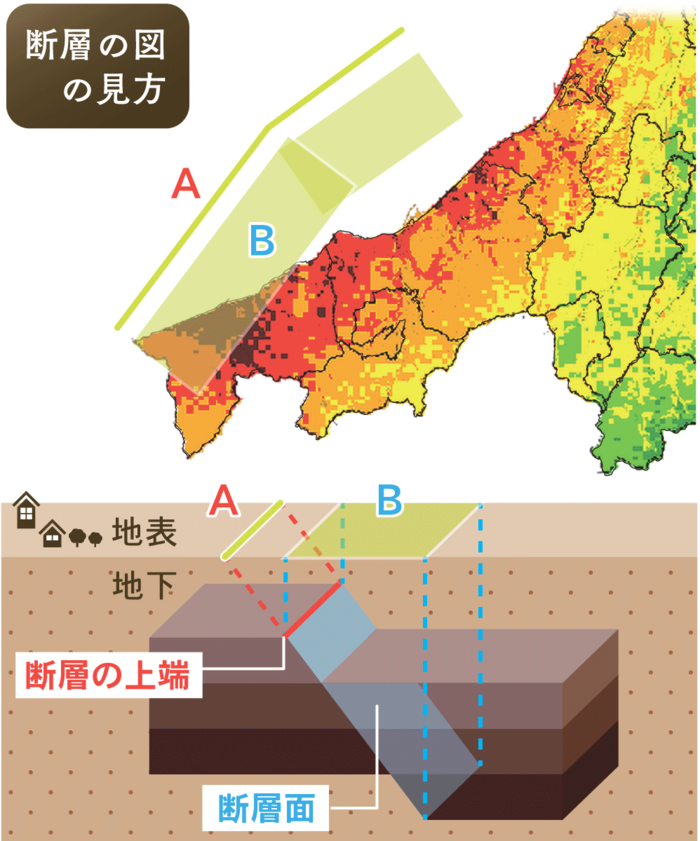

断層の図の見方

断層とは何だろう。元々つながっていた地層が、ある面を境にずれた状態を指す。ずれた面に沿って岩盤が急激に動き、その衝撃が地面に伝わったものが「地震」だ。

図で示す四角形の部分(B)は、食い違いが起きている面(断層面)の範囲を表す。直線部分(A)は、「図の見方」中の「断層の上端(赤い線)」を断層面の傾きに沿って地表まで延ばしたもの。四角形(B)や直線部分(A)に近い地域では、断層が動くと強く揺れることが想定される。

上越地域には、大きな被害を引き起こす断層が三つある。震度7に達する地域が出ることも想定されている。いずれの地震でも、揺れだけでなく土砂崩れや液状化水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。によって、多数の建物が全壊する恐れがある。陸域と海域それぞれに断層があり、震源が海側であれば津波地震などによって引き起こされた海水の変化が波として広がっていく現象。地震が起きると、震源付近では地面が押し上げられたり、押し下げられたりする。海底面の変化は海底から海面までの海水全体を動かし、海面も上下に変化する。波が高くなり、陸地に到達して遡上すると被害が大きくなる。が発生する。ほかにも「長岡平野西縁(せいえん)断層帯」の地震によっても大きな被害が出る。

<地震>震度7に達する場合も

<津波>海域の地震では津波が発生。最大で死者300人超

<その他>土砂災害が起きやすい地域が多い

上越・糸魚川沖の断層と、高田平野にある断層、十日町市の断層のうち西部の断層となる。上越市の中でも十日町地域と近いエリアでは、断層からの距離が近く揺れが大きくなる。土砂災害の危険がある地域が多く、山崩れによって川がせき止められ、決壊することで洪水が起きる可能性もある。

上越沖の脅威[上越-糸魚川沖の断層]

上越市と糸魚川市の沖合には、陸地と並行するような形で断層が延びる。「上越-糸魚川沖断層」や「F41」などと呼ばれる海域の断層で、強く揺れた場合は津波の発生が懸念される。上越市と糸魚川市、柏崎市で想定される最も高い津波は、この断層の活動によってもたらされる。断層は陸地に近く、到達が早いことに注意が必要となる。地域によっては5分以内に影響が出る。津波により、最大で約300人の死者も想定される。

※図は新潟県の資料を基に作成

断層面の一部は糸魚川市の陸地にもかかる。このため、糸魚川市では揺れが強くなり、最大で震度7となる恐れがある。上越市と妙高市の広い範囲で震度6強から6弱となる想定で、柏崎市、刈羽村、出雲崎町なども震度6を超える。十日町、津南、小千谷、長岡、南魚沼、魚沼、見附、燕など各市町で震度5強程度の揺れになるとみられている。

想定される死者数は、最大で3045人。大半は建物の倒壊によるもので、各市の内訳は糸魚川市で約1400人、上越市で約970人、妙高市で40人となっている。津波による死者は最大で355人。建物の全壊は約5万1900棟に上る。冬場は火災による焼失が多くなるとされ、上越・妙高・糸魚川の3市で合わせて7000棟以上の焼失と想定される。

上越地域は土砂災害が多く発生する地域でもある。上越-糸魚川沖の断層による地震では、「長岡平野西縁断層帯」による地震に次いで土砂災害による建物の全壊棟数が多くなると想定される。上越地域では、降雨や融雪によっても多くの土砂災害(地すべり)が発生してきた。積雪期や融雪期の地震では一層の警戒が必要となる。

◆[防災・減災メモ]まずはチェック!ハザードマップ

土砂災害が発生しやすい地域は地震だけでなく、大雨でも災害が発生する危険性が高まる。まずは住んでいる地域が土砂災害の警戒区域に含まれるかを、自治体のハザードマップなどで確認することが重要となる。寝室をがけから離れた部屋や2階にするなどは、日ごろからできる備えの一つとなる。

陸・海の危険[高田平野西縁断層帯]

高田平野には、平野の東西の縁に沿うような形で、二つの断層帯がある。東部の断層帯は上越市の頸城区・吉川区周辺から三和区、三和区から妙高市小出雲周辺に断層がある。上越地域で特に警戒が必要なのは、西部の断層帯となる。直江津の北方沖から上越市の直江津周辺を経て、妙高市小出雲周辺に至る約30キロの断層で、「高田平野西縁断層帯」と呼ばれる。

高田平野西縁断層帯は、全体が一つの区間として活動する場合、マグニチュード7・3程度の地震が発生すると推定されている。

地震では上越市の一部と糸魚川市の山あいで震度7となる。上越、妙高、糸魚川3市の広い範囲で震度6強から5強の揺れに襲われる。建物の全壊は約1万1200棟で、死者は約600人。ほとんどが建物倒壊による。土砂災害にも警戒が必要で、179棟の全壊被害が想定されている。

断層は陸地だけでなく、直江津の沖合にも延びる。このため津波の発生も予想される。人的・物的な被害はそれほど多く想定されていない。それでも陸地から極めて近いため、直江津周辺では早い避難が求められる。

能登半島地震の津波で押し流された海の家=1月2日、上越市の直江津海水浴場

高田平野西縁断層帯の活動間隔は、2200~4800年程度の可能性があるとされ、最新の活動は1751年であった可能性が指摘されている。政府の地震調査研究推進本部によると、300年以内の発生確率はほぼ0%と評価されている。

東部の断層帯は、高田平野東縁断層帯と呼ばれる。新潟県が公表した地震の被害想定には含まれていない。ただ、マグニチュード7・2程度の地震が発生すると推定される。政府の地震調査研究推進本部によると、30年以内に地震が発生する確率が高いグループに属している。

◆[防災・減災メモ]数千年や数パーセントと言うけれど…

政府の地震調査研究推進本部は、主要な活断層について活動の間隔や将来的な地震発生の可能性を公表している。ただ、活断層で起きる地震は、発生までの間隔が長い。数千年という単位にもなる。このため、30年以内の発生確率を「数値」として求めると、相当低いように見える。

1995年の阪神・淡路大震災は「兵庫県南部地震」によって引き起こされた。地震調査研究推進本部によると、発生直前の確率値を計算すると「0・02~8%」だったという。発生確率を示す数値が小さくても地震が起こる可能性はあると考えることが、災害への備えの一歩ともなる。

集落孤立危機[十日町断層帯西部]

十日町市にある断層だが、上越市でも震源に近い区では震度6強となり、妙高市・糸魚川市を含めて広い範囲で震度5弱以上となる。糸魚川市の西部では震度4ほどと想定されている。土砂災害への警戒も必要となる。

十日町市には大きく分けて二つの断層がある。信濃川を挟んで東西に分かれ、西側の「十日町断層帯西部」と呼ばれる断層が被害想定の対象となっている。西側の断層は小千谷市から十日町市を経て、津南町の西部で長野県境付近に至る。長さは約33キロで、マグニチュード7・4程度の地震が想定される。

土砂災害の発生にも警戒が必要で、県内の地震の中では被害棟数が多くなる。全壊は564棟で、半壊は1315棟で、甚大な被害を引き起こす「長岡平野西縁断層帯」による地震に匹敵する数となる。

十日町市西部の断層は、政府の地震調査研究推進本部によると30年以内の地震発生確率が3%以上で「高いグループ」に入る。

十日町断層帯西部による地震では、孤立集落数が飛び抜けて多くなると想定されている。強い揺れの影響によるもので、十日町市と上越市の農業集落で孤立が発生する。孤立集落数は235に上る。

◆[防災・減災メモ]数日間の集落孤立…その時必要なものをイメージ

土砂災害に加えて、道路の被害箇所が多いことが特徴の一つとなる。震源に近く、古くて耐震性の低い道路で被害が発生しやすくなる。農業集落での孤立が想定される。支援までに日数がかかることも視野に入れた備蓄や防災体制を考えることも重要となる。

※「十日町断層帯西部」の中越地方での被害想定は「中越編」で紹介します。

※地震の発生確率はいずれも2024年1月1日が起点

■ ■

これらの被害は最も過酷な条件下での「想定」で、必ずしも同じ被害が起こるわけではありません。しかし、災害はいつ起こるか分かりません。それでも知り、備えることで被害を減らすことができます。

▼合わせて読みたい