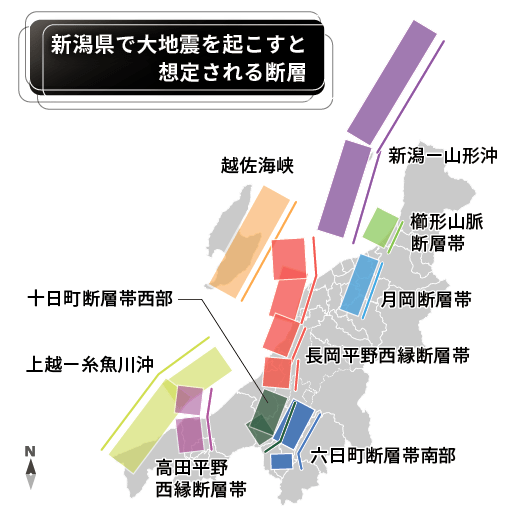

新潟県内ではどのような地震地下で起こる岩盤がずれ動く現象。プレート(岩盤)が動き、押したり引いたりする力が加わることで、大地にゆがみが蓄積され、ゆがみが限界に達すると断層面を境に急速にずれ動く。ずれの衝撃が地面に伝わり、地面が揺れたものを「地震動」や「地震」と呼ぶ。震動の強さは「震度」で表す。観測する地点によって「震度」は異なる。や被害が想定されているのでしょうか。新潟県は2022年3月に「地震被害想定」を公表しました。地震が発生する仕組み地震が発生するメカニズムは複数あり、陸のプレート(岩盤)と海のプレートの運動によって起こる地震や内陸の活断層が動いて発生する地震などがある。海のプレートと陸のプレートの境界に位置する溝(海溝)沿いで発生する地震を「海溝地震」と呼ぶ。プレート間のずれで生じる地震と、海のプレート内部の破壊で発生する地震がある。陸のプレート内部で断層運動が起こる(ずれ動く)と、陸域で地震が発生する。には複数あります。県の想定などを基に、上越・中越・下越・佐渡の各地域ごとに想定される被害や大きな地震を起こす断層地面の下にある岩の層や地層に力が加わり、元々つながっていた面と面がずれた状態。面の食い違いそのものを指す場合もある。面のずれた割れ目(破壊面)に力が加わり、動くことを「断層運動」などといい、ずれ動いた時の衝撃が地面に伝わったものが「地震」となる。断層は陸地側(陸域)と海側(海域)それぞれにある。などを紹介します(情報は2024年1月時点のものです)。

▼各地域編

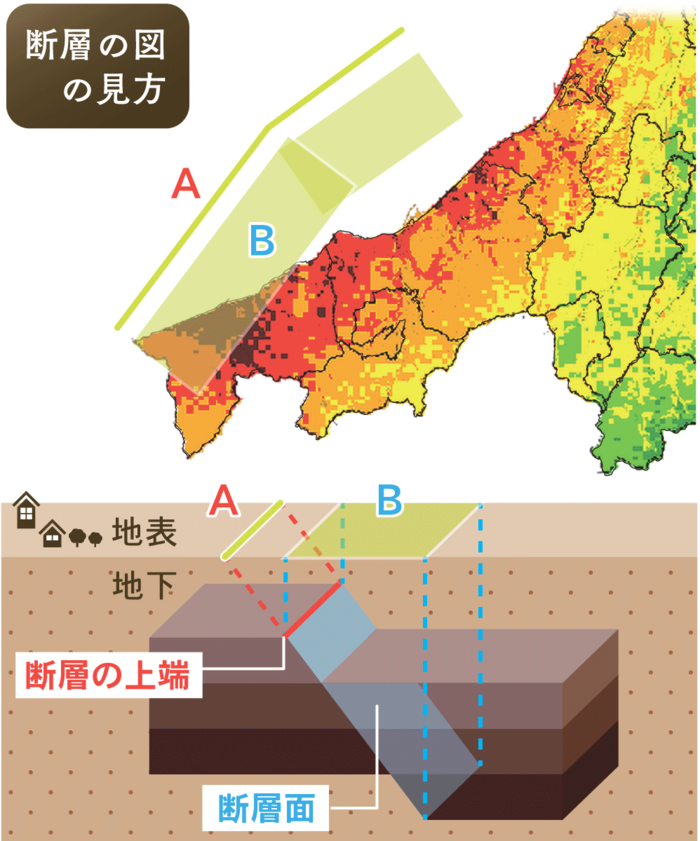

断層の図の見方

断層とは何だろう。元々つながっていた地層が、ある面を境にずれた状態を指す。ずれた面に沿って岩盤が急激に動き、その衝撃が地面に伝わったものが「地震」だ。

図で示す四角形の部分(B)は、食い違いが起きている面(断層面)の範囲を表す。直線部分(A)は、「図の見方」中の「断層の上端(赤い線)」を断層面の傾きに沿って地表まで延ばしたもの。四角形(B)や直線部分(A)に近い地域では、断層が動くと強く揺れることが想定される。

中越地域には、注意が必要な断層が複数ある。いずれも内陸型で十日町市、小千谷市、津南町、魚沼市、南魚沼市、湯沢町は断層が直下にあるため、周辺では大きな被害が想定される。柏崎市などは、上越地域を震源とする地震でも被害が及ぶ。中越地域に最も深刻な被害をもたらすのは「長岡平野西縁断層帯」となる。

<地震>内陸型の断層が多く、強く揺れる

<津波>海沿いの地域では津波に警戒

<ライフライン>道路の寸断、集落の孤立も

<その他>豪雪地帯が多く冬季の地震は一層の警戒を

豪雪地帯でもあり、冬の地震は建物の倒壊、雪崩の危険性も高まる。救助が遅れる可能性があるだけでなく、避難行動に支障が出る恐れもある。避難の状況が過酷になることも予想されるため、災害への備えには冬を考慮することも必要となる。特に地震による火災で焼失する建物の棟数は、夏場と比べると冬季は急激に増える。土砂災害や道路の被害箇所も多いとみられ、集落が孤立する恐れもある。

集落孤立危機[十日町断層帯西部]

豪雪地・十日町市には、大きく分けて二つの断層がある。信濃川に並行する形で、川の東西に断層が存在する。新潟県が公表する被害想定の対象となっているのは、西側の「十日町断層帯西部」と呼ばれる断層。小千谷市から十日町市の旧川西町地域を経て、津南町で長野県境付近に至る。長さは約33キロで、マグニチュード7・4程度の地震が発生する恐れがある。十日町断層帯西部による地震では、孤立集落数がどの地震よりも多くなると想定されている。

想定される死者は2160人で、ほとんどが建物の倒壊による。揺れによる建物の全壊は3万2513棟。冬場であれば、火災の影響が大きく、3000棟以上が焼失する恐れがある。液状化水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。の影響もある。全壊は700棟ほどだが、半壊は2万6000棟近くになる。建物の棟数は住宅や事業所などのほか、住宅に付随するカーポートや土蔵、小屋なども含まれる。

土砂災害の発生にも警戒が必要で、県内の地震の中では被害棟数が多くなる。全壊は564棟で、半壊は1315棟で、甚大な被害を引き起こす「長岡平野西縁断層帯」による地震に匹敵する。

政府の地震調査研究推進本部によると「十日町断層帯西部」の断層は、30年以内の地震発生確率が3%以上で「高いグループ」に入る。

十日町断層帯西部による地震では、孤立集落数がどの地震よりも多くなると想定されている。強い揺れの影響によるもので、十日町市と上越市の農業集落で孤立が発生する。孤立集落数は235に上る。

◆[防災・減災メモ]数日間の孤立に耐えられる準備を

2004年の中越地震で孤立した集落。道路に大きな文字を書き、上空のヘリに向け食料や生活物資の救援を訴えた=04年10月25日、旧川口町(現長岡市)

土砂災害に加えて道路の被害箇所が多いことが特徴の一つとなる。震源に近く、古くて耐震性の低い道路で被害が発生しやすくなる。農業集落での孤立が想定される。支援までに日数がかかることも視野に入れた備蓄や防災体制を考えることも重要となる。

冬季は積雪や降雪による影響を受けることも考慮しておきたい。避難時に車で暖を取ることも想定される。一酸化炭素中毒を防ぐためにも雪で排気管がふさがれないように、こまめに車の回りを除雪するなどの注意も必要となる。

◆こっちもある![十日町断層帯東部]

東部にある断層は、十日町市の下条や中条の付近から、国道117号に沿うような形で十日町市の中里地域まで約19キロ延びている。

この断層は被害想定の対象とはなっていないが、マグニチュード地震そのもののエネルギー(大きさ)を示す。マグニチュードが「1」大きくなると、約32倍のエネルギーとなる。「2」大きくなると、32×32で約1000倍のエネルギーとなる。「震度」は場所によって異なるが、マグニチュードは地震そのものの大きさを表すため、どこでも同じことになる。7・0程度の地震を引き起こす可能性がある。過去の活動が十分に明らかではなく、最新の活動時期が特定できていない。政府の地震調査研究推進本部によると、信頼度は低いものの30年以内の地震発生確率は0・4%~0・7%で「やや高いグループ」となる。

いずれの地震でも、震源が近い十日町市や小千谷市、津南町だけでなく柏崎市や魚沼地域での被害も想定されている。

※地震の発生確率はいずれも2024年1月1日が起点

魚沼に打撃[六日町断層帯南部]

魚沼地域で大きな被害が想定されるのが「六日町断層帯」による地震だ。六日町断層帯は、六日町盆地の西縁(せいえん)部に分布する。魚沼市から南魚沼市を経て湯沢町に至る。長さは約52キロあり、おおよそ国道17号と並行するような形となる。断層帯は大きくは「南部」と「北部」の二つに分けられ、被害想定の対象は「南部」。魚沼地域に加え、長岡市、柏崎市などの広いエリアが震度6強から6弱となる。

南部の断層は、南魚沼市の浦佐付近から南魚沼市の旧塩沢町地域を経て湯沢町に至る。断層が動くと、揺れと土砂災害の被害が大きくなる。十日町市、南魚沼市の市街地での液状化も懸念される。

最大で死者は1008人、揺れによる全壊は1万5000棟余り。液状化での全壊は500棟を超え、半壊は2万棟近くとなる。

北部の断層は魚沼市の旧守門村、旧小出町を経て南魚沼市浦佐付近に至る。南部と北部の断層が別々に活動した場合のマグニチュードはそれぞれ7・1~7・3程度となっているが、両方を合わせた断層帯全体が活動する場合にはマグニチュード7・7程度の地震が発生すると推定されている。

◆[防災・減災メモ]もし冬に大地震が起きたら…注意点をチェック!

魚沼地域は豪雪地帯でもある。融雪期には、地震で生じた亀裂に雪解け水が浸透することで土砂崩れが多発する恐れがある。地震の発生時期にもよるが、発災時だけでなく、時間がたってからの被害を警戒しなくてはならない。

中越地震で倒壊した家屋に降り積もった雪=2004年12月、旧川口町(現長岡市)

また地震によって損傷した家屋などは、設計した通りの強度がなくなっている可能性がある。屋根に積もった雪の重みで倒壊する危険性もある。例年では問題がなかった積雪量でも倒壊につながることがある。また、雪が積もった状態であれば、余震にも十分気をつけなくてはいけない。

雨漏り対策として屋根にブルーシートを敷いている場合は、雪下ろしが極めて危険となる。このように積雪期では、夏場と異なる点にも注意し、通常の冬とは違うことを意識する必要がある。

■ ■

これらの被害は最も過酷な条件下での「想定」で、必ずしも同じ被害が起こるわけではありません。しかし、災害はいつ起こるか分かりません。それでも知り、備えることで被害を減らすことができます。

▼合わせて読みたい