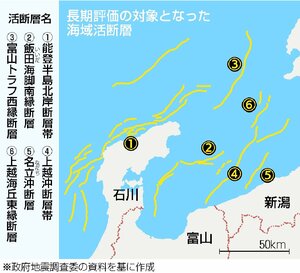

政府の地震調査委員会は8月2日、兵庫県北方沖から新潟県上越地方沖にかけての日本海にある海域活断層かつて地震を引き起こし、今後も同じような活動をする可能性がある断層。断層の中でも、過去の一定期間に繰り返し動き、地震を引き起こした断層は、将来も同じように活動する(ずれ動く)可能性があると考えられている。日本ではおよそ2000の活断層があるとされる。を調べた「長期評価」を初公表した。長さ20キロ以上でマグニチュード地震そのもののエネルギー(大きさ)を示す。マグニチュードが「1」大きくなると、約32倍のエネルギーとなる。「2」大きくなると、32×32で約1000倍のエネルギーとなる。「震度」は場所によって異なるが、マグニチュードは地震そのものの大きさを表すため、どこでも同じことになる。(M)7以上の地震地下で起こる岩盤がずれ動く現象。プレート(岩盤)が動き、押したり引いたりする力が加わることで、大地にゆがみが蓄積され、ゆがみが限界に達すると断層面を境に急速にずれ動く。ずれの衝撃が地面に伝わり、地面が揺れたものを「地震動」や「地震」と呼ぶ。震動の強さは「震度」で表す。観測する地点によって「震度」は異なる。を起こし得る活断層は計25カ所。新潟県沖近傍では、M7・8〜8・1程度の地震を起こす可能性があると評価された「上越沖断層帯」など5カ所(地図の(2)〜(6))が示された。新たに確認された活断層はなかった。調査委は今後、中越、下越沖などの評価も行う。

調査委は、将来発生する恐れのある地震の規模や一定期間内に発生する確率を予測し、長期評価として公表している。今回は1月1日の能登半島地震の発生を受け、速やかに防災対策に活用するため、発生確率を評価せずに前倒しで公表した。発生確率は2025年前半にも示す見通し。

上越沖断層帯は長さ86キロ程度で最大M8・1程度の地震を起こし得ると評価された。これまでに国が公表していた想定と大きな変更はない。ただ、沿岸部の広い新潟県で中越、下越沖などはまだ評価対象になっておらず、今後の結果次第では防災対応を迫られる可能性がある。

上越沖や近傍では...