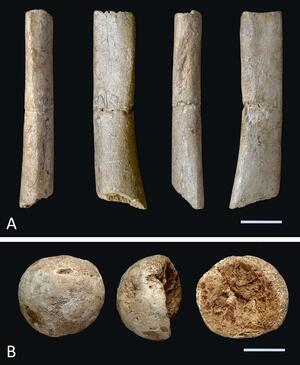

さまざまな角度から撮影された人の上腕骨とされた化石(A)と大腿骨頭とされた化石(B)=東京大総合研究博物館人類先史部門提供

1950年代に愛知県豊橋市で発見され、一時は国内最古の化石人骨と評価された「牛川人骨」について、新潟医療福祉大の佐宗(さそう)亜衣子助教(53)=自然人類学=や東京大総合研究博物館の諏訪元特任教授(70)=自然人類学=らの研究グループが骨の形状の分析などから、人骨ではなくクマの骨であると特定した。12月、日本人類学会の機関誌で発表した。

「牛川人骨」は、57年に上腕骨の一部、59年には大腿(だいたい)骨頭とみられる骨が見つかった。人類学者の故・鈴木尚東京大名誉教授らの鑑定で、新人(ホモ・サピエンス)より古い特徴があり、10万年程度前のものの可能性があるとされた。当時としては国内最古の化石人骨と考えられていた。

牛川人骨はその後、専門家から人骨ではなく動物の骨である可能性を指摘されてきたが、どんな動物の骨かは特定されないまま東京大総合研究博物館に収蔵されていた。

2018年、研究グループの諏訪特任教授が牛川人骨を観察する機会があり、同年にエチオピアで調査した古代の化石骨の形状をヒントに「肉食類の前脚ではないか」と推測。当時、...

残り519文字(全文:988文字)