【2021/06/26】

抗うつ薬に抗不安薬、睡眠薬…。病院から処方された薬の封を次々と開けて錠剤を口に流し込む。ふわふわした気分になり、つらさが和らぐ。

新潟市の精神障害者自助グループで事務を担当する林穂乃華さん(22)=仮名=は、処方薬や市販薬の大量服用をやめられずにいる。100錠以上飲んで数日間、意識を失ったこともある。飲めば気持ち悪くなるのは分かっていても、「落ち込むと気持ちを楽にしたい思いが勝ってしまう」。

きっかけは高校3年のときの受験や人間関係のストレス。元々、コミュニケーションが苦手で学校も休みがち。つらいときは用量を超えた市販薬を飲み、気持ちを落ち着かせていた。受験期になんとか気持ちを安定させたくて、診療所を受診した。医師の診断は重度のうつ病。約10種類の薬を処方され、毎日抗うつ薬の点滴を打った。

それからは薬の副作用である強い眠気に耐えた。点滴後は手が震えて字が書けない。いら立ちが抑えられず、飼い犬を蹴り、家族を殴った。「自分でもなぜと思うような行動を取るようになった」。処方量以上の薬を大量服用したことで精神科病院へ入院が決まり、大学に進学できなかった。

入院先の主治医は「処方量がおかしい」と、すぐに減薬した。だが退院後も気分が落ち込むたびに大量服用を繰り返した。さらに処方量を減らし、親は薬を金庫で管理したが、欲しくなると金庫を床にたたきつけて壊してでも取り出した。「薬で楽になると思うとどうしてもやめられない。自分を傷つけたい気持ちもあった」

入退院を繰り返したが3年前に自助グループにつながり、薬に頼らざるを得ない気持ちを受け止めてくれる仲間に出会った。症状は少しずつ落ち着き、薬の量は減ってきた。今は心理学の勉強をするために大学進学を目指す。「いつか薬を手放せる時が来るといい」

■ ■

身近な処方薬、市販薬も使い方を誤ると、依存症になる恐れがある。厚生労働省が2020年に全国の精神科医療施設を対象に実施した調査では、覚醒剤に関連する症例が53・5%と最多。次に多かったのが睡眠薬・抗不安薬(17・6%)、市販薬(8・4%)と続き、シンナーなどの揮発性溶剤(5・0%)や大麻(4・5%)を上回った。

薬物依存の治療に当たるさいがた医療センター(上越市)の佐久間寛之副院長は、処方薬依存の背景として、内科などを含めて漫然と薬を出す医療現場の現状に警鐘を鳴らす。「限られた診療時間で薬に頼るのは理解できなくはない」としつつも、「治療がうまくいったケースにしか目を向けず、依存症になる患者がいることを分かっていないのではないか」と指摘する。

■ ■

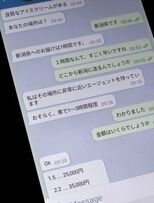

処方薬や市販薬に依存する背景には、不安やストレスを抱えるケースは少なくない。中には医療機関を何軒も回って薬を集めるほど依存状態に陥る人もいる。

新潟日報社の薬物依存に関するアンケートで、上越地方の40代女性は「市販の風邪薬を毎日飲んで悩みや不安を紛らわしている。違法薬物と違い、刑罰もなく、ドラッグストアで簡単に手に入るからやめられない」と吐露した。

県薬物乱用防止指導員の薬剤師、山岸美恵子さん(71)は「生きづらさを周囲が理解し、支援につなげる取り組みが必要だ」と訴える。

厚労省の調査では、覚醒剤や睡眠薬、抗不安薬の患者が30~50代に多い一方、市販薬は20~40代とやや若い年代が中心だった。

山岸さんは学校で薬物乱用防止の講演をする際、市販薬、処方薬についても取り上げる。「子どものうちから、身近な薬との正しい付き合い方を伝えることが大事だ」