【2021/07/01】

覚醒剤を使ったときと似た天気や気温、遠方に買い付けに行ったときと重なる長距離運転…。「ささいなことで欲求がうずく」。3回逮捕され、2回服役した県内の30代男性は記憶がよみがえると、今も欲求を抑えるのがつらくなる。

最後の逮捕から4年が過ぎた。「3回捕まればさすがに依存症」と自覚した。薬物関係者の連絡先を消し、自らの携帯番号も変えた。フルタイムの仕事や没頭できる趣味を見つけることで、なんとかやめ続けている。

これまで覚醒剤と関わらないと誓っても、「捕まらなきゃやっても大丈夫」などと言い訳を考え、手を出した。身近な人が亡くなった悲しみから逃れようと、ほぼ毎日使ったこともある。薬物依存症の当事者が悩みを共有し、回復を目指す自助グループにも顔を出したことはあるが、雰囲気が合わず通わなかった。

今は大切にしたい彼女や、過去を知っても受け入れてくれる周囲の人たちを「絶対に裏切れない」との思いが歯止めを掛けている。

ただ、「お前、大丈夫だよな」と声を掛けられると複雑だ。どんなに環境を整えても、欲求は消えない。「大丈夫です」と答えるが、少し苦しい。

「あの感覚を知っていて、大丈夫だと思える人はなかなかいない。また使うのではないかという恐れや不安は今もある」

■ ■

違法薬物の再犯率は高い。2020年版犯罪白書によると、覚醒剤取締法違反に絡む15年の出所者のうち半数近い46・3%が5年以内に再び服役している。

新潟刑務所の教育専門官、金子裕亮(ゆうすけ)さん(38)は「依存症者は安心して心を開ける人がおらず、薬物に頼る。出所後も1人で頑張り続けずたくさんの味方を増やすことが必要だ」と指摘する。

再犯防止のため、同刑務所では、薬物依存症の受刑者同士の対話に力を入れる。3人以上の受刑者とコーディネーター役の教育専門官が、薬物を使うきっかけや支援機関などのテーマで語り合う。受刑者からは「薬物をやめられない」といった声が上がるが、否定や批判をせず受け止める。背景にある理由や対処法を共に考えるという。

金子さんは「どの受刑者もたとえわずかでも、心のどこかではやめたいと思っている」と慮(おもんぱか)る。受刑者には、出所後を見据えて、支援機関の連絡先に手紙を書くことを促す。「次の支援につなげられなければ意味がない」との思いからだ。

■ ■

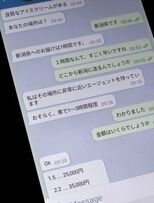

違法薬物の依存症者は通報や、社会的な疎外を恐れて相談につながりにくいとされる。症状が軽いと自ら判断し、支援を頼らない人もいるという。

依存症の治療に当たる「さいがた医療センター」(上越市)のソーシャルワーカー、佐久間みのりさん(46)は「根本的な自分の課題を探るためにも、家族会や自助グループなど、早めにどこかとつながる必要がある」と強調する。

こうした状況の中、県内では専門的な知識を持つ支援者らが連携し、薬物依存症者の回復を支える輪が広がる。08年に発足した支援者有志の会「はばたきネット」は、当事者家族や行政職員、医師、薬剤師、生活保護の専門家ら約30人が情報を交換し合う。ただ、異なる業種による「顔の見える関係」が多方面の支援につながると評価する声が上がる一方で、支援からこぼれる人たちも少なくない。

県薬物依存症者を抱える家族の会の世話人、小西憲さん(73)=長岡市=は「依存症が病気であることを理解する人たちが増えることが大事。依存症者が声を上げやすい社会になり、支援につながる」と訴えた。