2024年元日に大地震に襲われた能登半島は、9月の記録的豪雨による河川の氾濫や土石流で16人が犠牲になった。被害が大きかった輪島市久手川町(ふてがわまち)の塚田川流域では井角(いかど)祐子さん=当時(68)=、喜三(きそ)翼(は)音(のん)さん=当時(14)=ら4人が亡くなった。住民の証言や携帯電話の記録からは避難の困難さが浮き彫りになった。当日の状況を再現しながら、豪雨災害への備えを専門家とともに考える。

記録的な大雨が降った9月21日、輪島市は午前7時半前に久手川町を含む12地区8867世帯に避難指示情報を出した。輪島市防災対策課は「当日は消防車による巡回や防災行政無線、(携帯電話への)緊急速報メールなどで避難指示情報を通知した」と説明する。

しかし、亡くなった井角祐子さんの夫・隆さん(71)や、喜三翼音さんの父・鷹也さん(42)ら地元住民は「気付かなかった」と口をそろえる。避難指示が出た段階では、それほど強い雨が降っていなかったこともあってか、市内各所で運動会やイベントなどが複数開催されていた。

井角さん宅周辺が土砂降りになり、道路が冠水したのが午前9時ごろ。約400メートル下流の喜三さん宅周辺も9時半過ぎには車庫が流され、避難が難しい状況になっていた。

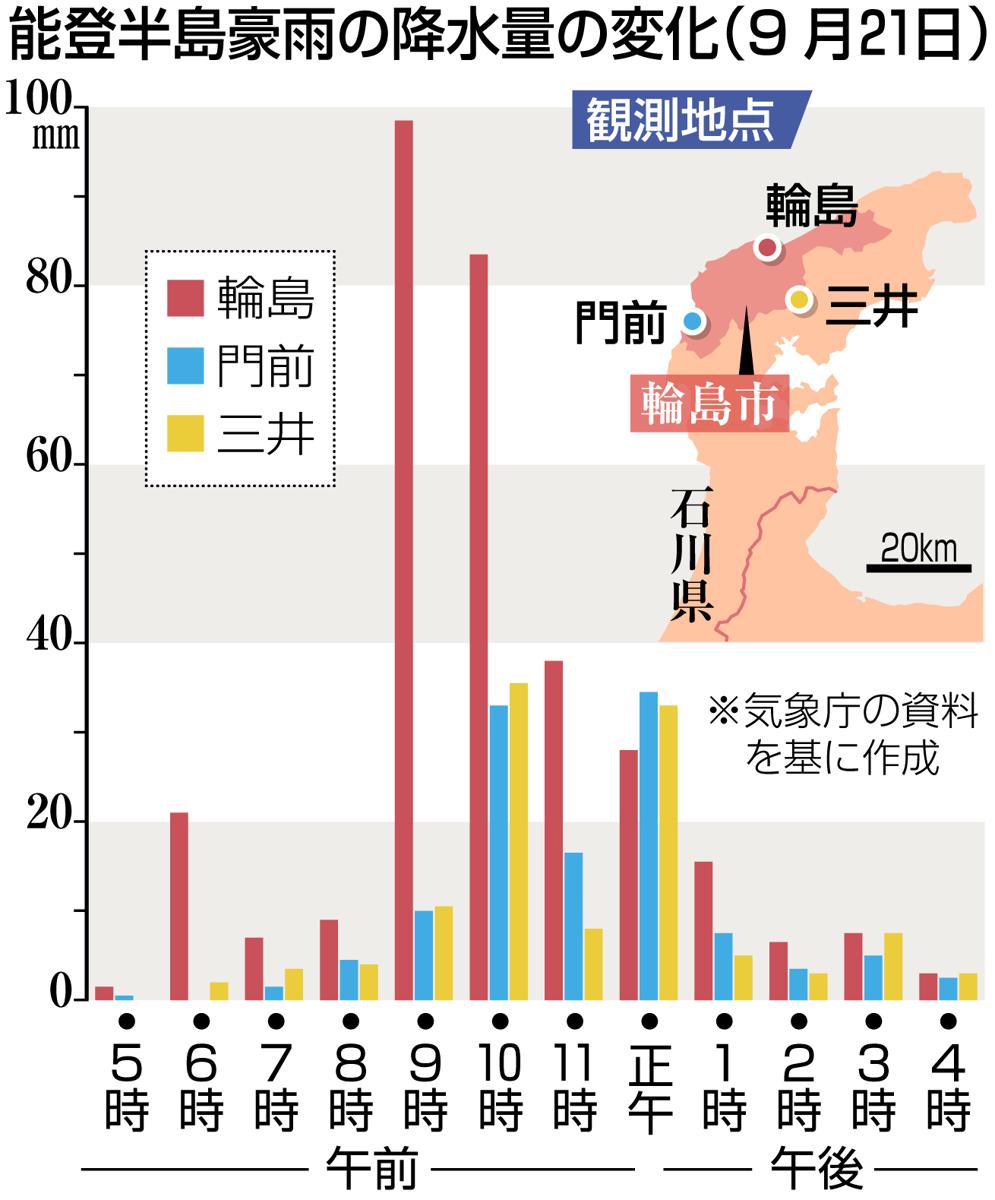

なぜ避難指示が生かされなかったのか。新潟大理学部の本田明治教授(気象学)は、同じ市内でも当日は雨量にかなりの差があったと指摘する。近年多発する線状降水帯は10キロ離れれば全く降っていないということもよくあるという。「自分の周囲は小雨だからと警戒心が薄れ、避難も遅れがちだ」として避難指示の段階で必ず行動に移すよう呼びかける。

結果として、...

残り526文字(全文:1235文字)