世界有数の豪雪地である新潟県。背丈を超える雪壁や前が見えない吹雪にため息をつきながらも、県民は知恵を絞って暮らしてきました。雪が生み出し、日々の営みの中で紡がれてきた「白の世界」を見つめる写真連載「にいがた新白景(しんはっけい)」を始めます。初回は雪景色の魚沼市を舞台に、短時間で一気に降る「ドカ雪」について考えます。

低く垂れ込める灰色の雲が強風で流され、大粒の雪がバサバサと落ちてくる。構えたカメラは白くなり、防寒着で覆ったはずの首筋や背中に入り込む。寒い。

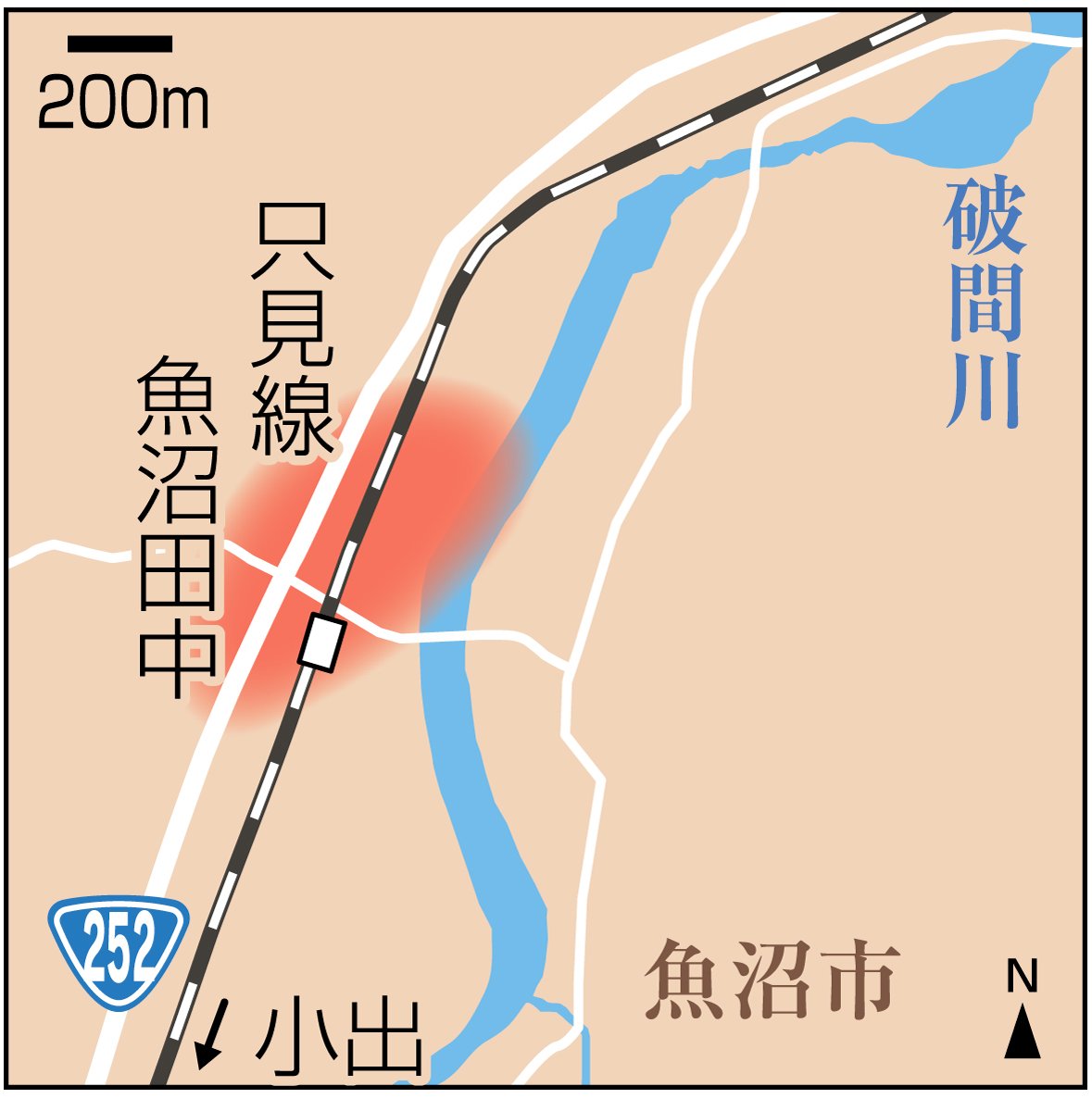

1月上旬の新潟県魚沼市。破間(あぶるま)川右岸のJR魚沼田中駅周辺は強い雪が降り、除雪車がうなりを上げていた。この日、魚沼市(守門)は2メートル近くの積雪になった。

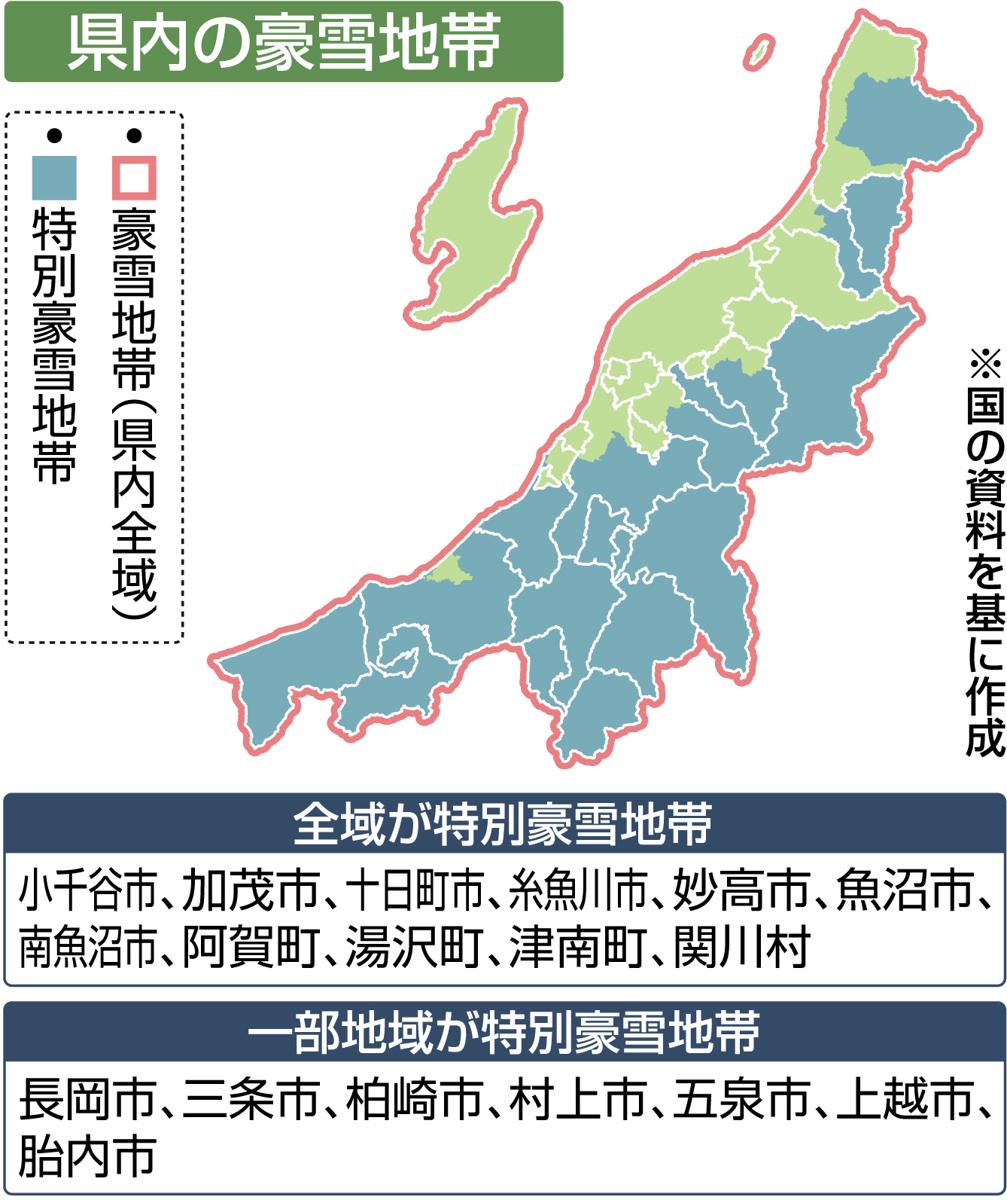

北西の季節風がもたらす湿った雲が県境の山にぶつかり多雪となる新潟県は、全域が豪雪地帯だ。さらに魚沼市を含む18市町村は、全域または一部が特別豪雪地帯に指定されている。

世界有数の豪雪地で住民は消雪パイプや雁木(がんぎ)を設け、工夫して雪と共生してきた。だが、その雪に異変が起きている。

60年にわたり、雪を研究してきた長岡市の防災科学技術研究所雪氷防災研究センター(雪氷研)によると、気温の上昇で年間降雪量自体は減少傾向にもかかわらず、局地的に短時間で一気に降る「ドカ雪」が増えている。1964年から続く雪氷研敷地内での観測では、24時間降雪量が80センチを超えたのは8回。うち半数は2010年以降に集中している。

想定を超える降雪は車の立ち往生や倒木、排雪障害を引き起こす。中村一樹センター長(56)は「湿った重い雪が集中的に降り、今までの経験が通用しない。豪雪の数日間は外出しないという意識を社会が共有すべきだ」と訴える。

変わる雪国。人も対応を迫られている。

(写真映像部・新井田悠)

❄ ❄...