本紙ふむっ子記者で、新潟市江南区の小学6年男児(11)から「宿根木の海岸にごみが多くて悲しい」という声が寄せられた。男子児童は毎年、新潟県佐渡市小木地区の祖父に会いに行き、宿根木の海岸で遊んでいるが、現地に行くとごみが散乱しているのが目に付く。なぜこれだけごみが多いのか、減らすにはどうすればいいか関係者に聞いた。(佐渡総局・手嶋理)

市生活環境課によると、佐渡の海岸のごみのほとんどが中国や韓国、ロシアなどの近隣諸国から流れ着いた漂着ごみで、島内全域で確認されるという。ペットボトルなどのプラスチック製品や、網やロープなどの漁具、中には人の背丈を超える巨大なごみもある。毎年推計300トンほどが打ち上げられている。

佐渡の海岸に漂着ごみが多いのはなぜか。市ジオパーク推進室の相田満久さん(58)が10年ほど前、2年かけ要因を調査した。

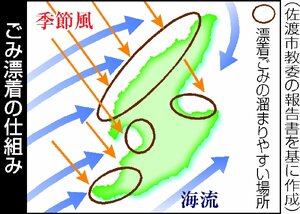

相田さんによると、四方を海に囲まれた離島という条件と、海流、季節風が関係している。南西からの対馬海流によって外国のごみが運ばれる。さらに冬から春にかけ北西からの強い季節風で、高い波が発生し、近海を漂っていたごみが海岸に打ち上げられる。季節風と海流の交わる地点に多くのごみが漂着するというわけだ=地図参照=。

離島の佐渡は日々流れ着くごみを清掃するしか対策がないのが現状のようだ。

市やボランティア団体、業者が清掃活動を行っているが、回収する量は年間で約150トン。市には、届け出ればごみ袋の支給や処分費用が免除される制度があり、生活環境課は「積極的に活用してほしい」と呼びかけている。

一方、市によると、流れ着いた漁具などを市の施設で処分すると、ごみに含まれる塩分で焼却炉が劣化する。そのため島外に輸送して処分せざるを得ず、経費が余分にかかっている。さらに、海岸のごみは汚れているため、リサイクルできないという課題もある。

島内では、海岸地域で自主的な清掃活動が行われている。高齢化などで回数や回収する量は減っているが、漂着ごみについて積極的に学んでいる小中学校もある。ことし2月に小木小4年生が、佐渡南部の沢崎海岸周辺で行った授業では、遠く東南アジアから流れ着いたごみもあり、佐渡だけで解決できる問題ではないことを児童が実感した。

相田さんは「島民は海岸のごみに慣れてしまっている面もある。佐渡のきれいな海を残していくためにも地道に清掃活動をしていくしかない」と力を込めた。