4月に開幕した大阪・関西万博も、10月13日の会期末まで残すところあと2カ月ほどとなりました。万博の正式名称は「万国博覧会」。国際博覧会条約に基づき、博覧会国際事務局(BIE)が承認した博覧会を指します。日本国内ではこれまでに5回開かれてきました。

| 開催年 | 開催地 | 名称(通称・愛称) |

|---|---|---|

| 1970年 | 大阪府 | 日本万国博覧会(大阪万博) |

| 1975~76年 | 沖縄県 | 沖縄国際海洋博覧会(沖縄海洋博) |

| 1985年 | 茨城県 | 国際科学技術博覧会(科学万博つくば’85) |

| 1990年 | 大阪府 | 国際花と緑の博覧会(花博) |

| 2005年 | 愛知県 | EXPO2005 日本国際博覧会(愛・地球博) |

残念ながら、新潟県で万博が開かれたことはありません。ただ、万博ではありませんが、「博覧会」と銘打った大規模なイベントは何度も開かれてきました。古くはなんと明治初期!新潟での開催は、優に20回を超えるそうです。

過去にはどのような博覧会が開かれたのでしょう。1989年の「ナイスふ~ど新潟’89」(食と緑の博覧会)を振り返るとともに、過去の主な博覧会について、専門家への取材と新潟日報の紙面などからまとめてみました。(デジタル報道センター・本多茜)

※新聞記事と一部の写真は、タップかクリックすると拡大できます

100万人超が来場! 跡地の一部は遊園地に

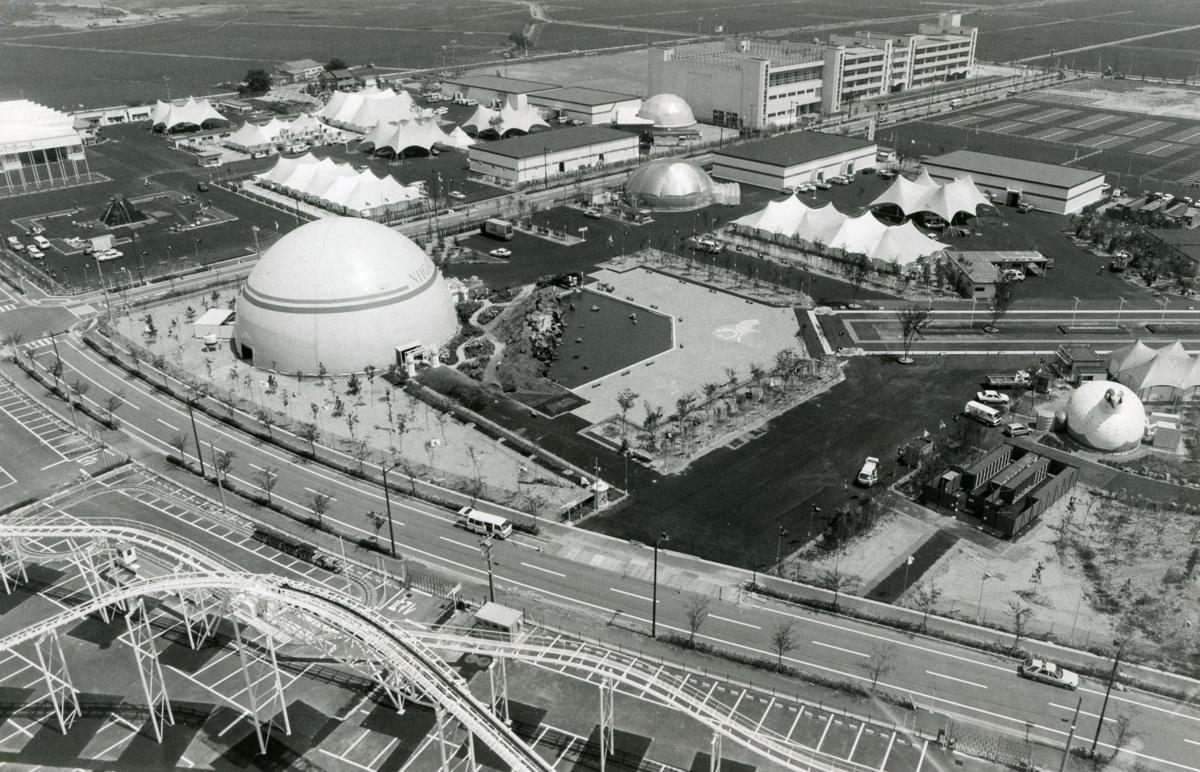

「ナイスふ~ど新潟は」1989年7月14日~9月3日、新潟市で開かれました。会場は「新潟市産業振興センター」(中央区鐘木)周辺です。沼地状態だった市有地を整地するなどし、会場が造成されました。

現在と当時の風景が比較できる写真を用意しました。下図中央の円を左右に動かしてみてください。左側が現在、右側が博覧会開催当時です。航空写真なのでぴったり同じ位置からの撮影は難しく、うまくは重なりませんが、両方の写真の右下に産業振興センターを配置しています。

現在は「新潟テルサ」がある部分(写真左下)には色鮮やかなテントなどが並んでいるのが分かります。「新潟市消防局」がある部分(写真右上)には観覧車やジェットコースターが人気を集めたプレイゾーンがありました。

ちなみに、プレイゾーンは博覧会終了後、遊園地「とやのレイクランド」として市民に親しまれました。「日本海側最大級」とうたわれた、全高65メートルの観覧車を覚えている新潟市民は、いまも多いのではないでしょうか。

公式記録などによると、ナイスふ~ど新潟は「食は新潟 豊かな緑」を国内外にアピールする狙いで開催されました。

地方博がブームだった時期でもあり、「食と緑の博覧会」と銘打たれた同じ趣旨の博覧会は、同時期に新潟を含め、岡山、岐阜など合わせて8県で開かれています。

新潟の会場は三つのゾーンで構成されました。アトラクションが魅力の「プレイゾーン」、新潟の食の歴史と未来を立体映像ショーなどで紹介する「テーマゾーン」、県内外の企業が自社の最新技術などを展示する「企業ゾーン」です。17のパビリオン(展示館)には連日多くの人が訪れました。

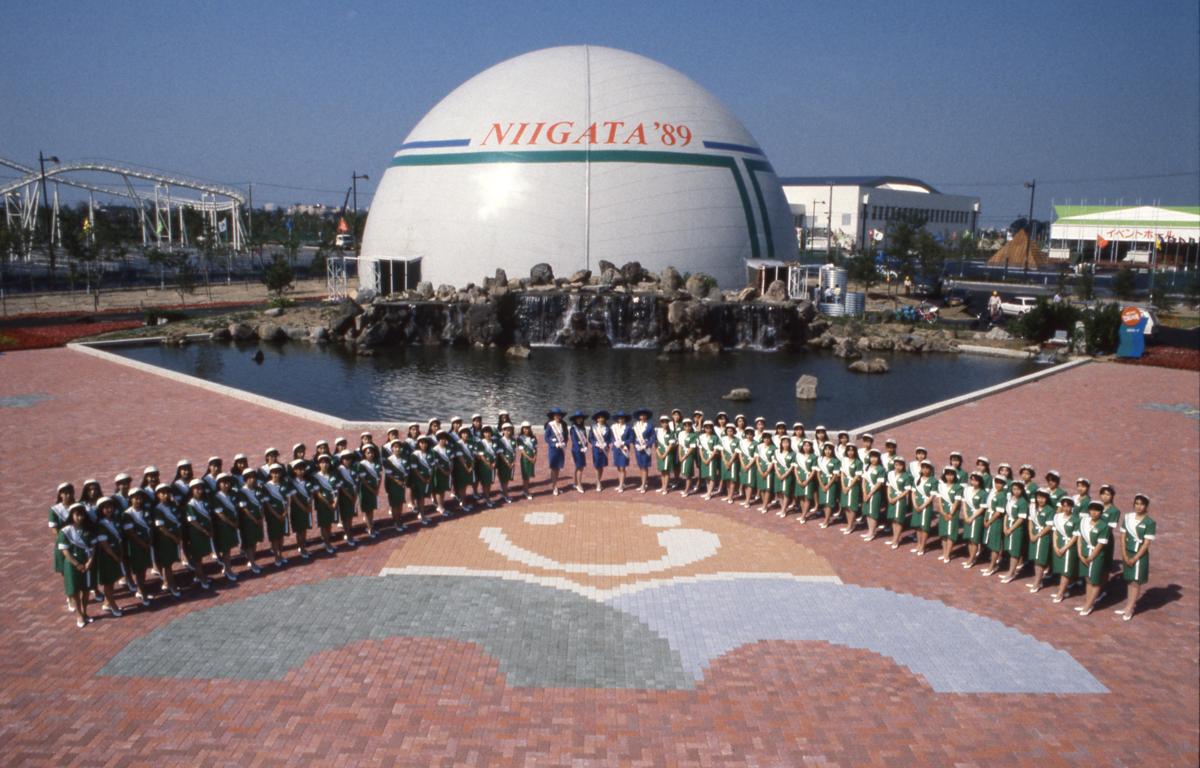

会場では、博覧会のPRを担う「ミスふ~ど」5人が活躍しました。

その一人で、後に地元テレビ局のアナウンサーになった小川菜穂子さんに、当時の雰囲気を聞きました。

当時、新潟大学の学生だった小川さん。家計の足しにとアルバイトに力を入れていたこともあり、「とっても日給が高かった」というミスふ~どの選考に応募したところ、見事に選ばれたのでした。

開催期間の1年ほど前からキャラバン隊として県内外を回り、開幕当日はゲートで来場者を出迎えました。多くの人々が我先にと入場する様子は、今も目に焼き付いているそうです。

小川さんが印象に残っているパビリオンは、ナイスふ~ど新潟のシンボル的なパビリオンでもあった「水と緑の映像館」です。

「目の前にばーっと美しい景色の映像が広がって、ハイテクな技術を実感することができた。『これが博覧会なんだ』と圧倒されました」と、当時の写真を見返しながら懐かしそうに振り返ります。

企業が自社の最新鋭の技術を紹介し、来場者に体験してもらうパビリオンはおしなべて人気が高かったようです。

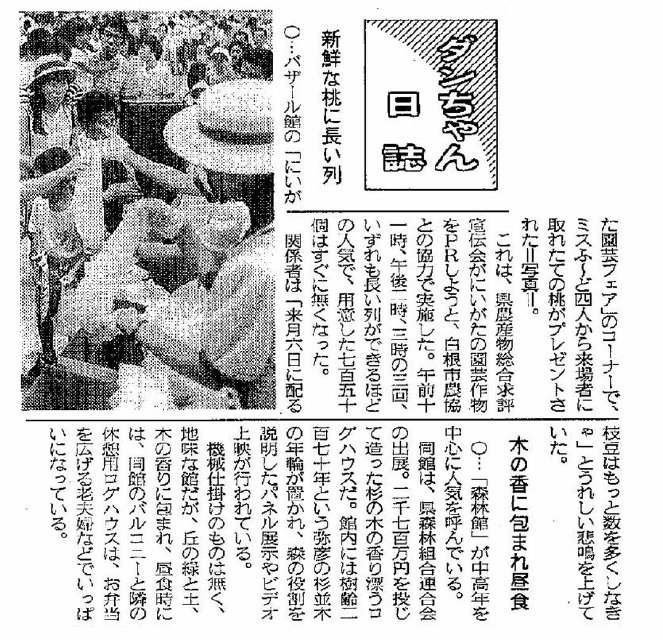

パビリオンだけでなく、会場では芸能人のショーやパントマイムなど、連日さまざまなイベントが開かれました。中でも、新潟県産の食をPRするため、来場者に無料で果物やおにぎりを配布する際には、毎回長蛇の列ができたといいます。

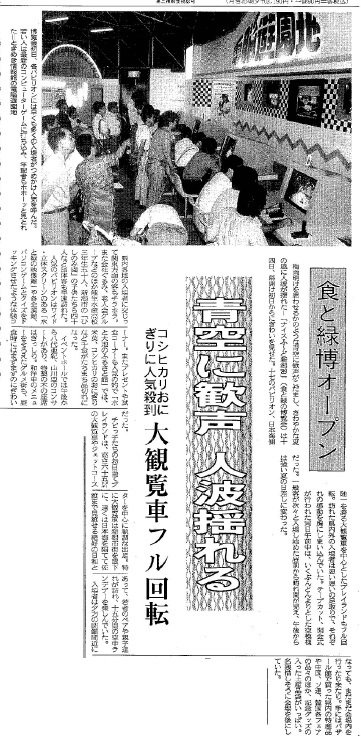

52日間の会期での入場者は102万人に上りました。閉幕を報じた9月4日の新潟日報の紙面では「コシヒカリ、ナンバンエビなど全国に誇る食王国新潟での博覧会は、全国各地で開かれた『食と緑』博のなかで最も大規模。『一級品の博覧会との評価もきかれた」と紹介しています。

ちなみに、ミスふ~どを務めた小川さんは、ナイスふ~どの終了後、写真フィルムの現像サービスなどを行う企業でアルバイトを始めました。しばらくは博覧会会場を撮影した写真が持ち込まれる機会が多く、自分自身が写っている写真もよく目にしたそうです。

「『市民のみなさんにとって、とても大きなイベントで、そこに自分が関わったんだ』と、あらためて実感がわいてきたのを覚えています」と振り返ってくれました。

新潟の博覧会の歴史

國學院大・山本哲也教授に聞く

2024年3月まで県立歴史博物館(長岡市)の研究員を務め、新潟県で開かれた博覧会に詳しい國學院大の山本哲也教授(博物館学)に聞きました。

◆交通や運輸との関わり深く

ー博覧会の成り立ちを教えてください。

博覧会と銘打った日本での最初のイベントは、1871(明治4)年に開かれた「京都博覧会」です。明治維新の遷都で沈滞した京都を盛り上げようという狙いで、豪商が中心となって開きました。

ーそもそも、博覧会とは。

明確な定義はありません。県内外から展示品などを集め、集客も図り、その時代の産業や文化を広く紹介するような目的のものが「博覧会」ととらえられます。ただ、実際には万博のようにルールがあるわけではなく、デパートで開かれる物産展や「~フェア」のような企画に「博覧会」という名称がつけられたケースもあります。小規模なものも含め、これまでに20以上の博覧会が新潟で開かれたと考えています。

明治から戦前にかけては類似するイベントに「共進会」というものがありました。産業振興の目的で、物産品の販売促進が狙いでした。「博覧会」と「共進会」の違いを一言で表すと、博覧会は「継承」、共進会は「消費」と言えると考えています。

ー新潟で最初に開かれた博覧会は。...