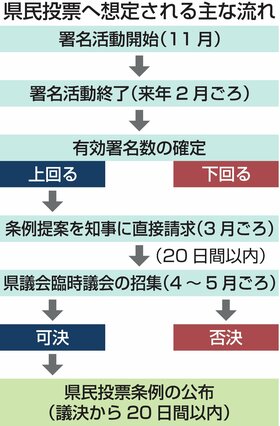

東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」したが、安全対策を施している最中で、再稼働していない。 再稼働東京電力福島第1原発事故を踏まえ、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。の是非を問う県民投票の実現を目指す市民団体が、県民投票条例の制定を新潟県の花角英世知事に直接請求するため11月に署名活動を始める。県に対し国が同原発再稼働に同意するよう圧力を強める中、団体関係者には、花角知事が再稼働是非の判断を下す前に県民投票を実施したいとの思いがある。同様の署名活動は2012年にも行われ、有効署名数に達し県民投票の条例案が県議会に提出されたが否決された。そのため今回は県議会への働きかけを強める方針だ。(報道部・天谷友紀)

市民団体は、脱原発の立場で活動する市民らでつくる「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」。2022年の県知事選に出馬した片桐奈保美氏らが世話人を務める。

柏崎刈羽原発を巡っては国が県、柏崎市、刈羽村に再稼働への同意を要請している。ただ花角知事は判断材料が出そろっていないとして回答を保留している。

原子力規制委員会原発推進を担う経済産業省から安全規制の役割を分離させ、原子力規制に関する業務を一元化した組織。東京電力福島第1原発事故を受けて発足した。国家行政組織法3条に基づき、人事や予算を独自に執行できて独立性が高い「三条委員会」として環境省の外局に位置付けられる。衆参両院の同意を得て首相が任命する委員長と委員4人で構成する。は原発事故時の住民避難の基本方針「原子力災害対策指針」で定める屋内退避原発の事故などにより、放射性物質が放出されている中で避難行動を取ることで被ばくすることを避けるため、自宅など屋内施設にとどまること。国は原発からおおむね半径5~30キロ圏に住む人は、放射性物質が放出された場合は「屋内退避」するとしている。屋内退避中は戸締まりや換気設備を止めることなどが必要となり、数日間継続することも想定されている。の運用見直しについて、2025年3月までに結論を取りまとめる方針を示している。

政府は同原発再稼働に向け、花角知事が要望した避難道路などを国負担で整備する方針を決めており、新年度予算で具体的事業が公になるとの見方もある。

こうした事情などを背景に、決める会は直接請求の時期を2025年春ごろと設定した。請求代表者の一人、近藤正道元参院議員は「来年の春以降、知事はいつでも再稼働の是非の判断ができる。今動くしかない」と説明。投票結果を花角知事の判断材料にしてもらいたい考えで、「県民の意思はこうなんだとしっかり示したい。むしろ知事を応援するような意識だ」と語る。

▽否決の可能性も、県議に強まる“不信感”

ただ県民投票条例の制定を巡っては懸念も多い...