長期企画「碧のシグナル」の第4シリーズ「寺泊で生きていく」は長岡市寺泊地域に密着します。漁師の魅力と苦労とは、人口減少が進む中でどのようにまちづくりを進めていくのか。地域の人たちの思いを通して考えます。(8回続きの4)

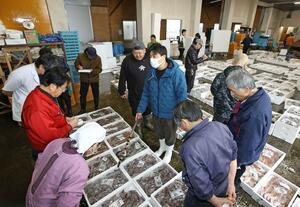

長岡市の寺泊港では午後3時半になると威勢の良い声が響く。水揚げされ、値付けされたタイやタコ、カレイ、ノドグロが競り場で次々と落とされていく。

「4000、3000」-。仲買人の輪の中で、競り人を務めるのは、寺泊漁業協同組合参事の平松要介さん(45)。朝早くから漁に出る漁師たちが、日が暮れるまで片付けや翌日の準備に励む様子を見ている。「そういう苦労を理解しているつもりだから、少しでも高く売りたい」

平松さんは寺泊漁協の競りに来る仲買人に新潟市や長岡市の競りの状況を聞くことがある。どんな値段で取引されているか、どういうサイズが扱われているか。こうした情報を基に、漁師に「これは出さない方がいいかも」「この魚を狙うといいよ」と伝える。

漁協とは、漁師ら組合員で組織し、運営する協同組合だ。漁協の職員は競りを取り仕切るほか、さまざまな面で漁師の生活を支える。寺泊漁協では、漁師の収入を上げようと10年前、石川県七尾市に、魚の鮮度を保てる「神経締め」を学びに行った。独自ブランドの「寺神(てらしん)」として売り出す。

■ ■

「漁協があるから自分たちは魚を取ることに専念できる」。寺泊漁協組合長の青木仁夫さん(72)は漁協の意義について語る。

漁業を行う上で農林水産相や都道府県知事に許可を得る「漁業権の管理」のほか、船や漁具をそろえる資金を低金利で貸し出す「信用」、事故の際の保険の紹介。寺神のような「販売事業」、資材を購入する「購買事業」もある。

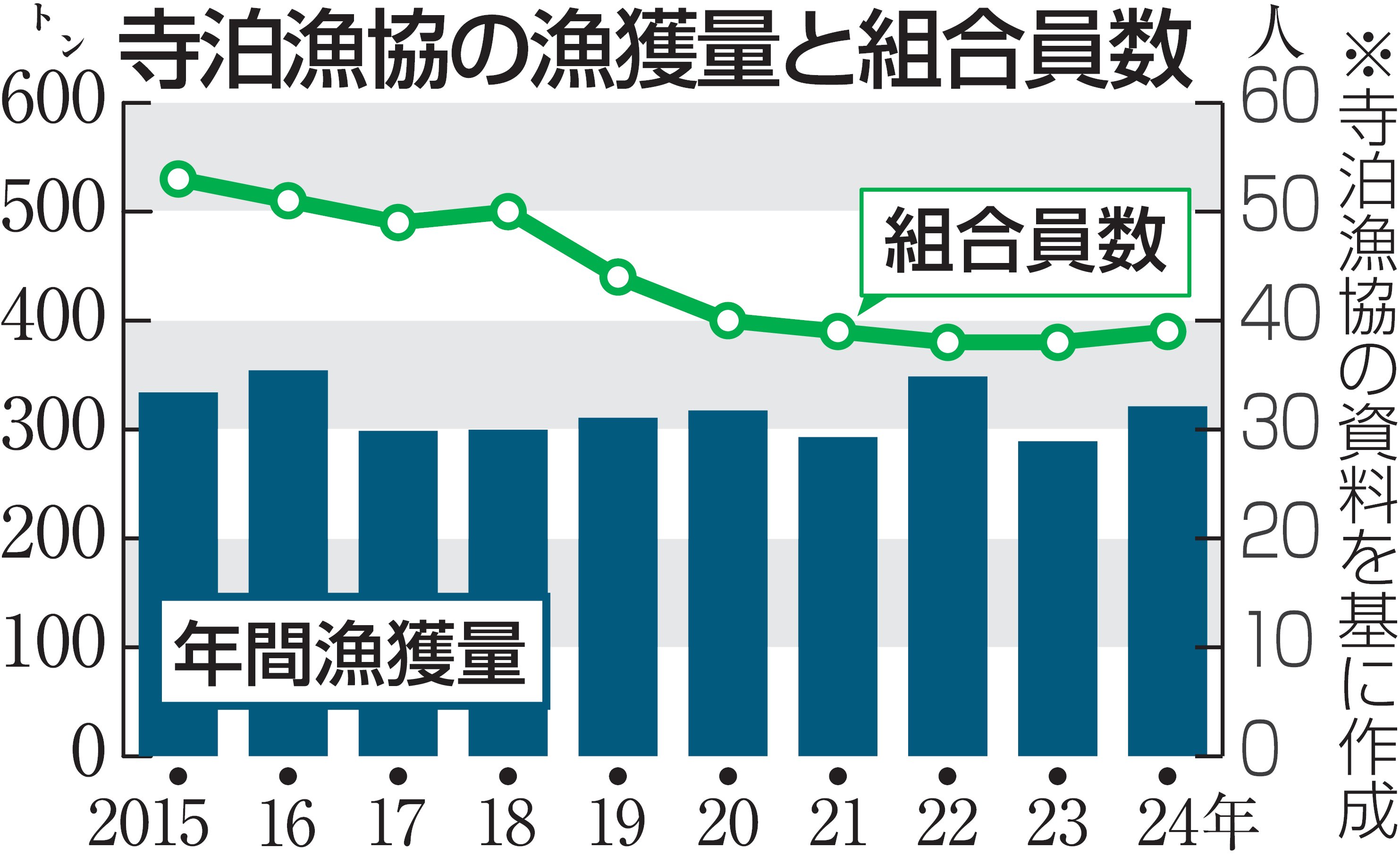

こうした役割を担う漁協を維持するには...