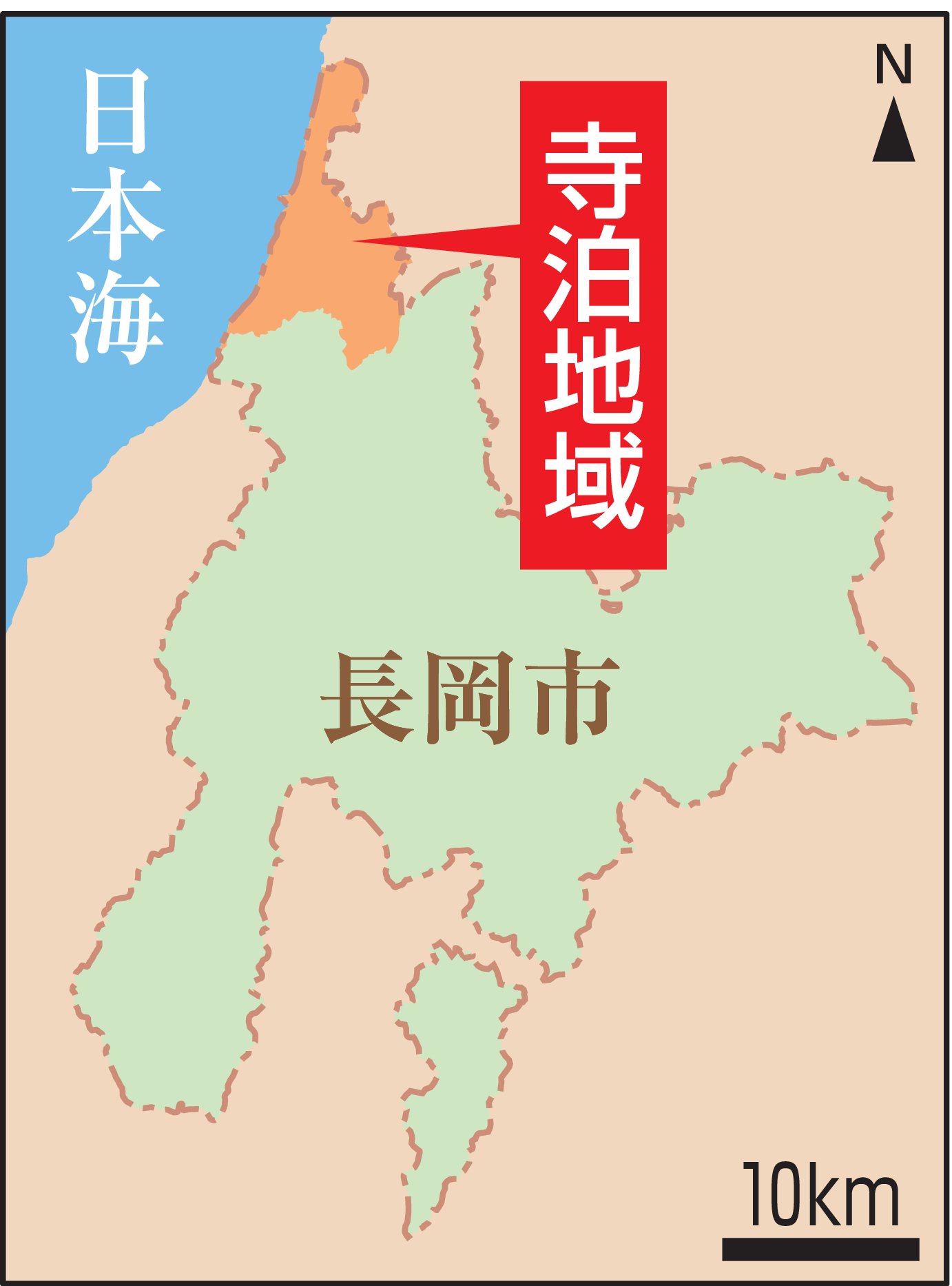

長期企画「碧のシグナル」の第4シリーズ「寺泊で生きていく」は長岡市寺泊地域に密着します。漁師の魅力と苦労とは、人口減少が進む中でどのようにまちづくりを進めていくのか。地域の人たちの思いを通して考えます。(8回続きの1)

「これマダラですー。ギスも次行くよ」。2月末、長岡市の寺泊港に戻った「春日丸」(9・7トン)から、底引きより少し網目の大きな「吾智(ごち)網漁」で取った魚が次々と港に揚げられていく。威勢のいい声を上げ、水揚げを仕切るのは黛(まゆずみ)隼樹(としき)さん(27)。しけが続き、この日は2週間ぶりの漁だった。「ノドグロ、カレイも入って当たりの日だった」と汗を拭った。

寺泊漁業協同組合では2015年から新規就業者育成と後継者確保に力を入れ、10年間で14人が新たに担い手となり、いまもそのうち11人が活躍する。

群馬県沼田市出身の黛さんもその一人。小さい頃から釣りが好きで、中学の時にはもう漁師になりたかった。糸魚川市の海洋高校に進学し、10年前に体験乗船で寺泊の春日丸に乗った。大漁を味わい、憧れの漁師の仕事を実感し、ひかれた。

「こんなに取れるのか。やっぱいいな」と寺泊で漁師になることを決意。春日丸の船頭、青木仁夫(のぶお)さん(72)からもらった名刺に電話すると、すぐに承諾をもらった。

いまでは後輩もでき、指導する機会が増えた。最近の関心は「いい魚をいかに高く売るか」。漁の後に競りを見学し、どのくらいの値段がつくのか、どんな売り方があるのかを学ぶ。

この日はマダラやアジ、タイなどを水槽に入れ、生きたまま持って帰ってきてみた。「どんな値段で買ってもらえるか、面白いかなと思って」とにっと笑う。ヤリイカを生かしたまま水揚げしたら1匹800円だったこともある。普段の1箱(20〜30匹)で3300円とは大きな違いだった。

「漁師になるからには船頭になりたい」。寺泊に来た当初から思いは揺るがない。「世話になった寺泊でずっとやっていくんじゃないかな」

長岡市の寺泊港に、網を手繰り寄せ、ほつれた部分を直す定置網の漁師たちの姿があった。冬は漁がなく、春に向けた地道な網直し作業が続く。

2月末、同僚と楽しそうに話しながら作業に励んでいたのは、漁師になって3年たつ星野哀夢(あいむ)さん(21)だ。「寒い中での網作業はきつい。でも漁が始まれば毎日楽しい。最高っすよ」と4月からの漁に向け、気持ちを高める。

高校卒業まで群馬県北東部の片品村に住んでいた星野さんは、釣りや海が大好きでよく新潟県を訪れていた。魚に関わる仕事がしたいと調理人を目指したが、「やっぱ、自分で取りたい」と思い、高校2年の時に漁師になることを決めた。

1年目は...