長期企画「碧(あお)のシグナル」の第5シリーズ「気候変動に挑む」は、海や大気の変化を探る研究者らに迫ります。(5回続きの1)

異常気象の要因として注目される太平洋側の「黒潮大蛇行」と同じように、日本海側を北上する対馬暖流も蛇行することがある-。これまで研究者もあまり目を向けなかった蛇行に着目するのは、海洋物理学が専門の井桁庸介さん(48)だ。国の水産資源研究所新潟庁舎(新潟市中央区)の主幹研究員を務める。

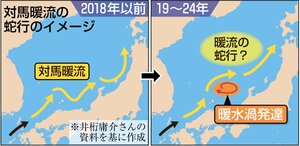

対馬暖流は東シナ海から来る黒潮が九州で分かれ、日本海側を北上する暖かい海水の流れだ。それが2019年から24年にかけ、山陰沖で北に蛇行し、新潟県沖でも18年までより沖合を流れていたと井桁さんはみる=図参照=。

井桁さんによると山陰沖の海中で19〜24年、暖かい海水の所で渦が発生。対馬暖流の蛇行と関係する可能性がある。「渦は昔から知られるが、なぜ発生するか、終わるかは分かっていない。これが分かれば予測につながる」と力を込める。

水産資源への影響も懸念する。「蛇行によって日本海の水産資源の経路の激変が起こったのではないか」とし、こういう仮説を立てた。18年までは日本沿岸を流れる対馬暖流とともに、スルメイカやマアジも沿岸部を北上。しかし、対馬暖流が沖合に蛇行したことで、スルメイカなども沖合を通るようになり、沿岸で不漁になったと見立てる。

研究に役立つのがズワイガニの資源量変化のシミュレーションだ。マアジやスルメイカも誕生直後はズワイガニと同じく泳ぐ力が低く、海流に流されやすい特徴がある。井桁さんは「暖流の蛇行と水産資源の関係を突き止めたい」と話す。

一方、太平洋側を流れる黒潮は2017年8月から実に8年近く、南に大きくせり出す大蛇行が続く。本来は千葉県の房総沖で東の方に向かっていた「黒潮続流(ぞくりゅう)」は北に移動していき、24年には青森沖にまで行った。

東北大学理学研究科准教授の杉本周作さん(44)=海洋物理学=らの研究では、23年から2年間の平均で三陸沖の海面水温が平年より6度も高く、世界最大の上昇幅だった。

黒潮続流の北進が原因で、三陸沖では漁業に深刻な影響が出ている。杉本さんは「6度高い状態は、100年後の海を見ているようなもの。この場所を研究することは、世界の温暖化対策を考える上でも重要になる」と強調した。

◆深海調査用ロボット、センサー付きブイ…海域研究に漁師協力

日本海の変化の解明には、漁師も一役買っている。

黄色い丸みを帯びた海中ロボット「しんりゅう6000」が昨年9月、漁船からロープで引っ張られて聖籠町の港を後にした。漁船を操るのは、新潟漁業協同組合南浜支部の土佐真さん(91)。遊漁船を営みながら自身も漁に出る現役の漁師だ。「エンジンを調整してゆっくりと走った。波も小さく難しくなかった」と振り返る。

内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」が運用するしんりゅうは日本で唯一、水深6000メートルでの調査が可能な自律型無人探査機(AUV)。南鳥島沖の深海でレアアースの資源調査で活用されてきた。

新潟県では、水深の浅い沿岸域でも使えるか、確かめる狙いがあった。岩船沖に向かい、水深40メートルほどの海域で、海底に埋められたパイプラインを音波で測定。事前のデータ通りに埋設されていることを確認した。

しんりゅうには、より低コストで手軽な運用法の確立という課題がある。これまで大型船で輸送し、海への投入には専用の装置を使っていたが、実証ではトラックによる輸送と漁船を活用することで簡素にした。

実証では6000メートルに潜れるロボットが、水深が浅い海域でも活躍できる道を開いた。プログラムディレクターの石井正一さん(75)=出雲崎町出身=は「相当なインパクトがある」と手応えを感じている。

石井さんらは、「岡本硝子(がらす)」(千葉県)などが開発した定点観測装置「江戸っ子1号」も組み合わせ、効率的な海洋モニタリングシステムの構築を目指している。江戸っ子は海底を鮮明に撮影でき、水産業への本格的な展開が期待される。実際に海水温上昇の影響を受ける貝類の養殖について、調査の打診もある。

新潟漁協南浜支部長の神田義信さん(77)は不漁の影響を感じており、「海の中は漁師でも見ることができない。ロボットを使って調査してもらいたい」と最新技術に期待する。

4月中旬、糸魚川市の能生漁港でカニ...