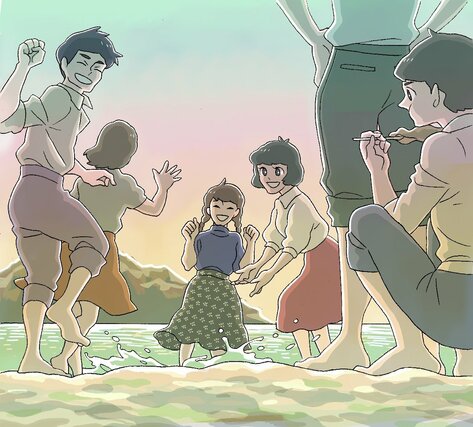

1943年初夏。新潟市西区の野上タキノさん(96)は友人たちと訪れた笹川流れ(新潟県村上市)で、寄せては返す波と戯れた。青春真っただ中の17歳。農作業の大変さや出征した兄を心配する思いからいっとき解放されていた。

曽野木村(現在の新潟市江南区)の農家に生まれた。43年ごろには兄3人が出征していた。父は体が弱く、母や姉たちと女性だけで田んぼ仕事をした。田起こしや代かきなどすべてが手作業できつい仕事だった。6月ごろ、田植えを終えると農作業を数日休むことができた。

この年は近所の同世代の男女十数人で旅行に行くことに。初めての旅行。普段は着ない洋服を準備した。「最高のおしゃれをしました」と笑みを浮かべる。

行き先は瀬波温泉(新潟県村上市)。新潟駅まで2時間ほど歩き、汽車に乗った。「旅館では家で食べたことがないごちそうを食べた」と思い返す。友人たちと過ごす夜は落ち着かず、遅くまでおしゃべりをしたり、軍歌を歌ったりした。「男性もいたけど恋愛感情はなかった」と笑う。

翌日は笹川流れに行き海辺で遊んだ。魚の串焼きも食べた。われを忘れて楽しんだ後、みんなで誓った。「戦地にいる兵隊さんたちありがとう。明日からまた農作業頑張ります」

それから2年後に終戦を迎えたが、出征していた兄のうち2人は戦死した。白木の箱だけが戻ってきた。昼間は気丈な母が夜になると仏壇の前ですすり泣く姿は忘れられない。

まれな経験もした。終戦から3年後に結婚してすぐ、夫が東京から8歳くらいの男の子を連れて帰ってきた。戦災孤児で靴磨きをしていたという。「今日から面倒を見てくれ」と夫。驚いたが、問い詰めはせず受け入れた。「どうやって生きてきたのか考えると胸がつまった」。その後に生まれた実子と同じように育てた。「立派に成長してくれた」と目を細める。

喜びと悲しみが行ったり来たりした戦中戦後だった。懐かしく振り返りながら命の尊さをかみしめた。

(報道部・小柳香葉子)

◆[あの頃の空気と今]あいまいになる前線と銃後

1941年12月8日の真珠湾攻撃で太平洋戦争が勃発したが、銃後の暮らしは当初それなりに潤いがあったという。しかし戦況が悪化するにつれ、庶民の暮らしは困窮。44年以降、本土への空襲が本格化すると、最前線と銃後の境は曖昧になった。

現代の戦争はミサイル攻撃が多用される。ウクライナではミサイルで攻撃される民間施設が相次いでいるように、戦争が始まると安全な場所は極めて少ない。

日本国内では近年、自衛目的で相手領域内のミサイル発射を阻止する敵基地攻撃能力(反撃能力)が議論されている。共同通信社の参院議員アンケートでは、今夏の当選者と非改選議員のうち51・6%が敵基地攻撃能力の保有に賛成した。