人懐っこい笑みに、「敵国」のイメージはすぐに吹き飛んだ。終戦後、当時暮らしていた直江津町(現新潟県上越市)に入った進駐軍は、小学1年だった上越市の高原重久さん(83)にとって、憧れの存在だった。

サツマイモの葉が1枚だけ入ったみそ汁で、空腹を満たしていた時代。ポケットからリンゴを取り出し、軍服でこすって丸かじりする米兵の姿がうらやましく映った。

自宅にあった写真機と米兵が持っていた缶詰を、交換したこともある。くすんだ緑色の缶を開けると、果物やチーズのような食べ物が入っていた。食料が不足していた日本とは違い、豊富な食べ物があることに驚いた。

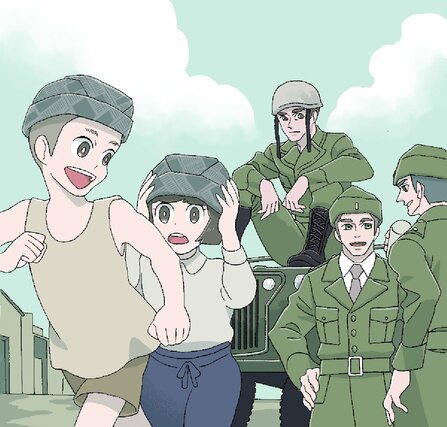

屋根の開いたジープ型の車に乗る米兵に、同級生と一緒に「くれくれ」と手を伸ばすと、チョコレートを投げてくれた。砂糖をなめるくらいしか、甘い物を口にする機会はなかった。だから、口いっぱいに広がる甘さに「おいしい」と感激した。

米兵は飲み物を飲む時には紙コップを使っていた。飲み終えると、くしゃっと丸めて捨てる様子を見て、「洗って取っておきたい」と思った。物を使い捨てできる米国の豊かさを感じた。

一方で自分の足元は、鼻緒が切れ、すり減ったげた。子ども心に国力の差を感じ、「これじゃあ、アメリカには勝てないな」と思った。

ぴしっとした軍服を着て、折り畳み帽をかぶる米兵が「とにかくかっこよかった」。新聞紙で折り畳み帽をまねて作り、よくかぶった。

車のボンネットに腰かける米兵の姿も印象に残っている。兵士といえば、隊列を組んで行進するものだと思っていたが、米兵のくだけた様子に「自由」を感じた。

もう一つ、忘れられない光景がある。自宅近くにあった直江津捕虜収容所にめがけ、米軍機から食料が入ったドラム缶をくくり付けた落下傘が落とされた。民家の屋根すれすれの米軍機が飛び去ると、ピンクや空色、黄色などの落下傘がゆらゆらとゆっくり落ちてきた。「まるで空に花が咲いたようで、きれいだった」

戦時中、空を飛ぶのは目立たない色の爆撃機だけ。空襲におびえ、図画の授業では軍艦や軍用機ばかり描くほど戦争に満ちた生活に、「心も貧しかった」。戦争が終わった安堵(あんど)感が、落下傘をより美しく見せたのだと思う。

今は、道端のプランターに咲いた花や絵画など、「きれい」と思える瞬間がいくつもある。「押さえつけられない日常」を生きられることがうれしい。

(報道部・野上愛理)

× ×

太平洋戦争の終戦からことしで77年。戦中戦後の厳しい時代の青春やおしゃれ、食べ物の思い出…。「#あちこちのすずさん」では、読者から寄せられた当時の暮らしのエピソードを紹介します。

◆[あの頃の空気と今]「国は被害を隠す」 疑いの目を

太平洋戦争中、日本人の大多数は「鬼畜米英」とすり込まれていた。「戦勝」ばかりを伝える大本営発表に国民は欺かれ続けた。敵国との国力差は目の当たりにすれば子ども心にも分かっただろうが、知らされずに破滅の道を進んだ。

敗戦から77年となる今、ロシアがウクライナに侵攻している。ウクライナのショッピングセンターがミサイルで攻撃され、多くの民間人が犠牲になった。一方、ロシアは「兵器格納庫を攻撃した」「ショッピングセンターの火災は格納庫の爆発が引火したもの」と主張する。

今年5月に亡くなった東京大空襲・戦災資料センター名誉館長の早乙女勝元さんが昨年インタビューで答えていた。「国は被害を隠す。政府が言うことは一度は疑ってみること」だと。