「配給ってうれしいことじゃなかったんだ」。新発田市の小学5年山田翔聖(とあ)さん(10)が曽祖母の石井スミさん(94)から太平洋戦争中のつらい思い出を聞いて驚きの声を上げた。スミさんは目を細め「品不足で何にもなかったんだよ」と優しく語り掛けた。

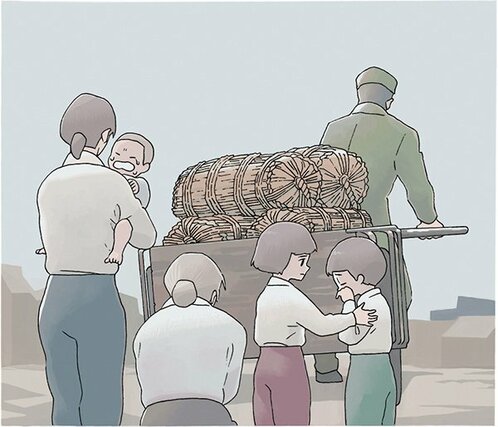

スミさんは本田村(現新発田市月岡)の出身。翔聖さんと同じ年の頃に日中戦争が始まり10代のほとんどが戦時下だった。国に米を提供する「供出」の影響で家に残る食糧はわずかだった。「戦地の兵隊さんに送ったんだ」。翔聖さんはうなずきながら聞いた。

今でもスミさんの脳裏に焼き付いた光景がある。「米の収穫量が少ない人は本当に切なかった。泣いていたお母さんを見たよ」。夫が戦地に出征した近所の女性だった。働き手が減った上、食べ盛りの子どもを育てなければならずつらそうだった。

翔聖さんが戦時中の出来事に関心を持ったのは、国語の授業で戦争を題材にした物語を読んだことなどがきっかけだ。物語にあった「配給」について聞いた。

「集落のみんなで分けたよ。魚はぐったぐたなの」とスミさん。生きが悪い魚でも喜んで食べたという。「下着も配給。シャツにパンツにいろいろ混ざっていた」と言い、必要な時でも自分に合った品物は手に入らなかった。古着で下着を手作りしたこともあった。

翔聖さんは「配給って限られた物しかなくてうれしい気持ちだけではなかったのか」と理解を深めた。「物がないからお金なんて紙くずと同じだった」とスミさんは顔をしかめた。

「学校ではどんな勉強をしたのかな」と翔聖さん。スミさんは小学校を卒業後、農業の傍ら勉強を学ぶ青年学校に通っていた。勉強もしたが、印象に残っているのは竹やり訓練をしたことだった。翔聖さんは「普段は優しいひいおばあちゃんがそんなことをしていたなんて」と驚いた。

「日本は戦争に勝つ」と信じていたスミさん。終戦の日は「気が抜けた」と言う。進駐してきたアメリカ軍にさらわれるかもしれないからスミさんを「隠そう」という話も出た。

翔聖さんは「今は仲の良いアメリカなのに、さらわれるかもしれないと思った人たちがいたことにびっくりした」と言う。「戦争に勝つと信じていろいろなことを我慢してきたのそれが叶わなかった時の気持ちは悲しく、悔しかったのかな。そして、その後のことを考えると怖かったのかな」と当時のスミさんに思いをはせた。

友達に伝えていく 翔聖さん

私は、ひいおばあちゃんが戦争当時どんな生活を送っていたのか、当時の遊びや学校でどんなことを勉強したのかを学ぶため、ひいおばあちゃんに取材を行いました。そこで、ひいおばあちゃんは「農家だったけれど、コメを兵隊さんに送るため自分たちの作ったコメも腹いっぱい食べることができなかった」「昔は遊び道具がないからなわとびやおにごっこなど道具のいらない遊びをした。男の子は山でいろいろな花を食べた」と話していました。

これらの話のなかで、一番印象に残ったのは、「今はお金を払えば何でも買うことができるけれど、当時は、それがあたりまえのことではなかったということ」です。昔はお金があっても品不足で物を手に入れることができなかったそうです。「お金は紙くずと同じだったよ」という言葉が強く心に残りました。

私は、日に日に薄れていくこの戦争の話をこれから、学校などのともだちや、未来の子どもたちに受け継いでいきたいです。

新潟日報 2021/07/18