新潟のうまい酒と肴(さかな)を求めてふら~り、ふらり。酒席で人生の多くを学んだ新潟日報社の森沢真理・特別論説編集委員が、酒や肴、酒にまつわる出会いをつづるコラムです。にゃんこの「おかみ」もご一緒に!

× ×

新潟市や村上市などの郷土料理として知られるのが「鮭の焼き漬け」だ。秋に捕れる生鮭を焼き、しょうゆだれに漬ける。これをパンに挟んで食していたのが新潟市出身の無頼派作家、坂口安吾(1906〜55)である。

随筆「わが工夫せるオジヤ」で紹介している。自己流オジヤの話がメインなのだが、こちらは失礼ながらあまりうまそうではない。安吾が「かたい御飯」をやめ、「もっぱらオジヤ。まれに、パン、ソバ、ウドン」を食すようになったのは、酒の飲み過ぎで「黒い血をはいた」からだった。

「堕落論」などで流行作家に躍り出た安吾は原稿の注文に応えるため、当時、禁止されていなかったヒロポン(覚醒剤)の力を借り、睡眠時間を削って執筆した。仕事が終わると、睡眠薬代わりに強い酒をあおった。体を壊すのも無理はない。

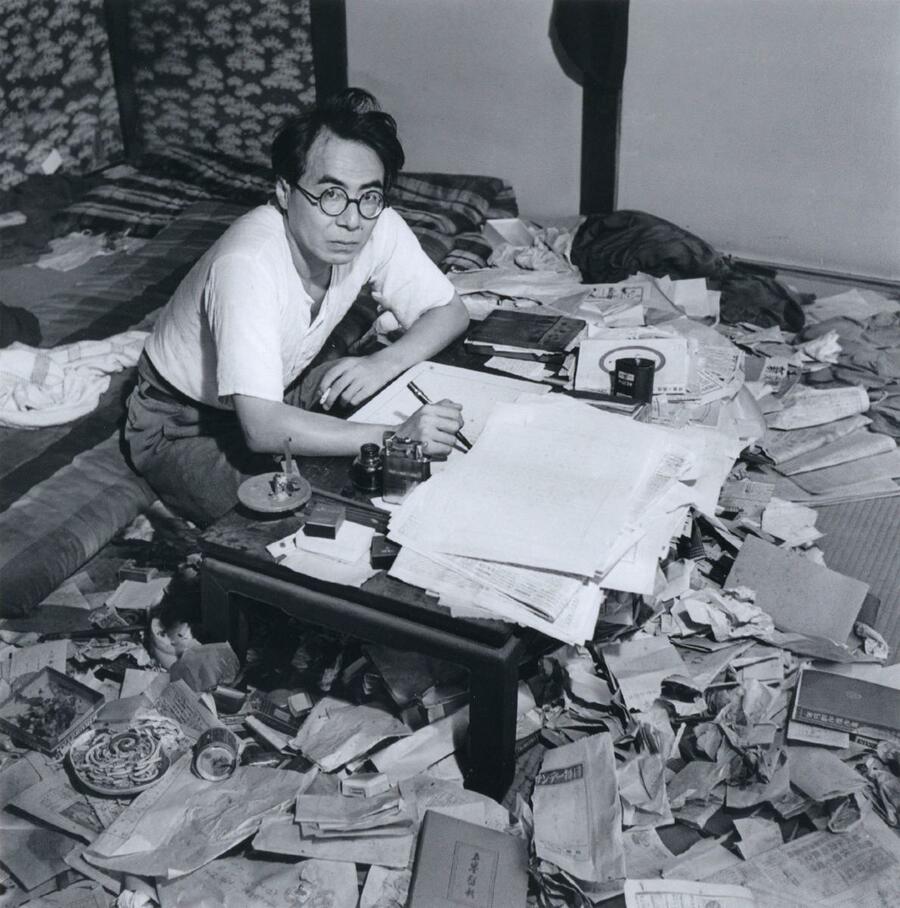

1947年、東京・蒲田の書斎で机に向かう坂口安吾。散らかった部屋が印象的だ=撮影・林忠彦(資料提供・新潟市 安吾風の館)

鮭の焼き漬けサンドは、どんな味わいなのか。先の随筆によれば、カラシは不要で「魚肉とバターが舌の上で混合する味がよろしいのである」。そうつづる安吾は、何だか得意そうだ。

鮭の焼き漬けは「主として子供の冬の弁当のオカズ」だった。雪の降る朝、安吾の母や姉がせっせと詰めてくれたのだろう。慣れ親しんだ故郷の食で、安吾は自らの身を養ったのだ。

休日の朝。焼き漬けサンドを作ってみた。新潟市中央区の護国神社脇に立つ安吾の文学碑を訪ね、空の下で食べたらうまいだろう。

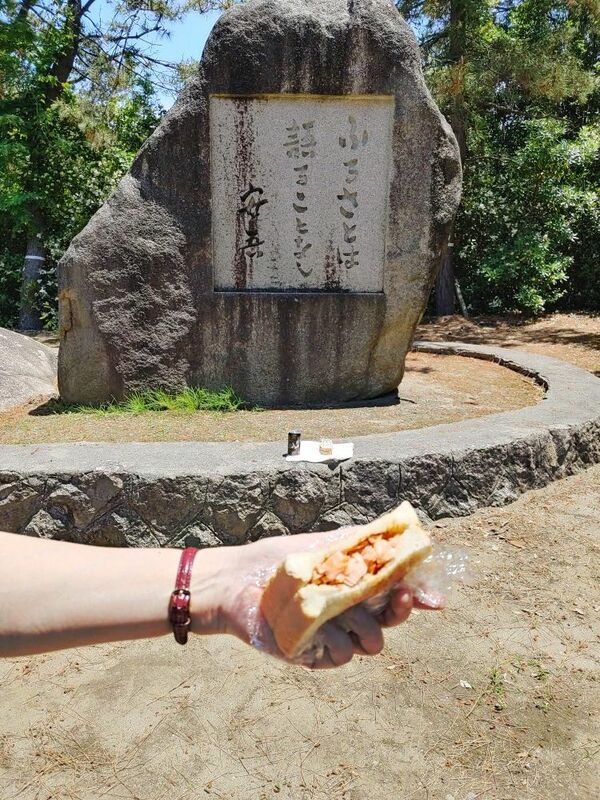

安吾の文学碑は、おにぎり形の巨石。護国神社から散歩してきた。ここで鮭の焼き漬けサンドを食すと格別=新潟市中央区

飲み物は何にしよう。安吾は別の随筆「酒のあとさき」で日本酒もビールも味は嫌い、「気持ちよく飲めるのは高級のコニャックとウヰスキーだけ」と書いている。ただ、血を吐いて静養した後は、晩酌は日本酒に黒ビール程度にしている。

スーパーで黒ビール缶を買って出掛けた。松林に囲まれた一角に、文学碑はあった。「ふるさとは語ることなし」。バタートーストにほんのりしょうゆ味の鮭、黒ビールはなかなかいい組み合わせだ。空が青い。

鮭は不思議な生き物だ。海で大半の生を過ごし、産卵の時に古里の川に帰ってくる。安吾は群馬県桐生市に住んでいた時、48歳の若さで亡くなった。もっと長生きをしたなら、新潟に戻って来たのではないか。10月20日は、安吾の116回目の誕生日である。

× ×

◇参考文献 坂口安吾全集(筑摩書房)、安藤宏、大原祐治、十重田裕一編集代表「坂口安吾大事典」(勉誠出版)ほか

◆安吾愛飲の「越の露」、今もファンが酌み交わす

安吾の絵と文章をラベルに使った日本酒がある。上越市の新潟第一酒造が造る「越の露」だ。かつては旧松之山町(現在は十日町市松之山)にあった酒蔵で造られ、安吾が愛飲したことで知られる。安吾ファンがゆかりのイベントで酌み交わす酒だ。

越の露の醸造元だった村山家には、安吾の叔母と姉が嫁いでおり、安吾はしばしば村山家を訪れた。松之山を舞台にした「黒谷村」などの小説もある。随筆「新潟の酒」には、尾崎士郎ら作家仲間に越の露を紹介した逸話が出て来る。

「越の白鳥」を主銘柄とする新潟第一酒造は1963年、越の露酒造など地域の酒蔵が合併して誕生した。安吾のおいで元松之山町長の故・村山政光氏が初代社長を務めたこともあり、越の露を受け継いだ。

「安吾ラベル」が付いた「越の露」の一升瓶を持つ武田良則社長=上越市浦川原区

「酒米、仕込みの水とも松之山産で、販売も主に松之山の酒店。文字通り、松之山の地酒なんです」。社長の武田良則さん(52)が言う。97年には安吾の小説「白痴」の映画制作に協力する形で「安吾ラベル」の辛口本醸造が造られた。2018年には、純米吟醸が加わった。純米吟醸のラベルは、「越の露、露ばかりのむ奴はなし」という文に、酒だるの絵だ。

ラベルの元になったのは、十日町市松之山の大棟山美術博物館(元は村山家の旧居と庭)に残る詩画集「小菊荘画譜」。1932年、安吾が鎌倉で静養していためいを見舞った際、村山家の人々と酒を飲みながら、寄せ書きした。神経を鎮めるためにあおるのと違って、楽しい酒であったことは間違いない。

「安吾の会」世話人代表の斎藤正行さん(73)=新潟市=は、新潟市と松之山でそれぞれ、安吾を顕彰する会の活動が始まった87年から、越の露を飲み続けてきた。「安吾が飲んでいたものより、今の方がずっと高級な感じ」と笑う。

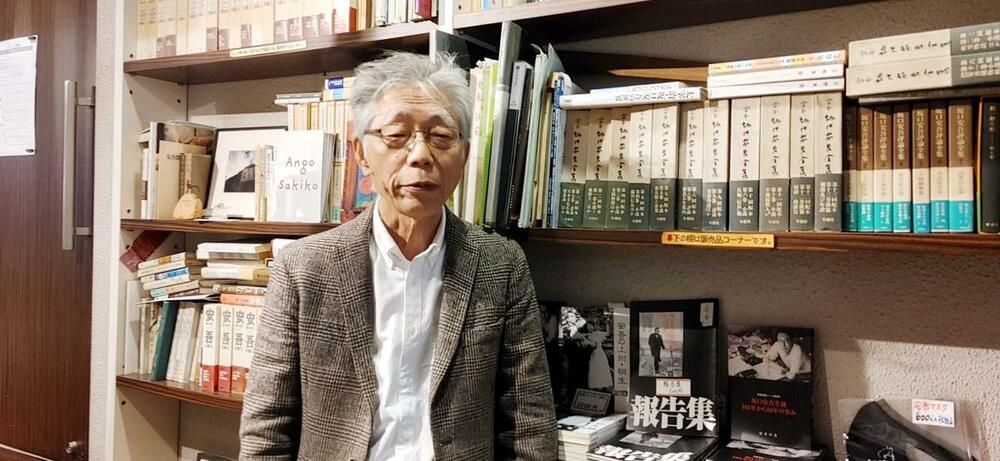

「安吾の酒」について語る斎藤正行さん。安吾の会事務局は市民映画館シネ・ウインドの中にある。安吾のコーナーがあり、作品世界の一端に触れることができる=新潟市中央区のシネ・ウインド

「人間は普通に暮らしていても、はみ出てしまう部分がある。そんな時、酒を飲んで自由にものを言える場が必要になる。安吾の会は、そうした空間になっているんじゃないかな」

◆[ほろよいレシピ]シンプルなれどうまい 粗くほぐせば、なおよし

焼いてたれに漬けた鮭

材料(2人分) 生の鮭2切れ、厚めに切ったトースト用のパン4切れ、鮭の漬けだれ(酒、みりん、しょうゆ各大さじ2)

(1)鮭を焼く。

(2)たれを作る。酒とみりんを熱してアルコール分を飛ばし、しょうゆを加える。鮭を入れて漬け、一晩置く(市販の焼き漬けでもOK)

(3)パンをきつね色に焼きバターを塗る。ほぐした鮭を挟む。

鮭の焼き漬けサンドイッチ。身は粗めにほぐすとうまい

【おまけ】鮭を漬けた後のたれが余ったので、シメジとピーマンを焼いて漬けたら1品できた。好みで七味を振ってもいい。

シメジとピーマンの焼き浸し

◆[酒のアテにこぼれ話]

新潟日報と深い関わり、3通の手紙から安吾の「風」を堪能

坂口安吾と新潟日報社は実は深い関わりがある。坂口家は本紙の最も古い前身、新潟新聞社を経営していた。長兄の献吉は新潟日報社の第2代社長として、第2次世界大戦の敗戦を迎えている。

戦時下の新聞統合「1県1紙」策により、地方紙の統廃合が進み、1942(昭和17)年11月1日、新潟日報が誕生した。

敗戦直後の45年9月、東京にいた安吾は献吉に3通の手紙を書く。「あなた(献吉)自身、戦時中は軍の一カイライ的指導者でありましたが(略)今はできるだけ完全に之(これ)を脱却、積極的に新日本建設に向(むか)わるべきで、転向を怖(おそ)れず(略)新発足せらるべしと思います」(9月18日付)

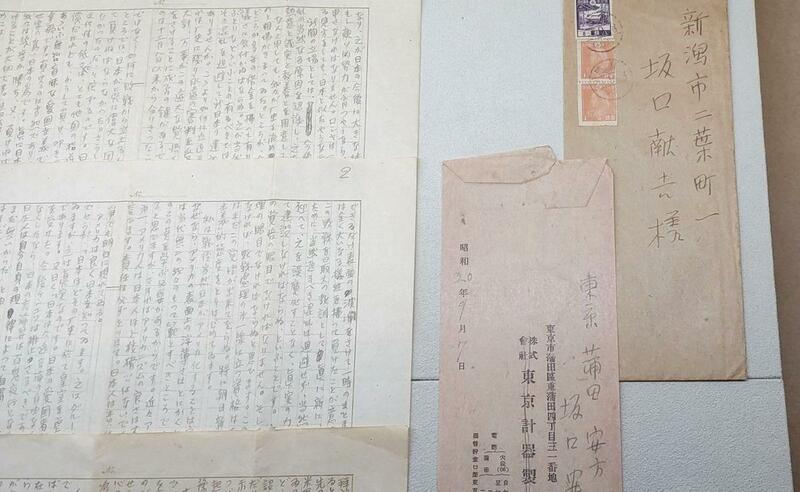

1945年9月、坂口安吾が長兄の献吉に宛てた「3通の手紙」の一部=新潟市中央区のにいがた文化の記憶館

安吾の評論「堕落論」にも通じる思想だ。安吾は「地方文化の確立」のために雑誌の創刊を提案し、献吉は同年12月、「月刊にひがた」(46年1月号)を創刊した。

3通の手紙は、新潟日報社が所蔵している。11月1日の創刊記念日に向け、新潟日報メディアシップ5階にあるにいがた文化の記憶館で11月3日まで公開中。新潟市中央区の「安吾風の館」と合わせて見学すると、安吾の世界を堪能できそうだ。

安吾の文学碑から歩いて浜辺へ。安吾も日本海に沈む夕日を何回も見たはずだ=新潟市中央区

◆[お買い物・見学info]

◎新潟第一酒造 上越市浦川原区横川660、電話025(599)2236、越の露は720ミリリットルで辛口本醸造1100円、純米吟醸2200円

◎大棟山美術博物館 十日町市松之山1222、電話025(596)2051、金・土・日曜・祝日営業(年内営業は11月6日まで、冬季は休館)、大人500円

◎にいがた文化の記憶館 新潟市中央区万代3の1の1、電話025(250)7171、月曜休館、入館料一般500円

◎安吾風の館 新潟市中央区西大畑町5927の9、電話025(222)3062、月・火曜休館、無料

× ×

「還暦記者の新潟ほろ酔いコラム」(略称・新潟かんほろ)は原則第2、第4金曜にアップ。次回は「男と女と月見ラーメン」の予定です。

▽noteはコチラ(外部サイト)

https://note.com/kanhoro

▽「さけ」は「酒」だけにあらず!

新潟で働きたい若者を応援する、「酒」ならぬ「にいがた鮭プロジェクト」はこちらから。