新潟のうまい酒と肴(さかな)を求めてふら~り、ふらり。酒席で人生の多くを学んだ新潟日報社の森沢真理・特別論説編集委員が、酒や肴、酒にまつわる出会いをつづるコラムです。にゃんこの「おかみ」もご一緒に!

× ×

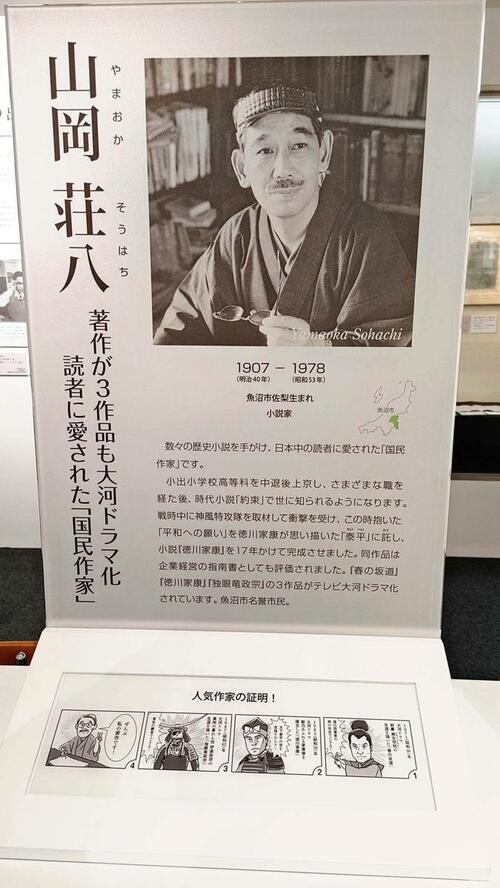

今年のNHK大河ドラマは松本潤がナイーブな徳川家康を演じる「どうする家康」。家康が主役の「大河」といえば、40年前の1983年に放映された「徳川家康」が思い出される。原作となる同タイトルの長編小説全26巻を書いたのが、新潟県魚沼市(旧小出町)出身の作家、山岡荘八(やまおか・そうはち 1907〜78年)だ。家康のほかに「独眼竜正宗」「春の坂道」と、計3本もの大河ドラマの原作を書いた。その山岡が生涯、愛してやまなかったのが古里の酒、緑川である。

久々に晴れた一日。魚野川の流れは、深い青色を宿していた。その川のほとりに、緑川酒造本社はある。

「山岡さんはうちのお酒が好きで、よく買いに来てくれたと聞いています。緑川について書かれた文章も残っていますよ」

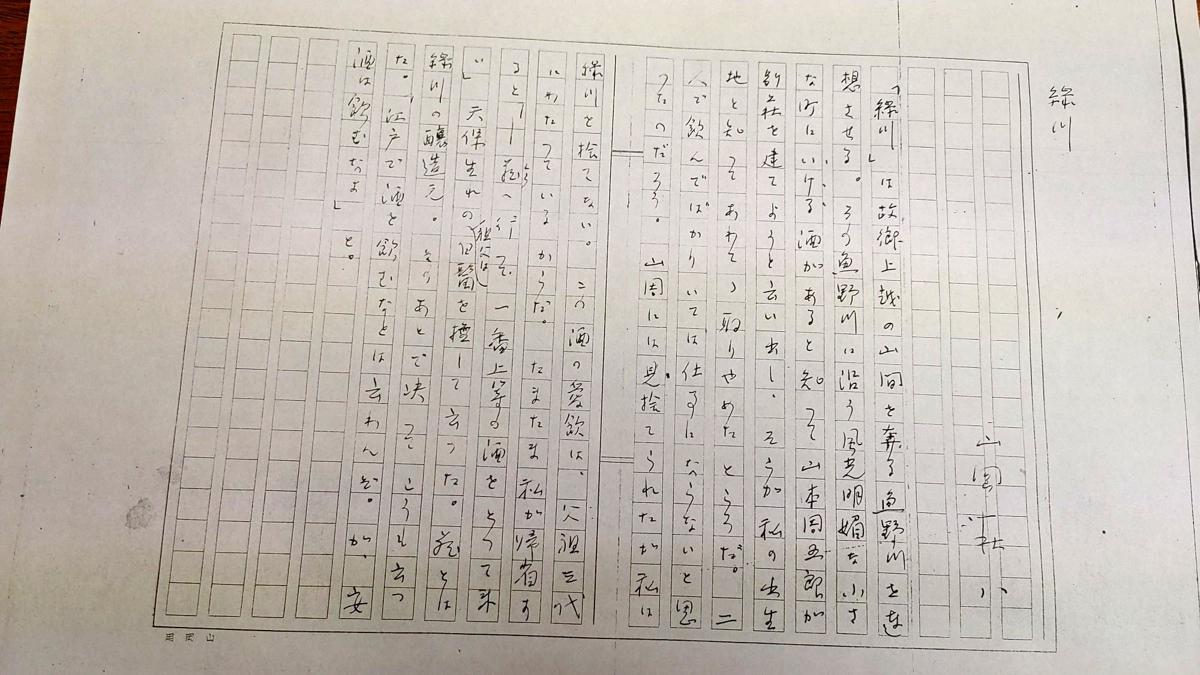

代表取締役社長の大平俊治(おおだいら・しゅんじ)さん(65)が、原稿用紙に書かれた直筆を見せてくれた。「各界知名人がすすめる私の酒」という特集に寄せた随筆だ(月刊「文藝春秋」昭和43(1968)年9月号収録)。

緑川酒造の前に立つ代表取締役社長、大平俊治さん=魚沼市青島

山岡の作家仲間で、緑川の味に引かれた山本周五郎が小出町に別荘を建てると言い出すエピソードで始まる。だが、山岡の出身地と知った「山周」は、慌てて計画を取りやめた。

〈二人で飲んでばかりいては仕事にならないと思ったのだろう。山周には見捨てられたが私は「緑川」を捨てない。/この酒の愛飲は、父祖三代にわたっているからだ〉

山岡は本名・山内庄蔵(結婚後は藤野姓)。高等小学校を中退して上京し、筆一本で身を立てた。帰省すると、天保生まれの祖父は白髯(はくぜん)をなでつつ、緑川の蔵から「一番上等の酒をとって来い」と言いつけたという。

山岡は情が豊かで涙もろく、故郷への思いも強かった。ただ、酒癖はあまりよろしくなかったようで、「明るい酒乱」と評されたこともある。だが年を重ね、体を壊してからは、ゆったりと飲むようになった。

故郷の酒、緑川について山岡荘八がつづった直筆の原稿=緑川酒造所蔵

おいの山内健生さんが書いた「改訂増補版 私の中の山岡荘八」には、亡くなる前年の山岡が「緑川のお湯割り」を晩酌で楽しむ姿が描かれている。

〈伯父は、お湯割りの清酒をちびりと飲んでは、「美味い、やっぱり美味い」と舌なめずりをする。またコップに口をつけては「うーむ、美味い」を腹の底から絞り出すように言う〉

山岡は、狸親父(たぬきおやじ)のイメージが強く一般に人気がなかった家康に光を当てた。我慢強く、義理を重んじ、平和の世を希求する家康像は、大ブームを起こした。いま放映中の「どうする家康」の家康は心優しく、気弱な「プリンス」。山岡が見たら、どんな感想を漏らすだろうか。

◆荘八の故郷・小出で尋ねる

「純米緑川」に合わせるシブい肴~冬~

緑川酒造が酒米に使っているのは希少な「北陸12号」。地元生産者が契約栽培している。魚沼の軟水で醸す酒は「おとなしめで、どんな肴にも寄り添う」と、大平さんは言う。「今どきの華やかな香りではなく、ほんのりと香り、つるんと飲める。丁寧に貯蔵して、出しています」

山岡は先の随筆で、魚野川の鮎と奥只見の山菜、緑川の組み合わせを挙げていたが、今は冬。この季節にふさわしい、魚沼の肴はないだろうか。

小出橋の親柱には、山岡荘八が魚野川のサケ漁を描写した俳句が刻まれている=魚沼市本町1

大平さんが教えてくれたのが、魚沼の越冬食「いぶし大根」。いぶして干した大根をぬかに漬けたもので、秋田県の漬物「いぶりがっこ」に似ている。

魚沼市の「道の駅ゆのたに」の敷地内にある「いなか家」で購入した(400円)。星安信さん(70)、京子さん(65)夫妻が野菜や自家製の漬物などを販売している。

「いなか家」で製造、販売しているいぶし大根。魚沼の冬の味覚だ

いぶし大根は、スモーキーな風味と独特の食感が特徴だ。昔は、いろりの煙でいぶしていたという。

「大浦新田(魚沼市)に生産組合があり、そこでまとめていぶしたものを使っています」と京子さん。

お酒は定評のある「純米緑川」(720ミリリットル、1513円)を買ってきた。ぬる燗(かん)にする。いぶし大根は細かく刻み、軟らかくしたクリームチーズとあえてみた。薄切りのリンゴを添える。

もう一品はサラダ。市販のひたし豆に薄切りのいぶし大根、プチトマトに、ぽん酢とオリーブオイルを混ぜたものをかける。

左手前がいぶし大根のクリームチーズあえ。奥がいぶし大根と豆、トマトのサラダ。頑張ってリンゴを木の葉切りにしました

簡単な肴だが、さすがは料理を引き立てる酒。すっとのどに落ちていく感じで、またも飲み過ぎた…。

◎山岡荘八(やまおか・そうはち) 1907〜78年。上京後、印刷製本業などを経て、雑誌「大衆倶楽部」を創刊。股旅物で人気を博した作家、長谷川伸門下の「新鷹会(しんようかい)」で活躍。戦時中は報道班員に。鹿児島県鹿屋市の特攻隊基地で隊員を見送った経験が、乱世を乗り切って平和をもたらした「徳川家康」執筆の動機となった。17年かけて書かれた「家康」は大ブームに。1971年には柳生宗矩(やぎゅう・むねのり)の生涯を描いた「春の坂道」がNHK大河ドラマで放映された。

◆[酒のアテにこぼれ話]

あぁゆかりのスポットは雪の中

魚沼市には山岡荘八ゆかりのスポットがある。有名なのは魚沼市向山の小出公園内にある文学碑だろう。「菊ひたしわれは百姓の子なりけり」という自作の俳句が刻まれている。

菊花を食べる古里の風習を踏まえた句で、菊を紋章とする皇室への思いも込めたとされる。現地に行ってみたが、碑は雪に埋もれ、たどり着けなかった。

メディアシップ5階の「にいがた文化の記憶館」にある山岡荘八のコーナー=新潟市中央区万代3

関越自動車道小出インターチェンジから車で2分の「道の駅ゆのたに」には、「山岡荘八生誕之地」の碑が立つ。徳川宗家第18代当主の徳川恒孝さんが揮毫(きごう)した。だが、こちらも雪の中とか。春を待とう。

今回、無事に見ることができたのは、山岡の句が刻まれた小出橋の親柱(魚沼市本町1)。「鮭舟の動き動かぬ師走かな」。魚野川のサケ漁の情景を詠んだものだ。

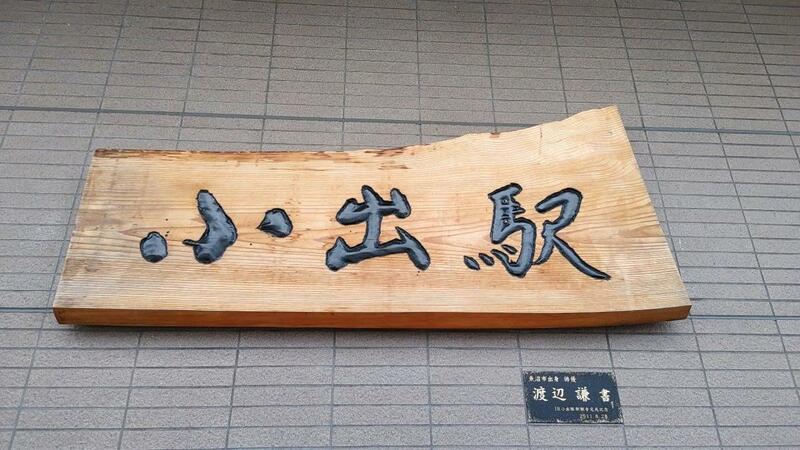

「独眼竜政宗」がNHK大河ドラマ化されたのは1987年。主役の伊達政宗役は旧小出町出身の俳優、渡辺謙さんだった。「作者も主演も同郷」ということで、地域は盛り上がったという。小出駅の駅舎に掲げられた駅名板は、渡辺さんの揮毫。歴史小説や大河ドラマが好きな人には、楽しみが多いまちだ。

魚沼市(旧小出町)出身の俳優、渡辺謙さんが揮毫したJR小出駅の駅名額

◆[買い物info]

◎緑川酒造 魚沼市青島4015の1 電話025(792)2117

◎道の駅ゆのたに 魚沼市吉田1148 物産館「深雪(みゆき)の里」では地酒や酒のケーキ、コシヒカリなどを販売している。電話025(792)9300

◎いなか家 電話025(795)2220

× ×

「還暦記者の新潟ほろ酔いコラム」(略称・新潟かんほろ)は原則第2、第4金曜にアップ。次回は「『北越雪譜』の世界 雪中歌舞伎と雪男の酒」の予定です。

◎noteでも連載 投稿サイトnoteでも、同名タイトルのスピンオフ連載を掲載中。12回目は「坂口安吾の好物『おけさ飯』を作ってみた」

▽noteはコチラ(外部サイト)

https://note.com/kanhoro

▽「さけ」は「酒」だけにあらず!

新潟で働きたい若者を応援する、「酒」ならぬ「にいがた鮭プロジェクト」はこちらから。