新潟のうまい酒と肴(さかな)を求めてふら~り、ふらり。酒席で人生の多くを学んだ新潟日報社の森沢真理・特別論説編集委員が、酒や肴、酒にまつわる出会いをつづるコラムです。にゃんこの「おかみ」もご一緒に!

× ×

新潟市出身の歌人で、書家の會津八一(あいづ・やいち=1881〜1956年)にとって、酒は人生の良き相棒だった。若き日は酒豪として鳴らし、かなわぬ恋に悩んで杯を重ねた時期もある。友人らとの酒席では芸術談義を楽しみ、揮毫(きごう)を残した。第二次世界大戦後には「夕刊新潟社」社長に就き、正月用に苦労して酒一斗を調達し、社員に振る舞ったとの逸話もある。

<一昨夜一夜に三度酒をのみ 昨夜も一時ちかくまでのみ>。1908(明治41)年1月、八一が義弟の桜井政隆に宛てた書簡だ。当時は26歳。早稲田大学を卒業後、新潟県中頸城郡板倉村(現上越市)の有恒学舎(後に県立有恒高校)で英語教師をしていた。

深酒を重ねた背景には、失恋があった。相手は、八一が早稲田時代に出会い、思いを寄せていた美貌の画家、渡辺文子(ふみこ)。1908年8月、傷心の八一は初の奈良旅行に出掛ける。古都を巡って詠んだ短歌群は、後に第1歌集「南京新唱(なんきょうしんしょう)」として結実した。

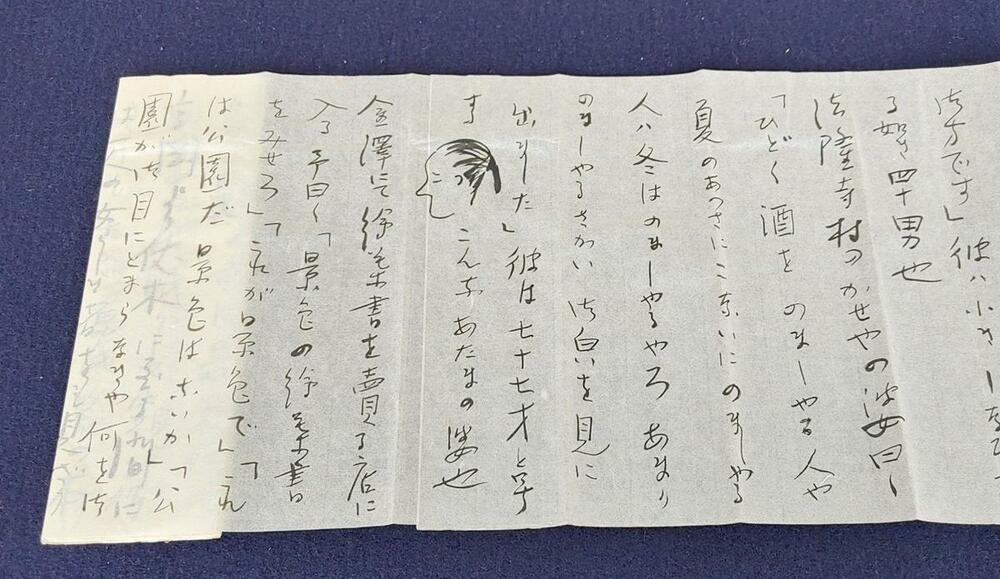

宿にしたのは、法隆寺近くにある「かせや」だった。旅先から桜井に宛てた書簡によれば、あまりに多く酒を飲むので、宿の「婆(ばば)」があきれて顔を見に来たという。

1908年8月、會津八一が、義弟の桜井政隆に宛てた書簡。奈良であまりに大酒を飲むので、宿の女性(横顔の似顔絵がある人)が見に来たという=新潟市會津八一記念館所蔵

1910年、八一は有恒学舎を辞して上京。旧制早稲田中学の教師などを経て、早稲田大教授となる。健康問題もあり、酒量は年とともに減っていったが、友人や門下生を自宅に招いて酒席を持った。

早稲田大名誉教授、植田重雄「會津八一の詩境、酒境」によれば、八一はちょうし1本で微醺(びくん)を帯び、中国・陶淵明の詩句や「南京新唱」の歌を朗詠して楽しんだ。<かすがのに おしてるつきの ほがらかに あきのゆふべと なりにけるかも>

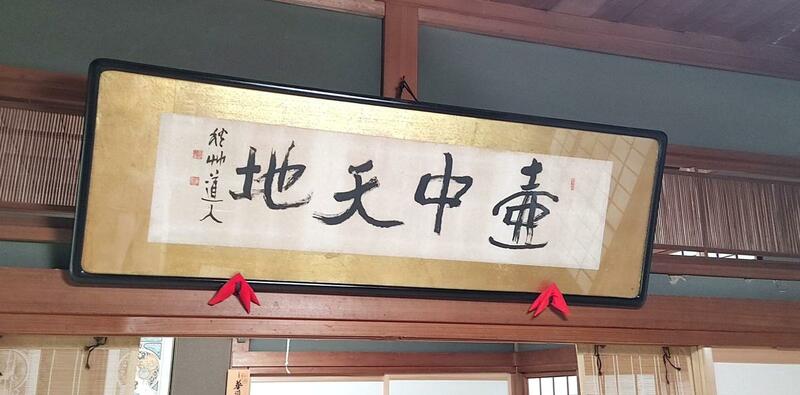

故郷の新潟に戻って来たのは35年後。1945年4月、東京の自宅を空襲で焼かれた八一は、北蒲原郡中条町(現胎内市)の親類・丹呉家を頼り、疎開した。酒に関連した揮毫で知られるのが、長岡市の高橋酒造に残る書「壷中天地(こちゅうてんち)」だ。中国の故事を元にした言葉で、酒を飲み、俗世間を忘れる楽しみという意味がある。

高橋酒造に伝わる「壷中天地」の書。酒席で會津八一が揮毫した=長岡市地蔵1

46年10月、八一は長岡市での文化講演会の講師として招かれた。その後の酒席で、高橋酒造5代目社長、高橋貞(ただし)さんに「酒の心を知っている飲み方だね」と声をかけ、揮毫したという。

貞さんの妻、俊さんは丹呉家の出身。6代目社長の妻、高橋圭子さん(72)は、義母の俊さんから思い出を聞いている。

「(実家の父に)里帰りする時は、ほかに何も要らないから、酒を持ってきてくれといわれたとか。丹呉家では、會津先生と一緒に飲んでいたようです」。八一は高橋酒造に以前から、親しみを感じていたのだろう。

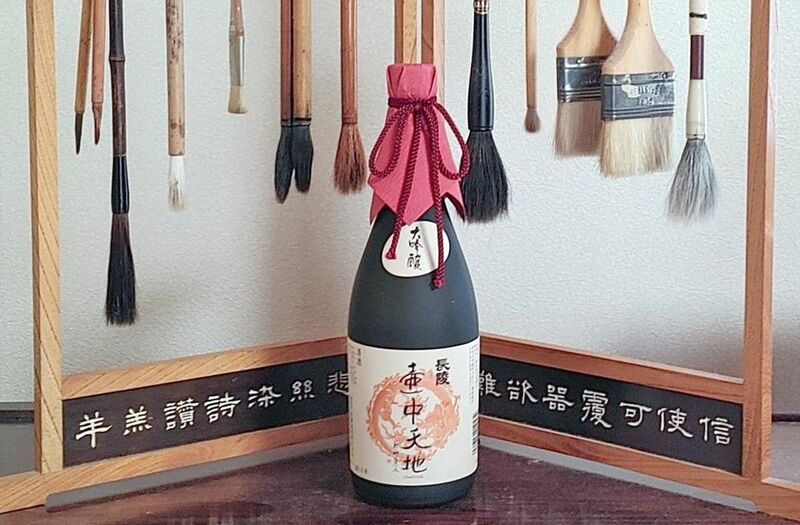

高橋酒造の大吟醸「壷中天地」。會津八一の書をラベルに使ってある

八一が亡くなった後、昭和50(1975)年代になって、高橋酒造では「壷中天地」の書を酒のラベルにした。横書きを縦にするのに苦労したという。

後に「月刊pen」という雑誌で、日本酒の個性を際立たせる書のラベルに選ばれた。現在も大吟醸「壷中天地」として販売している(720ミリリットル、4070円)。

「長陵」で知られる長岡市の高橋酒造は、會津八一とゆかりが深い。六角形の煙突が目を引く=長岡市地蔵1

◆酒を一斗調達してまで張り切ったのに…

酒から見えてくる會津八一の素とは

會津八一は戦後間もない1946年、新潟日報の姉妹紙「夕刊ニヒガタ」を発行する夕刊新潟社の社長に就いた。49年の正月には酒を寄付し、30人ほどいた社員に振る舞った。

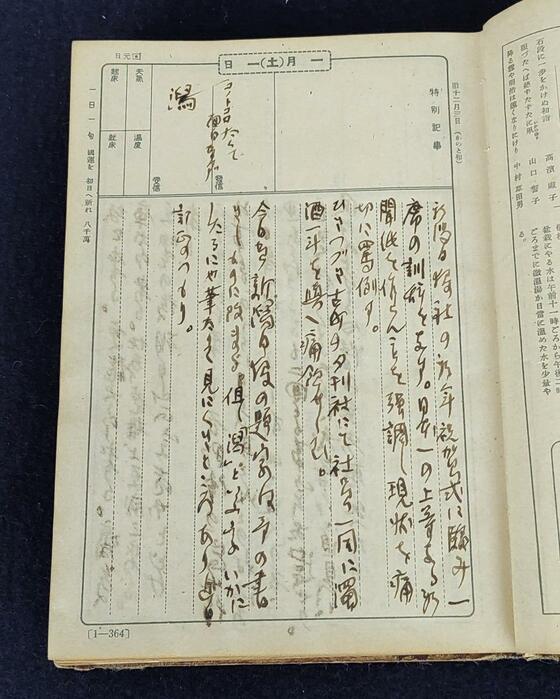

<新潟日報社の新年祝賀式に臨み一席の訓辞をなす(略)ひきつづき古町の夕刊社にて社員一同に濁酒一斗を与へ痛飲せしむ>(1月1日の八一の日記)

当時は物資が不足し、酒は簡単には手に入らなかった。新潟日報社取締役から夕刊新潟社に転出した小柳(おやなぎ)誠の回想によれば、八一は友人である新潟市の「そばの山文」店主に、質のいい酒を「特別紹介」してもらったらしい。3000円(現在で8万円程度)はしたようだ(小柳「濁酒一斗」)。

1949(昭和24)年1月1日の會津八一の日記=新潟市會津八一記念館所蔵

当時、新潟日報社社員だった新潟市の白川政雄さん(93)は言う。「濁酒とは、どぶろくでしょう。部長以上は正月になると酒を準備し、社員は三が日、無礼講で飲んでいました。新潟日報のしきたりでした」

八一が張り切って酒を用意したのにはもう一つ、理由があった。この1月1日から、自らの手になる新潟日報の題字が採用されることになっていたのだ。

ところが、紙面化された題字は一部、元の書と異なっていた。1日の日記には、「『潟』といふ字いかにしたるにや筆太くて見にくきところあり」と、困惑する記述が見える。

「會津八一と酒」について語る新潟市會津八一記念館主査学芸員、喜嶋奈津代さん=新潟市中央区の同記念館

新潟日報社では写真製版で題字を製作する際、線を太くしてしまったらしい。題字は後に修正されたが、八一は無念だったろう。

新潟市會津八一記念館は2020年、「會津八一と酒」という企画展を開いた。主査学芸員、喜嶋奈津代さん(47)は「濁酒のくだりもそうですが、酒という視点で八一の人生をたどると、聖人君子ではない素の部分が見えてきて面白い」と語る。

◎會津八一(あいづ・やいち)1881(明治14)年8月1日、新潟市・古町通5に生まれる。旧制新潟中学卒業後、東北日報の俳句選者。1906年早稲田大を卒業後、有恒学舎の英語教師などを経て、31年早稲田大文学部教授。「法隆寺法起寺法輪寺建立年代の研究」で学位。46年に夕刊新潟社社長、その後新潟日報社賓となる。中条での疎開時代に養女のキイ子が病没。号は秋艸道人(しゅうそうどうじん)、渾斎(こんさい)。新潟市名誉市民。56年没、75歳。

◆[ほろ酔いレシピ]八一が「酷愛」した古都の味…

新潟スタイルとはちょっと違う「奈良のっぺ」に挑戦

會津八一は、古都奈良を「酷愛」していた。奈良県にも新潟と同様、里芋を使ったのっぺがある。八一がこれを食べたことがあるかどうかは不明だが、農林水産省のレシピを参考に挑戦してみよう。いただきものの完熟梅で作ったコンポートも、添えてみた。

農水省「うちの郷土料理」によれば、奈良のっぺは精進料理。12月17日に奈良春日大社で開催される「おん祭」のお渡り式に先立ち、15日に行う「大宿所祭(おおしゅくしょさい)」で振る舞われる。

中央は奈良県の郷土料理のレシピで作ったのっぺ。左は完熟梅の自家製コンポート

新潟のっぺは鶏肉や鮭などを入れることが多いが、奈良のっぺは厚揚げを使う。ほかの材料は里芋、人参、こんにゃく。どれも大きめの乱切りにする。里芋と人参は下ゆでする。だしには、昆布や干ししいたけの戻し汁を。材料をだし汁で煮て塩、みりん、しょうゆで味付けをする。

あっさりした野菜の煮物という感じだ。新潟県人としては、上にイクラを散らしたくなる。コンポートは、梅の実を水と白ワイン、砂糖、ハチミツで弱火で煮て、煮汁に漬けた。

お酒は奮発して、大吟醸「壷中天地」を購入した。普段は発泡酒なのに。静岡県出身の友人にもらったガラス製の杯(富士山の意匠付き)で、いただいた。香りが高く、すうっと喉に消える。八一の歌集を読み返したくなった。

[見学・買い物info]

◎新潟市會津八一記念館 新潟市中央区万代3-1-1 メディアシップ5階 電話025(282)7612 午前10時〜午後6時、月曜休館 入館料一般個人500円ほか 企画展「〈越後の豪農〉北方文化博物館と會津八一」を2023年9月24日まで開催

◎高橋酒造 新潟県長岡市地蔵1-8-2 電話0258(32)0181 八一の書を使ったラベルでは、「八一」吟醸(720ミリリットル、1650円)などがある

× ×

「還暦記者の新潟ほろ酔いコラム」(略称・新潟かんほろ)は原則第2、第4金曜にアップ。次回は「酒博士・坂口謹一郎の故郷を訪ねて」の予定です。

◎noteでも連載 投稿サイトnoteでも、同名タイトルのスピンオフ連載を掲載中。21回目は「ふかくこの生を愛すべし 會津八一と俳優・松村雄基さんのシャンソン」

▽noteはコチラ(外部サイト)

https://note.com/kanhoro

▽「さけ」は「酒」だけにあらず!

新潟で働きたい若者を応援する、「酒」ならぬ「にいがた鮭プロジェクト」はこちらから。