新潟のうまい酒と肴(さかな)を求めてふら~り、ふらり。酒席で人生の多くを学んだ新潟日報社の森沢真理・特別論説編集委員が、酒や肴、酒にまつわる出会いをつづるコラムです。にゃんこの「おかみ」もご一緒に!

× ×

2022年9月から連載を続けてきた「還暦記者の新潟ほろ酔いコラム(略称・新潟かんほろ)」は、今回の「第22夜」で最終回。酒好きにとっては、恩人ともいえる新潟県人を取り上げたい。上越市高田出身で、応用微生物学の世界的な権威として知られる東京大学名誉教授の坂口謹一郎(さかぐち・きんいちろう 1897〜1994年)だ。

こうじ菌が酒やしょうゆ、みそなどをつくる工程を科学的に解明。酒に関する著作や豊富な知識から「酒博士」と呼ばれた。酒と和歌とユキツバキを愛し、その「酒縁」は地域や分野を超えて多くの人をつないだ。

上越市頸城(くびき)区には、坂口の業績を顕彰する「坂口記念館」がある。この地は、頸城杜氏(とうじ)を輩出したエリアでもある。

記念館が建つのは、坂口が太平洋戦争末期から戦後にかけて疎開生活を送った別宅、楽縫庵(らくほうあん)の跡地。父祖の地である当時の大瀁(おおぶけ)村に、東京の空襲で焼け出され、転々としていた坂口一家が越してきたのは1944(昭和19)年のことだ。庄屋だった廃屋を改築して住んだ。

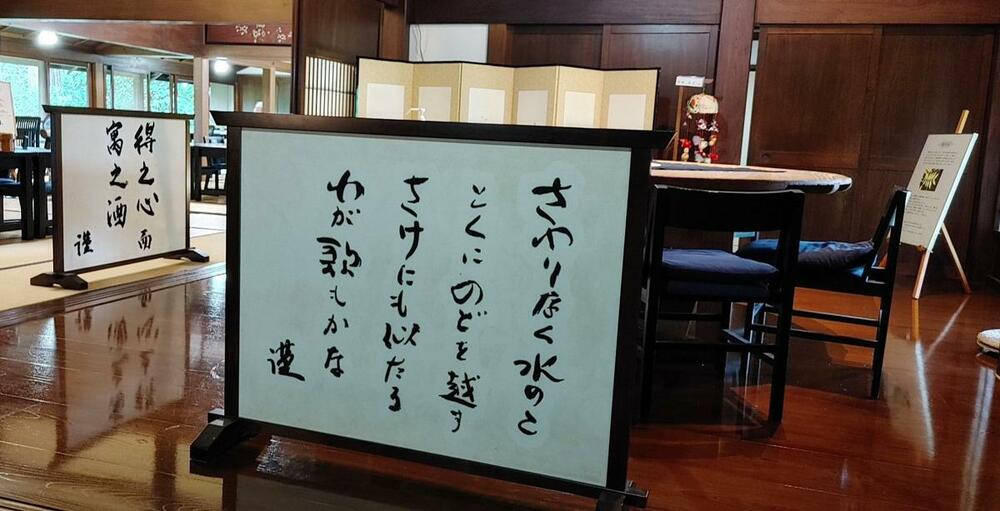

坂口博士の詠んだ歌や書などが飾られている上越市頸城区の坂口記念館

坂口は疎開時代の思い出を歌文集「愛酒樂酔」に記している。印象的なのは、敗戦後間もない1948年8月の情景だ。楽縫庵に滞在していた中央の酒造関係の役人や杜氏の有志らと庭でうたげを開き、「戦後のわが酒造界復興の第一声」を上げたという。歌人でもある坂口が詠んだ「酒(さか)ほがい」(酒宴をして祝うこと)の様子は、何とも楽しげだ。

<もろもろの造りの神の集まりて木の下かげに酒ほがひする><四羽の鳥つぶして煮れどやせ鳥の肉のあらなく皮のみにして><くせ舞ひの手ぶり足ぶりをどけたる友のをどりに笑ひとどまらず>

東京に戻ってからも坂口は毎年、この別宅を訪れた。門下の研究者や醸造・発酵分野の専門家らがやって来て、地元の酒造家や文化人らと一緒に坂口を囲み、酒宴で交流した。

上越市の陶芸家、斎藤尚明さん(73)は、楽縫庵でのうたげに参加した一人だ。ツバキをしばしば題材にしていた陶芸家の父、斎藤三郎さん(初代陶斎)は坂口と親しかった。「坂口先生は人をつなぎ、組織をつなぐオルガナイザーだったと思う。私にとっては、優しい祖父のような方。父は非常に敬愛していました」

上越市の陶芸家、斎藤尚明さん。後ろにあるのは父の三郎さんと坂口謹一郎博士の合作になる「色絵椿文皿」=上越市寺町

三郎さんは1981年7月に、68歳で亡くなった。秋になってお参りに来た坂口は、「本当に早過ぎましたね」と言ってその死を惜しみ、芳名録に即興で句を記したという。<ひょっこりと あらわれまさむかと 萩の庭>

坂口記念館には、その業績や人となりに引かれる人たちが訪れる。「坂口謹一郎という存在を生かし、発酵文化が息づくまち上越に人を呼び込みたいと考えています」。そう話すのは、地元上越の企業などでつくる任意団体「発酵学の父 坂口謹一郎顕彰会」の会長、小林元(はじめ)さん(64)だ。

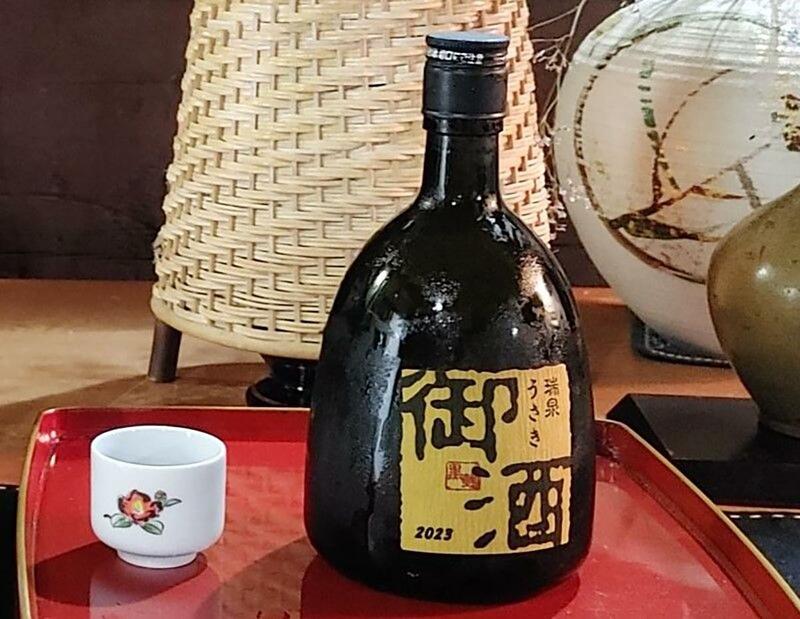

記念館には、有料で酒を試飲できるコーナーがある。館長の笠原昇治さん(77)が勧めてくれたのは、幻の泡盛「御酒(うさき)」。泡盛は黒こうじ菌で造るが、沖縄県内の菌は沖縄戦で壊滅したとされる。御酒は戦前に坂口が沖縄で採取し、東大で保存されていた黒こうじ菌を使い、沖縄の酒造会社が復活させたものだ。

坂口記念館の試飲コーナー。坂口博士が採取した黒こうじ菌から復活した泡盛「御酒(うさき)」などが有料で味わえる=上越市頸城区

「坂口先生は広い分野で業績を残されていますが、根底には人のために役立ちたいという気持ちがあった方だと思う」と笠原さん。御酒をいただいた。アルコール度数は高いが、フルーティーな味わい。楽縫庵の酒宴に一度、参加してみたかったな、と思った。

◆武蔵野酒造、岩の原葡萄園…今も影響残る新潟上越市

上越市の酒造メーカーで坂口謹一郎とゆかりが深いのが、日本酒の武蔵野酒造と川上善兵衛が創業したワイナリー、岩の原葡萄(ぶどう)園だ。

顕彰会会長の小林さんは武蔵野酒造で4代目の社長を務めた。坂口は3代目社長の節男(さだお)さんと親しかった。節男さんが客をもてなすために新築した建物「楽酔亭(らくすいてい)」は、坂口の「愛酒樂酔」から名を取ったもので、銘板も坂口の書だ。

武蔵野酒造は銘酒「スキー正宗」で知られる(復刻版が720ミリリットルで1375円)。「坂口先生が言われたような、最後にすっきりとした感じが残る『うま酒』を目指しています」。取締役・杜氏の荻原亮輔さん(41)は言う。

坂口は、「日本のワインぶどうの父」と呼ばれた川上のワイン造りに協力したことでも知られる。新潟日報「おとなプラス」で「葡萄色の夢を追いかけて 川上善兵衛ものがたり」を連載している岩の原葡萄園の業務部課長、渡辺真守(まさもり)さん(45)は、「坂口先生は専門分野、趣味とも広く、エピソード一つ一つが興味深い。人間的な魅力のある方」と語る。

左から岩の原ワイン「善」白、武蔵野酒造の「スキー正宗」。いずれも坂口博士とゆかりが深い

岩の原葡萄園や冠婚葬祭の「平安セレモニー」などが実行委員会をつくり、進めているのが「さかきん発酵鍋プロジェクト」だ。先の渡辺さんが事務局を務める。「さかきんさん」と親しまれた坂口博士にちなみ、上越の酒粕(かす)や野菜などを使った鍋を考案した。みそとトマトベースの2種があり、上越地域の飲食店11店舗で提供している。

◎坂口謹一郎(さかぐち・きんいちろう)1897〜1994年。上越市高田生まれ。実家は製油業。旧制高田中学入学、小児まひにかかる。東京帝国大学農学部で農芸化学を学ぶ。東大教授時代の1950年、「本邦産発酵菌類に関する研究」で日本学士院賞、67年文化勲章を受賞。世界の調味料工業界にも新機軸を開いた。多才で和歌や詩、陶芸などに造詣が深く、歌会始の召人にもなった。「水の如(ごと)くさわりないのど越し」を理想の酒とした。ユキツバキの研究・保存にも力を尽くした。97歳で没。

坂口謹一郎博士のパネル写真の前で説明する笠原昇治・坂口記念館館長=上越市頸城区の記念館

◆[ほろよいレシピ]ラストは「さかきん風」のブイヤベース

「スキー正宗」と「善」の白で合わせる

「さかきん発酵鍋」のレシピを参考にして、家庭でも手軽にできる肴を作ってみよう。夏なので、トマトベースのスープに。いうなれば和風のブイヤベース。野菜と魚介類を入れ、酒粕や塩こうじで味付けしたらうまそうだ。

外は30度を超える暑さ。生の魚介類はアサリだけにして、買い置きのイワシ瓶詰めと、トマトの缶詰を使うことにした。酒粕は水に溶いて柔らかくした後、トマトとよく混ぜておく。アサリは塩水に漬ける。

玉ねぎとピーマン、ニンニク、ズッキーニ(夏野菜なら何でも)を切り、塩ひとつまみ加えて炒めた後、アサリを入れる。

右は「さかきん風トマトと魚介類の発酵スープ」。左はゆでたてのくろさき茶豆

岩の原ワイン「善」の白(360ミリリットル、847円)を適量入れて、5分ほど蒸し煮に。イワシと酒粕を混ぜたトマトを加えて煮る。缶詰なので、長く煮込まなくていい。味付けは塩こうじと顆粒(かりゅう)のコンソメスープ。彩りに、冷蔵庫にあったゆでアスパラガスを入れた。

今年初物の「くろさき茶豆」もゆでた。お酒は冷やしたスキー正宗と「善」の白。スキー正宗はやや甘め、善はすっきり。どちらもトマト味と合う。「かんほろ」を1年近く連載したら、料理の腕が上がった。ありがたいことである。

[見学・お買い物info]

◎坂口記念館 新潟県上越市頸城区鵜ノ木148 試飲コーナーでは御酒が1杯300円、上越地域の日本酒6種類が各100円。入館料310円(中学生以下無料)ほか。休館日は原則月曜。電話025(530)3100

※事前予約で「くびきのごっつお膳」という郷土料理も楽しめる。坂口顕彰会では賛助会員を募集している。問い合わせは記念館

◎武蔵野酒造 新潟県上越市西城町4丁目7の46号 電話025(523)2169

◎岩の原葡萄園 新潟県上越市北方(きたかた)1223番地 電話025(528)4002

× ×

「還暦記者の新潟ほろ酔いコラム」(略称・新潟かんほろ)の連載は今回で終了です。ご愛読ありがとうございました。

× ×

◎noteでも連載 投稿サイトnoteでも同名タイトルのスピンオフ連載を掲載中。22回目は「酒博士・坂口謹一郎の名言 63歳記者がお酒コラムを書きながら考えたこと」

▽noteはコチラ(外部サイト)

https://note.com/kanhoro

▽「さけ」は「酒」だけにあらず!

新潟で働きたい若者を応援する、「酒」ならぬ「にいがた鮭プロジェクト」はこちらから。