2011年の東京電力福島第1原発事故は、原発への規制や防災の在り方を根底から変えた。それから2023年3月で13年となる。事故を起こした東電はこの間、全7基が停止した柏崎刈羽原発の再稼働に向けた手続きを進めてきた。しかし、その後もテロ対策上の重大な不備などが発覚。問題が明らかになる度、新潟県民に不信感を与えてきた。発電した電気の大半を首都圏に送る柏崎刈羽原発は、県民に何をもたらしたのか。再稼働を巡る議論に焦点が当たっていく中で、長期企画「誰のための原発か 新潟から問う」を展開し、考えたい。原発事故後に福島県南相馬市に移住し、住民に寄り添いながら福島の現状を発信してきた芥川賞作家の柳美里さん(55)に、福島の受難や新潟県で再稼働の議論が本格的になされる前に訴えたいことを聞いた。

※取材は2023年12月。24年1月1日の朝刊に掲載した記事を公開しています。

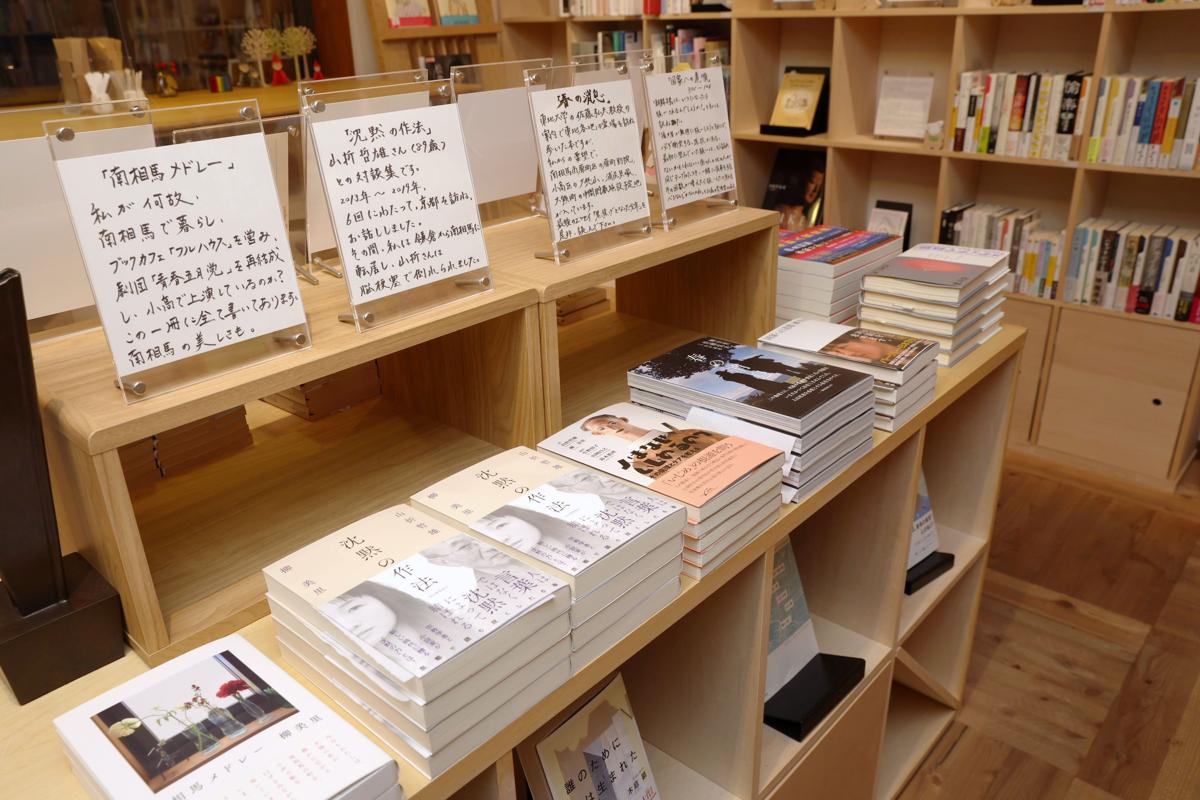

作家の柳美里さん(55)が、福島県南相馬市小高区に移り住んでから拠点としているのが、カフェを併設した書店「フルハウス」だ。書籍を買い求めるお年寄り、学校帰りの高校生らが立ち寄り、地元住民の心のよりどころともなっている。

2011年の東日本大震災と東京電力福島第1原発事故で暮らせなくなった自宅、なじめなかった避難先-。居場所のない苦しさをため込んできた住民たちは、店を訪れると、柳さんや店員に重い心のうちを少しずつ明かすという。

店内の棚に並ぶのは大人向けの専門的な書籍から、子供向けの絵本まで幅広い。しかし、原発の賛否につながる本は置かない。「外に出ると、理不尽な線が引かれて心がささくれ立つ状況だから」と柳さん。原発事故の賠償を巡り、住民同士のあつれきも見てきた。せめて店では心を休めてほしい-。店にはそんなゆったりとした空気が流れる。

開業を決めたのは、震災後、地元の高校生が...