東京電力柏崎刈羽原発が立地する新潟県内の地元地域では、地域活性化のためにと原発の運転再開を望む声が聞かれる。再稼働は地域の光となるのか。新潟日報社は長期企画で、新潟から原発を巡る疑問を考えていく。今シリーズでは地域経済に貢献しているのかを検証する。=敬称略=(12回続きの9、地域経済編「継続性」の上)

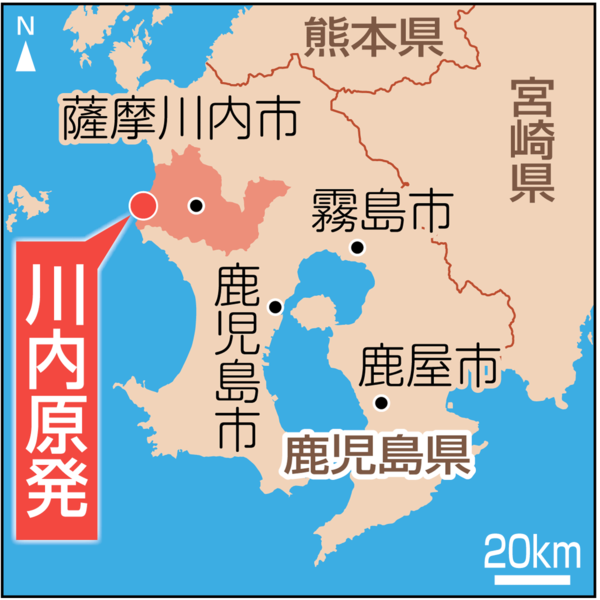

「九州電力川内(せんだい)原発鹿児島県薩摩川内市に立地する九州電力の原発。1号機と2号機があり、1基当たりの出力は89万キロワット。いずれも加圧水型で(PWR)、東京電力の柏崎刈羽原発の沸騰水型(BWR)とは構造が異なる。3号機を増設する計画がある。2024年1月現在、2011年に発生した東日本大震災と福島第1原発事故により、具体的な動きは止まっている。は市の基幹産業であり、雇用創出や地域経済に大きく貢献している」

薩摩川内市議会の「川内原子力発電所対策調査特別委員会」=2023年11月、鹿児島県薩摩川内市

2023年11月30日、鹿児島県薩摩川内市議会で開かれた川内原発対策調査特別委員会。川内商工会議所会頭で市原子力推進期成会の会長も務める橋口知章(68)は、川内原発の運転延長に賛成する陳情議会に対して住民が意見や要望などを提出できる制度。自治体によって位置づけや扱いが異なる。同様の制度で「請願」があるが、請願は法律的な位置づけが決まっている。の趣旨を訴えた。

2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発の運転期間は原則40年元々原発の運転期間について法律での定めはなかったが、2012年に原子炉等規制法が改正され、原発の運転期間は原発を使う前に行われる検査に合格した日から40年までとなった。1回に限り、20年を超えない期間延長ができるとされた。「40年ルール」などと呼ばれている。期間を延長するには原子力規制委員会が定める基準に適合する必要がある。2023年5月、GX脱炭素電源法が成立し、原子力規制委員会の審査や裁判所の命令などで停止していた期間を運転期間から除外することが決まった。これにより、検査の合格日から60年を超えても運転することが可能となった。と定められた。川内原発は1985年までに全2基が稼働。1号機は2024年7月、2号機は25年11月に40年の期限を迎える。九電はそれぞれ20年の運転延長を原子力規制委員会原発推進を担う経済産業省から安全規制の役割を分離させ、原子力規制に関する業務を一元化した組織。東京電力福島第1原発事故を受けて発足した。衆参両院の同意を得て首相が任命する委員長と委員4人で構成する。に申請し、23年11月1日に認可された。

薩摩川内市の中心部を通る国道3号。地元百貨店「山形屋」のそばも空き店舗が目立つ=2023年11月、鹿児島県薩摩川内市

薩摩川内市議会にはそれ以前に市民から、運転延長に賛成、反対両方の陳情が出されていた。既に延長認可という規制委の結論が示された中で、市議会の特別委で議論がなされた。

延長に賛成する議員は「規制委が認可したのなら安全と考えてよい。原発は経済振興に不可欠だ」と強調した。反対の議員は「福島事故のようなことが起これば、ふるさとがなくなる」と訴えた。

薩摩川内市議会は12月12日、橋口らが出した賛成の1件を採択、反対の5件を不採択とした。

九州電力川内原発=2023年11月、鹿児島県薩摩川内市

自らを原発推進派の市議だとする特別委の委員長、成川幸太郎(75)は「福島事故後は将来の脱原発が必要と感じたが、原発に代わる安定電源は見つかっていない」と、運転延長に賛成する理由を話す。

原発に反対する住民の一人は、特別委を傍聴して言った。「いつまでも原発に頼っていて、地域が続くとは思えない」