能登半島地震は、原発の防災対策への疑問を改めて突きつけた。原発の安全性議論の土台となる地震研究は、どこまで深まっているのか。原発の設備や、事故時の住民避難の態勢は十分なのか。長期企画「誰のための原発か 新潟から問う」の今シリーズでは、自然の脅威が浮き彫りにした課題を検証する。(7回続きの2、能登の警告編「断層」の上から続く)=敬称略=

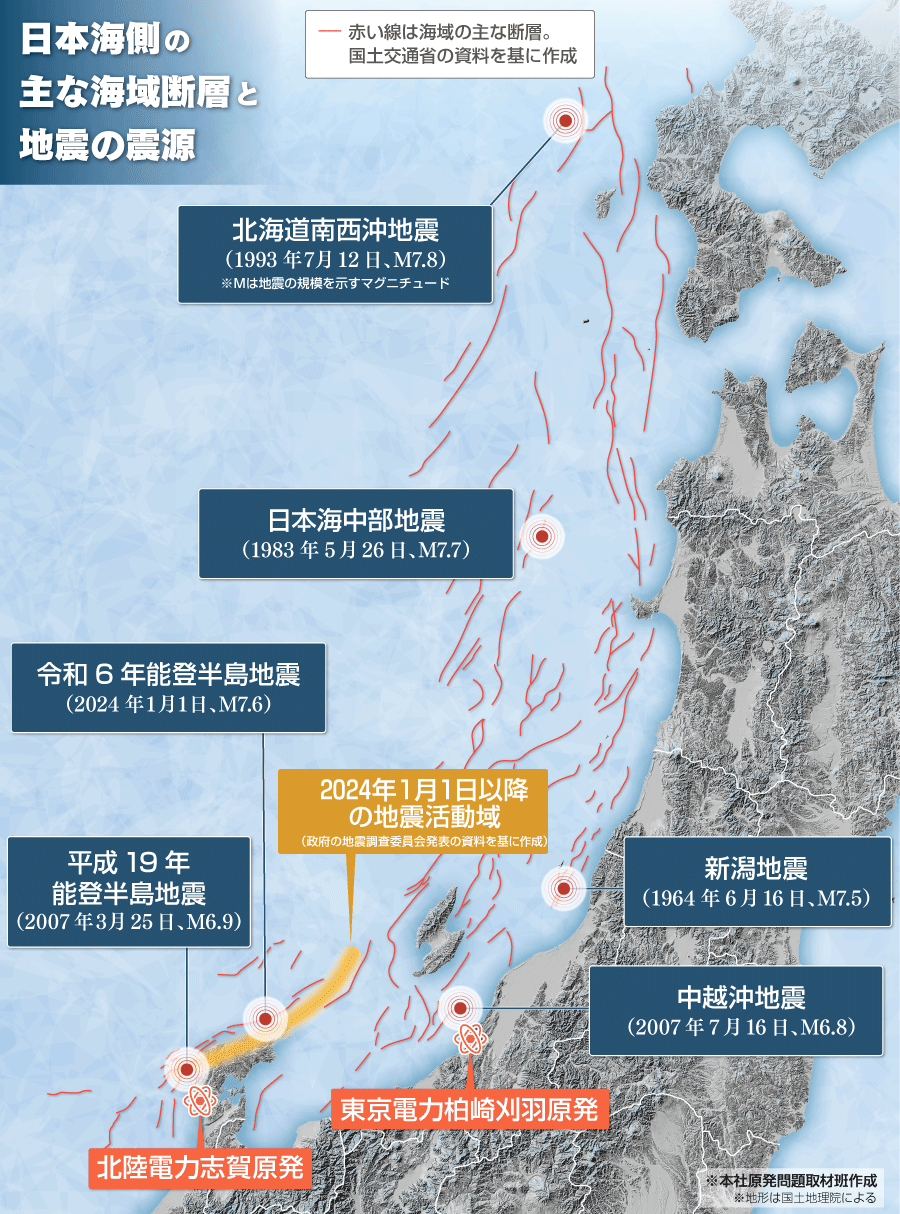

新潟県の沿岸部に沿うようにして、幾筋もの線が引かれた1枚の地図がある。2013〜14年に実施された国土交通省の「日本海における大規模地震に関する調査検討会」が公表した海域断層地面の下にある岩の層や地層に力が加わり、元々つながっていた面と面がずれた状態。面の食い違いそのものを指す場合もある。面のずれた割れ目(破壊面)に力が加わり、動くことを「断層運動」などといい、ずれ動いた時の衝撃が地面に伝わったものが「地震」となる。断層は陸地側(陸域)と海側(海域)それぞれにある。のトレース図だ。日本海側にある断層が記載されており、新潟県周辺にもいかに集中しているかが一目で分かる。

2024年1月1日に大地震に見舞われた能登半島の北部についても、陸地に平行するように北東から南西方向に延びる複数の活断層かつて地震を引き起こし、今後も同じような活動をする可能性がある断層。断層の中でも、過去の一定期間に繰り返し動き、地震を引き起こした断層は、将来も同じように活動する(ずれ動く)可能性があると考えられている。日本ではおよそ2000の活断層があるとされる。の存在が表現されていた。

政府の地震調査委員会地震に関する観測、測量、調査や研究を行う組織。行政機関や大学などの調査結果を集めて整理・分析し、総合的な評価を行う。が...

残り1400文字(全文:1793文字)