「第5部 依存せぬ道は」紹介

「原発依存度を可能な限り低減する」。政府が行った閣議決定の土台が今、揺らいでいる。世界では再生可能エネルギー自然界に常に存在し、利用しても枯渇することがない化石燃料以外のエネルギー。発電時に温室効果ガスを排出せず、国内で生産でき、環境負荷が少ない。日本の法律では、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが該当する。の成長が加速し、日本では原子力を再評価する動きが目立つ。連載企画「原発は必要か」の第5部では、エネルギー事情の実相を追い「依存しない道」を探る。(文中敬称略、本編全7回)

<1>再生エネ、世界で急成長

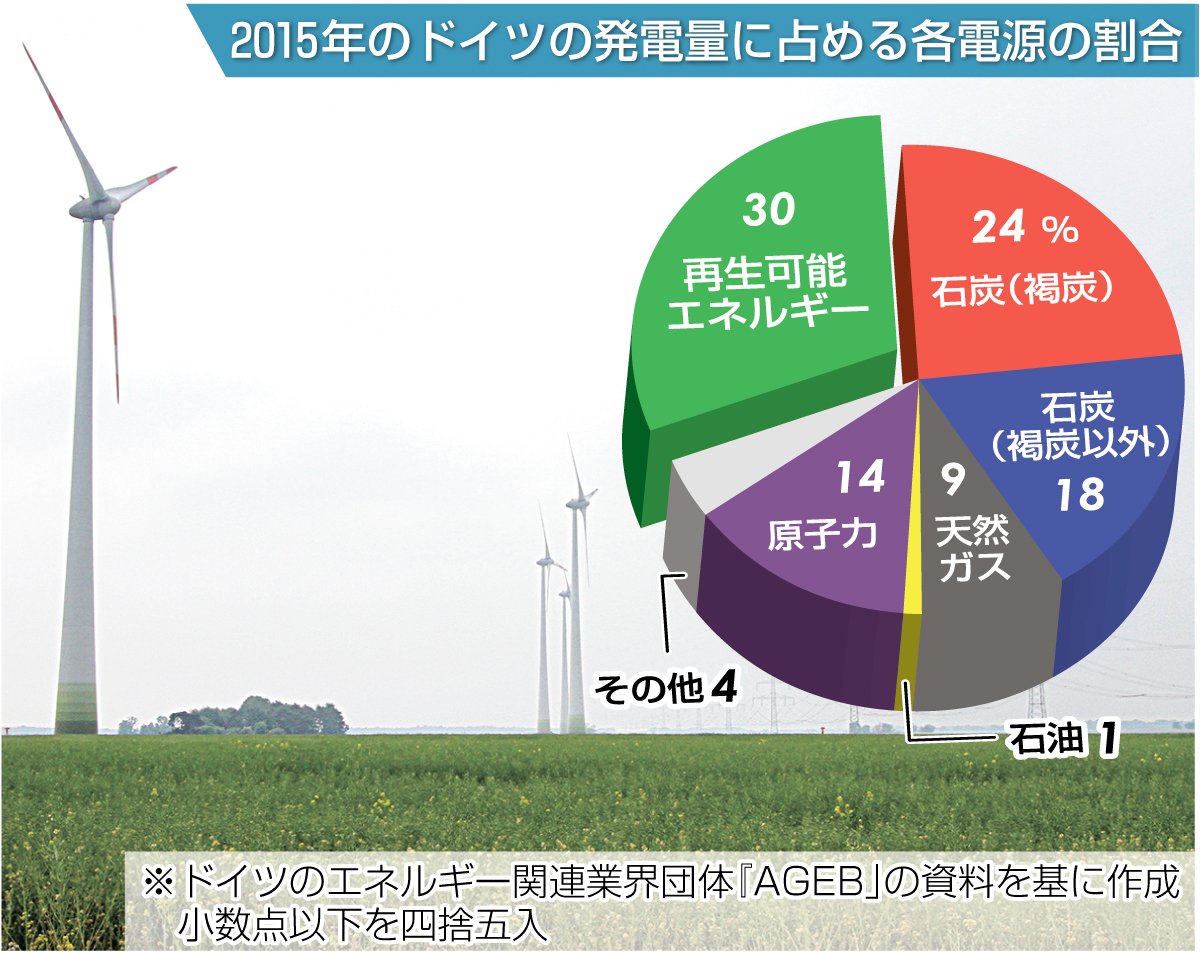

国際エネルギー機関(IEA)が2016年6月1日に出した発表文に、世界の最新のエネルギー事情が記されている。「再生可能エネルギーは現在、世界の発電量の約23%を賄っている」

<深掘り>ドイツ、出力変動には気象予測で対応

再生可能エネルギーの核となる太陽光、風力発電は、天候によって発電出力が変動する。日本では、大量導入すると電気の安定供給に支障が出かねないとして不安視されることが多い。

<2>再生エネに障壁、参入に制約も

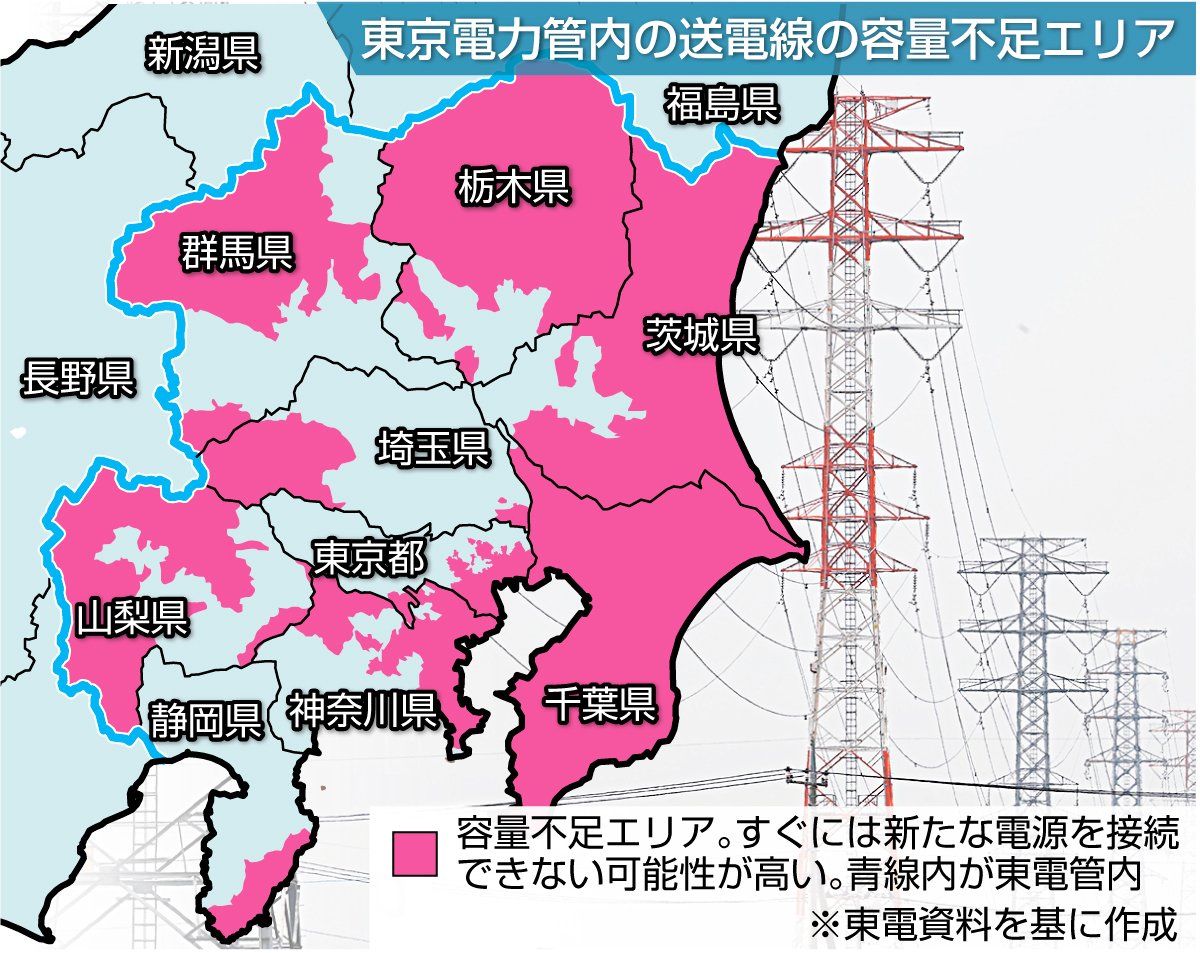

再生可能エネルギーの「最大限の導入」を掲げる日本。普及の障壁の一つとして挙げられているのが大手電力会社の存在だ。

<深掘り>ルポ・ドイツ 住民主体で導入をリード

ドイツでは、市民自らが発電事業に乗り出すなど、再生エネは社会に定着している。首都ベルリンの中心部から東へ約30キロの村を訪ねると、風車28基が点在する光景が目に飛び込んできた。

<3>「電力鎖国」、送電接続を軽視

再生可能エネルギーを中心に据えるという経営判断を、大手電力会社はできないのか-。電力業界のトップが国会の場でただされたことがある。

<4>中東危機、電力供給との関連は

東京湾に面した東京電力富津火力発電所(千葉県)に1隻の巨大タンカーがゆっくりと接岸した。オーストラリアから液化天然ガス(LNG)を運んできた。

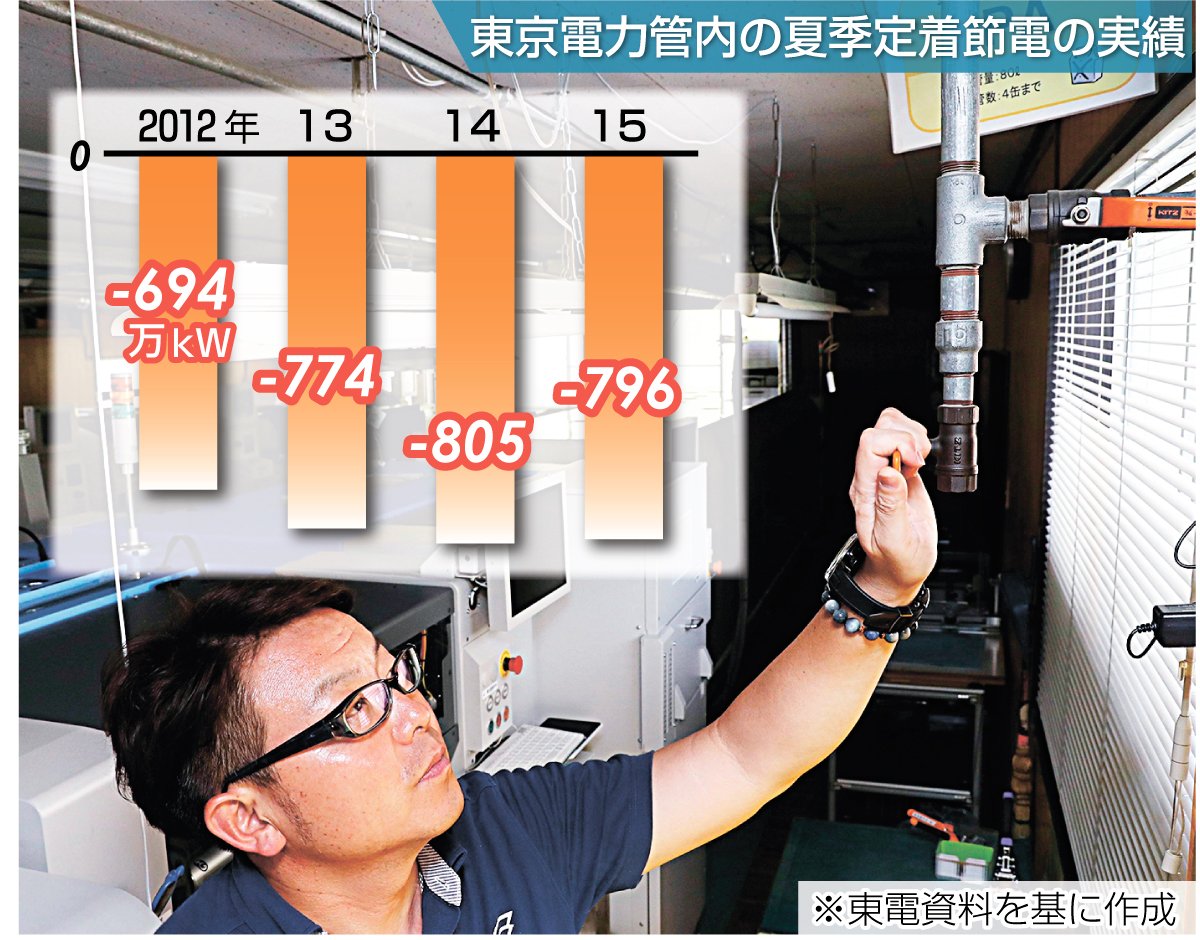

<5>節電実績、柏崎刈羽の全基分に相当

電気使用量が増える夏の首都圏で大きな変化が起きている。福島第1原発事故後、需要のピーク時に必要となる出力が約800万キロワットも減少しているのだ。

<6>CCS、「切り札」より効果

原発が必要な理由の一つとして、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)を排出しないことが挙げられる。だが、世界の評価はそこまで高くはない。

<7>原発回帰で問われる針路

世界では今、原子力が逆風にさらされている。福島第1原発事故を契機に、原発を段階的に廃炉にする「脱原発」を決めた国がある。欧州の産業大国ドイツだ。

[原発は必要か]のラインナップ

第1部 100社調査

柏崎刈羽原発が地域経済に与えた影響を調べるため、地元企業100社を調査した。浮かび上がったのは、原発と地元企業の関係の薄さだった。

第2部 敷かれたレール

福島第1原発事故の影響が続く中、東京電力が柏崎刈羽原発を再び動かすレールが着々と敷かれる。誰が、なぜ原発を動かそうとしているのか-。

第3部 検証 経済神話

再稼働を巡る議論で「原発は地域経済に貢献する」との主張があるが、それは根拠の乏しい「神話」ではないか。統計を基に虚実を検証する。

第4部 再稼働 何のために

柏崎刈羽原発の再稼働は何のためなのか。再稼働問題を巡る東京電力の経営事情や、原発が抱える課題を探る。

第5部 依存せぬ道は

再生可能エネルギーの成長が加速する世界的潮流に逆行するかのように、日本で原子力を再評価する動きが目立つ。エネルギー事情の実相を追う。

【2016/6/15】

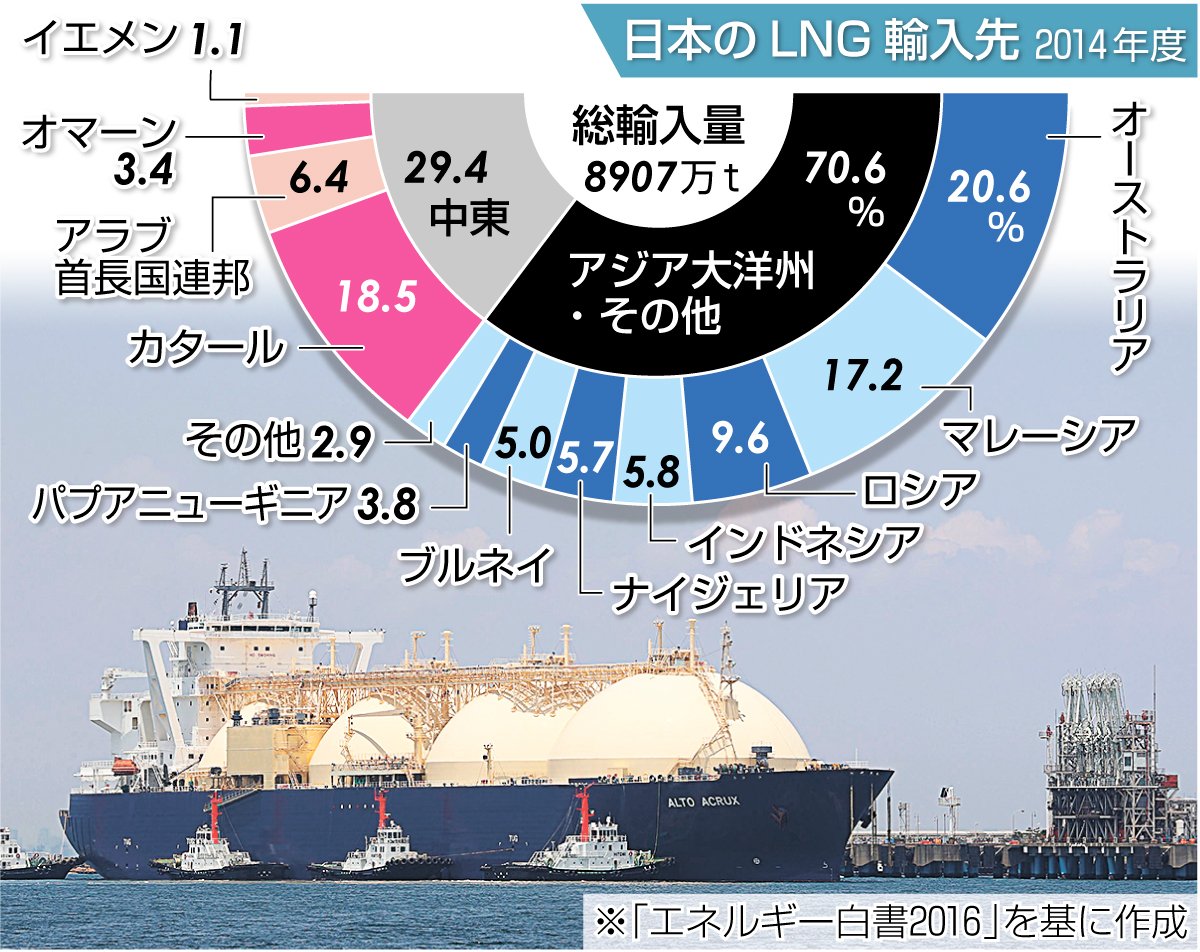

東京湾に面した東京電力富津火力発電所(千葉県)に6月10日午前、1隻の巨大タンカーがゆっくりと接岸した。

オーストラリアから約6000キロの航海を経て、6万5000トンの液化天然ガス(LNG)を運んできた。この燃料で賄えるのは1カ月当たりの電気使用量でいうと、約170万世帯分だ。新潟県の世帯数のほぼ2倍に当たる。

東電が多くの火力発電所を有する東京湾岸には、LNG船が頻繁に入港している。柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」したが、安全対策を施している最中で、再稼働していない。(新潟県柏崎市・刈羽村)が全7基停止状態になってから4年余り。東電は輸入したLNGや石炭を燃料とする火力発電で、電力の大半を生み出している。

原発の再稼働が必要な理由として、電力業界などがことさら強調するのが、この「火力依存」というリスクだ。

「原子力は元々、油に頼らない、中東に大きく依存しないというのが出発点。今の油代(原油価格)を考えると原子力に優位性がある」。4月の会見で、原発の存在意義を問われた際の柏崎刈羽原発所長、横村忠幸(59)の答えだ。

宗派対立が深刻化した産油国同士のサウジアラビアとイランが断交した直後の2016年1月初旬。新潟日報社の取材に応じた東電社長の広瀬直己(63)はソファから身を乗り出し、緊張が高まった中東情勢に自ら言及した。

「サウジとイランが戦争になれば世の中はひっくり返る。原子力という選択肢は持っていた方がいい」

首相・安倍晋三(61)をはじめ、中東の政情と日本の電力事情を結び付けて説明する人は少なくない。その中でよく登場するのが、中東のイランとオマーンに挟まれた原油輸送の大動脈「ホルムズ海峡中東のペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ海峡。北はイラン、南はアラブ首長国連邦(UAE)、西にはサウジアラビアなどの産油国がある。幅は最短で約30キロで、タンカーが通過できる十分な水深がある幅は6キロ程度。日本が輸入する原油や液化天然ガス(LNG)の多くが通過するエネルギー供給の生命線で、日本に原油を輸入するタンカーの大半が通過する。」だ。

2015年7月30日の参院平和安全法制特別委員会。東電福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。後の日本の電力事情について安倍は「原発が全て停止したため、化石燃料への依存度はオイルショックよりも高い9割になった」と答弁し、こう続けた。

「ホルムズ海峡を通過する化石燃料が途切れると、直接輸入分だけで夏の(電力需要)ピーク時に供給力の約4分の1を失う」

こうした中東の政情と日本の電力事情を結び付けた説は柏崎刈羽原発の地元でも流布されている。

裏付けは本当にあるのか。...