「第5部 依存せぬ道は」紹介

「原発依存度を可能な限り低減する」。政府が行った閣議決定の土台が今、揺らいでいる。世界では再生可能エネルギー自然界に常に存在し、利用しても枯渇することがない化石燃料以外のエネルギー。発電時に温室効果ガスを排出せず、国内で生産でき、環境負荷が少ない。日本の法律では、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが該当する。の成長が加速し、日本では原子力を再評価する動きが目立つ。連載企画「原発は必要か」の第5部では、エネルギー事情の実相を追い「依存しない道」を探る。(文中敬称略、本編全7回)

<1>再生エネ、世界で急成長

国際エネルギー機関(IEA)が2016年6月1日に出した発表文に、世界の最新のエネルギー事情が記されている。「再生可能エネルギーは現在、世界の発電量の約23%を賄っている」

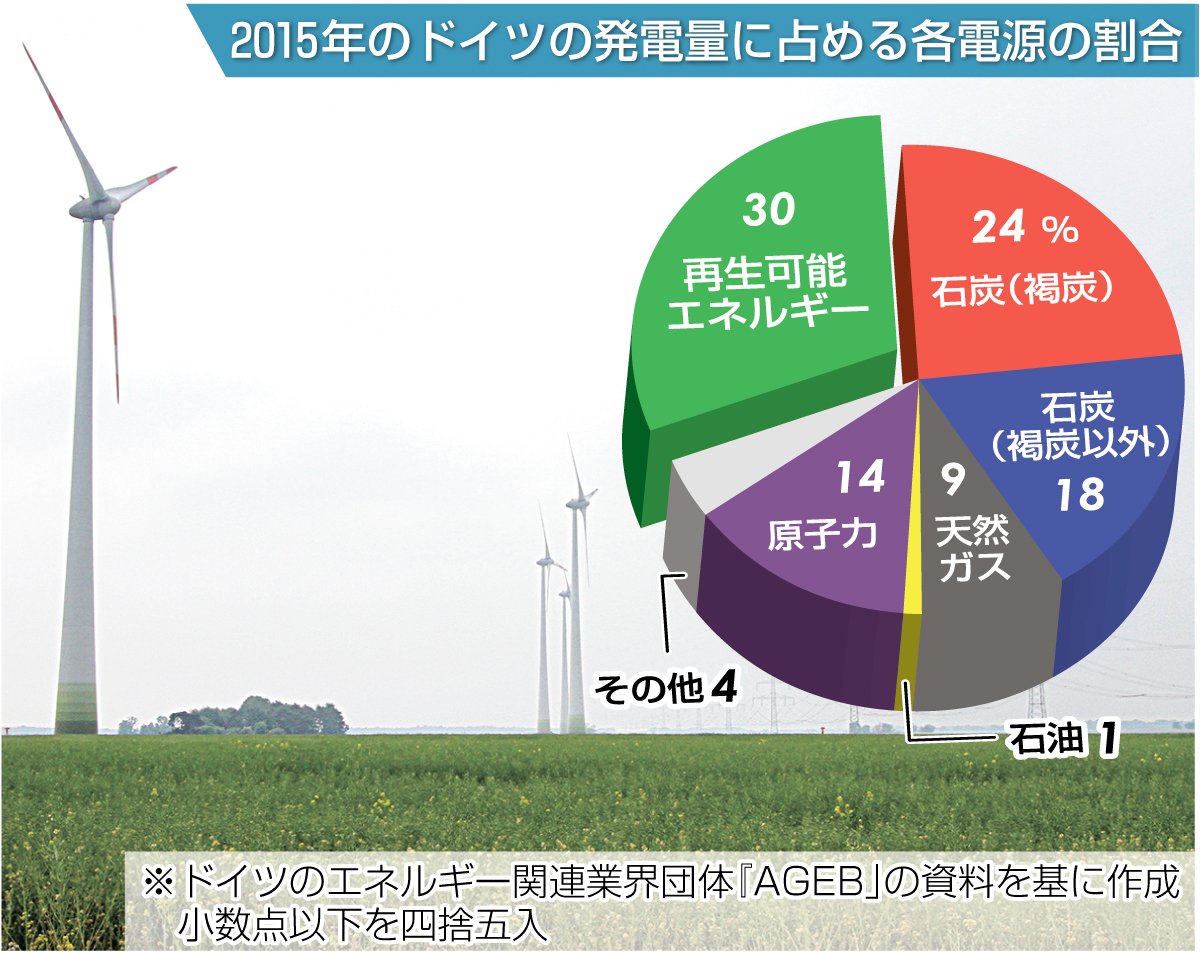

<深掘り>ドイツ、出力変動には気象予測で対応

再生可能エネルギーの核となる太陽光、風力発電は、天候によって発電出力が変動する。日本では、大量導入すると電気の安定供給に支障が出かねないとして不安視されることが多い。

<2>再生エネに障壁、参入に制約も

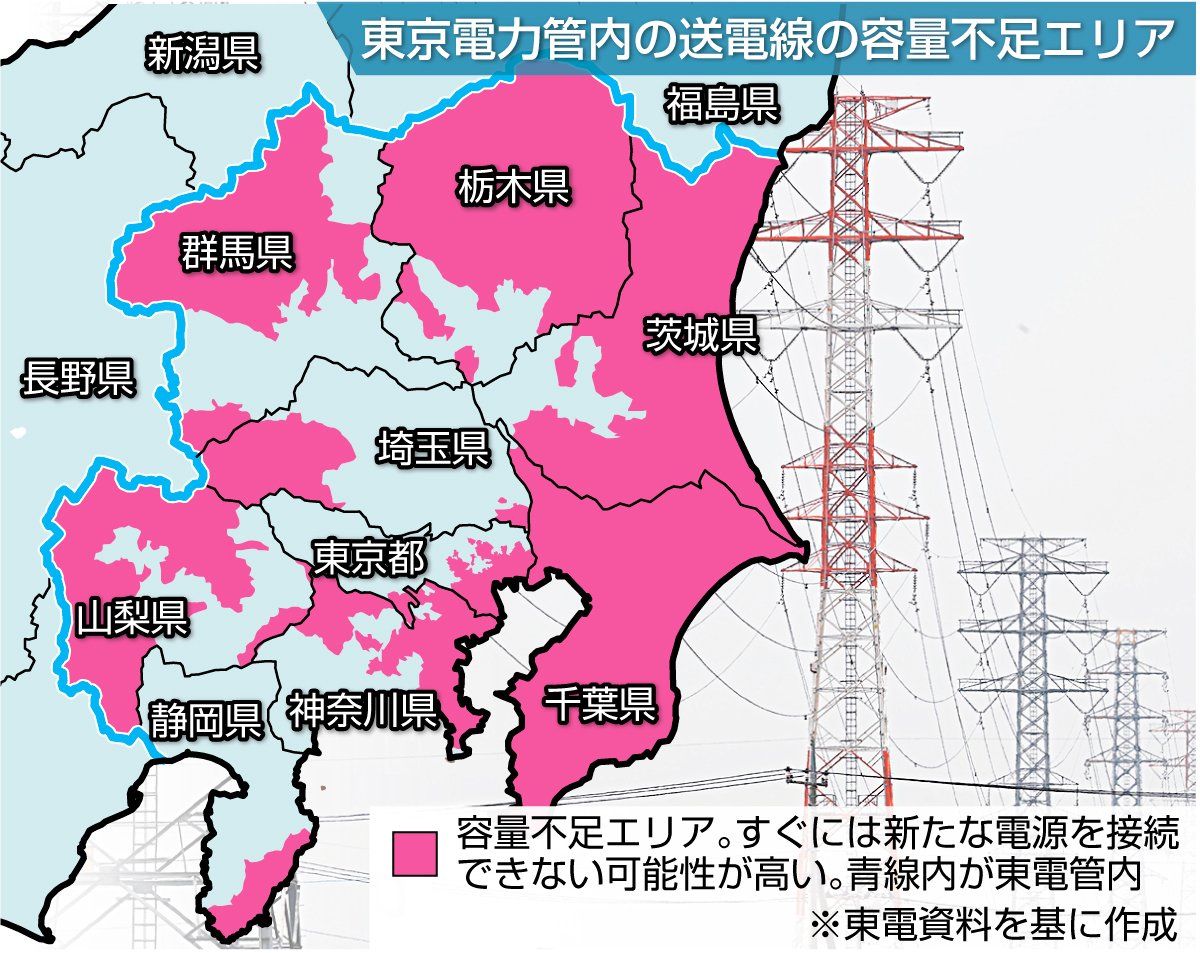

再生可能エネルギーの「最大限の導入」を掲げる日本。普及の障壁の一つとして挙げられているのが大手電力会社の存在だ。

<深掘り>ルポ・ドイツ 住民主体で導入をリード

ドイツでは、市民自らが発電事業に乗り出すなど、再生エネは社会に定着している。首都ベルリンの中心部から東へ約30キロの村を訪ねると、風車28基が点在する光景が目に飛び込んできた。

<3>「電力鎖国」、送電接続を軽視

再生可能エネルギーを中心に据えるという経営判断を、大手電力会社はできないのか-。電力業界のトップが国会の場でただされたことがある。

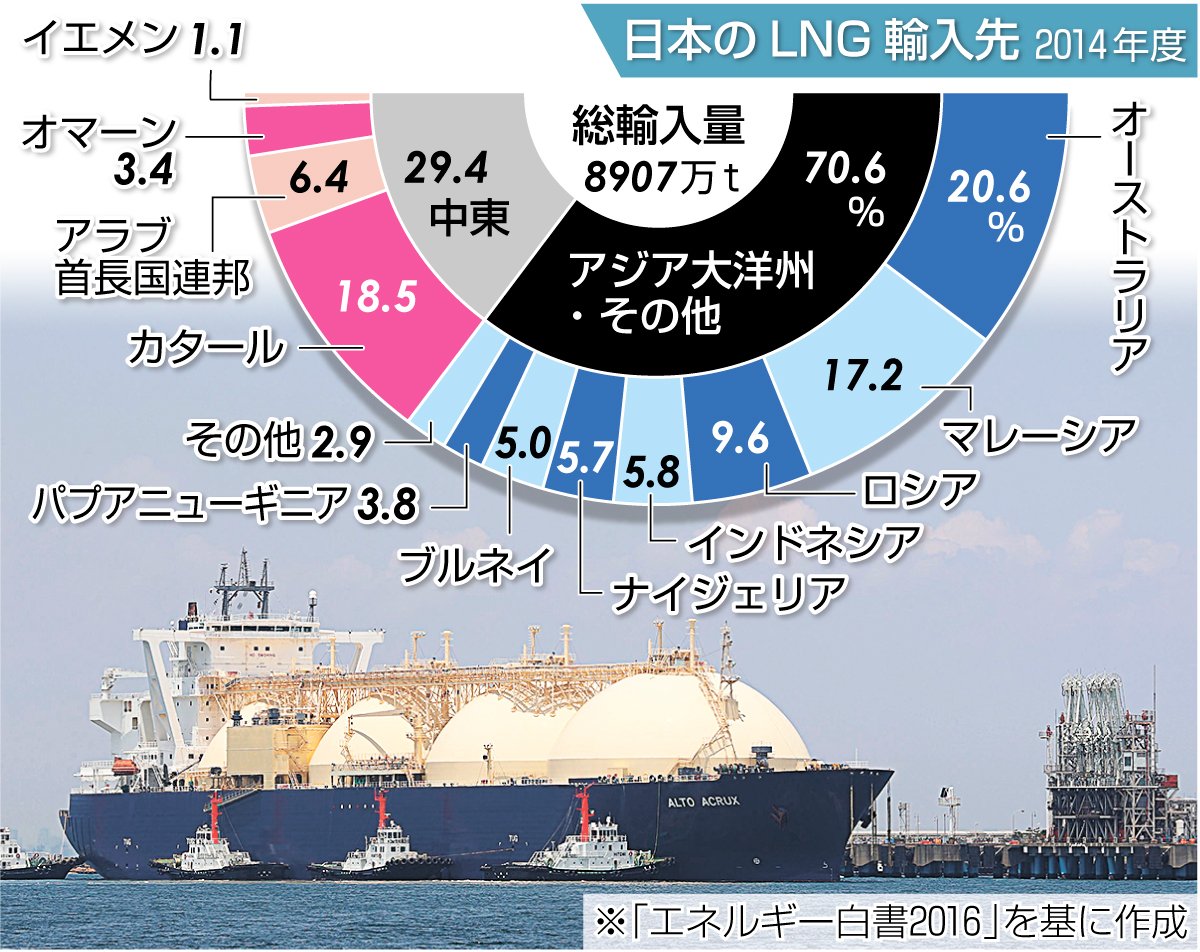

<4>中東危機、電力供給との関連は

東京湾に面した東京電力富津火力発電所(千葉県)に1隻の巨大タンカーがゆっくりと接岸した。オーストラリアから液化天然ガス(LNG)を運んできた。

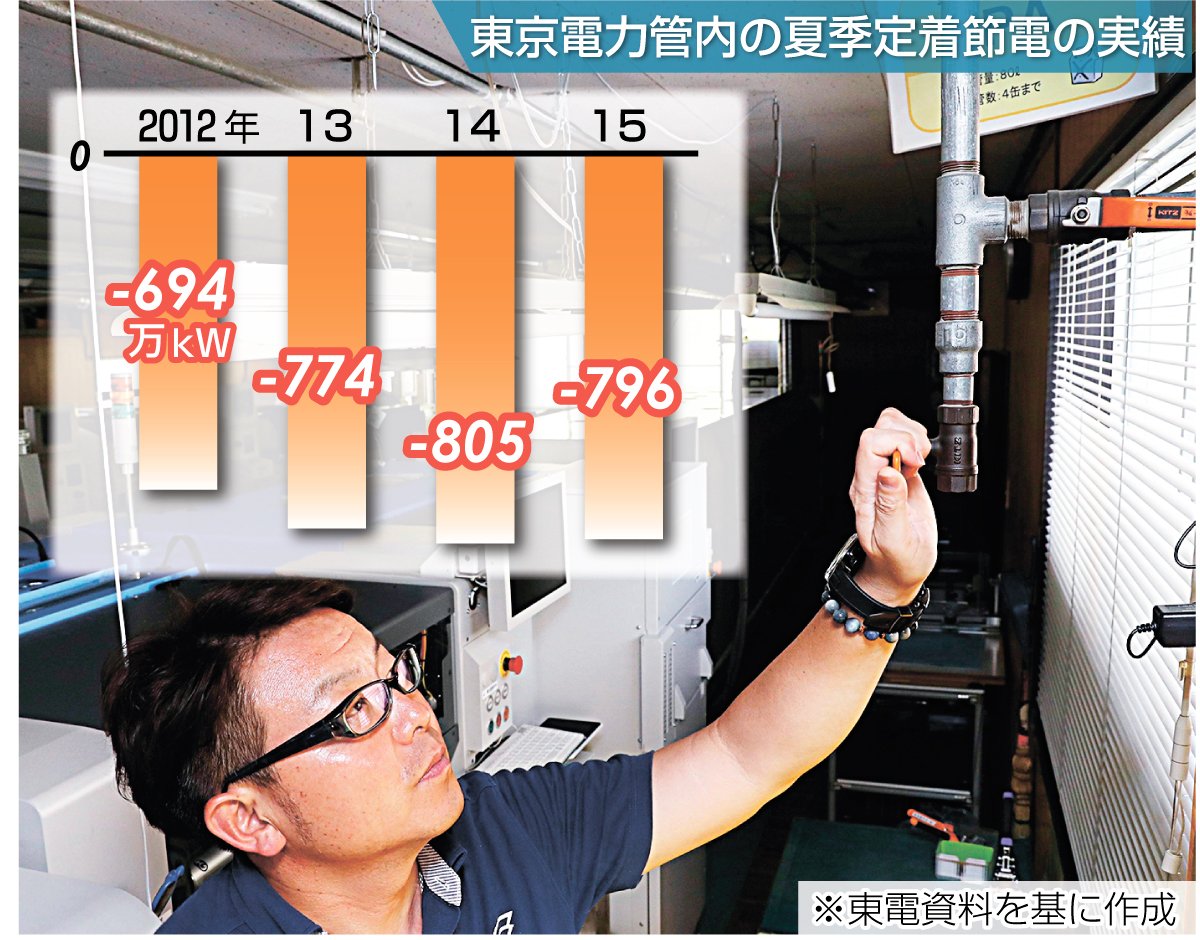

<5>節電実績、柏崎刈羽の全基分に相当

電気使用量が増える夏の首都圏で大きな変化が起きている。福島第1原発事故後、需要のピーク時に必要となる出力が約800万キロワットも減少しているのだ。

<6>CCS、「切り札」より効果

原発が必要な理由の一つとして、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)を排出しないことが挙げられる。だが、世界の評価はそこまで高くはない。

<7>原発回帰で問われる針路

世界では今、原子力が逆風にさらされている。福島第1原発事故を契機に、原発を段階的に廃炉にする「脱原発」を決めた国がある。欧州の産業大国ドイツだ。

[原発は必要か]のラインナップ

第1部 100社調査

柏崎刈羽原発が地域経済に与えた影響を調べるため、地元企業100社を調査した。浮かび上がったのは、原発と地元企業の関係の薄さだった。

第2部 敷かれたレール

福島第1原発事故の影響が続く中、東京電力が柏崎刈羽原発を再び動かすレールが着々と敷かれる。誰が、なぜ原発を動かそうとしているのか-。

第3部 検証 経済神話

再稼働を巡る議論で「原発は地域経済に貢献する」との主張があるが、それは根拠の乏しい「神話」ではないか。統計を基に虚実を検証する。

第4部 再稼働 何のために

柏崎刈羽原発の再稼働は何のためなのか。再稼働問題を巡る東京電力の経営事情や、原発が抱える課題を探る。

第5部 依存せぬ道は

再生可能エネルギーの成長が加速する世界的潮流に逆行するかのように、日本で原子力を再評価する動きが目立つ。エネルギー事情の実相を追う。

【2016/6/17】

原発が必要な理由の一つとして、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)を排出しないことが挙げられる。大手電力会社で構成する電気事業連合会は原発を「温暖化対策の切り札」とまで持ち上げる。

だが、世界の評価はそこまで高くはない。

世界のエネルギー情勢に強い影響力を持つ国際エネルギー機関(IEA)が2016年6月1日に公表した報告書「エネルギー技術展望2016」。要旨には「2013~50年の累積的な排出削減量に最も大きく寄与するのは…」との書き出しで、各エネルギー技術のCO2削減への寄与度が記されている。

燃料と電力の効率化(省エネ)が38%、再生可能エネルギー自然界に常に存在し、利用しても枯渇することがない化石燃料以外のエネルギー。発電時に温室効果ガスを排出せず、国内で生産でき、環境負荷が少ない。日本の法律では、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが該当する。が32%。原子力はわずか7%しかない。

むしろ原子力以上に期待されている技術がある。CO2回収貯留(CCS)だ。寄与度は、省エネ、再エネに次ぐ12%に上る。

CCSとは、火力発電所などが大量に排出するCO2を分離して回収し、地下深くの地層に注入する技術だ。地下に貯留することで大気中への放出量を抑える。

世界には、CO2約2兆トンを削減できる潜在力があるとされる。現在の排出量の63年分に当たる量だ。

実は新潟県には、優れた研究実績から、海外の専門家が「世界のキング」と評するCCSの実証試験の舞台がある。

長岡市南西部の越路地域に広がる国際石油開発帝石(東京)の「南長岡ガス田」。この一角で2000年から実証試験と長期観測に取り組んでいるのが地球環境産業技術研究機構(RITE、本部京都府)である。実証試験の目的はCCSの安全性、信頼性を継続して確認することだ。

2003~05年までに地下約1000メートルの地層中にCO21万トン余りを注入した。その後も定期的に地下のCO2の状態を観測し続けている。

「キング」と言われるゆえんは、この10年以上も続く観測にある。世界には、これほど長期にわたって地下のCO2の動向をきめ細かく追跡しているケースはないという。...