高度経済成長期1950年代半ばから、第1次オイルショックに見舞われた73年までの驚異的な経済成長。50年代は戦後の復興需要に支えられたが、60年代は製造業がめざましい発展を遂げ、輸出が拡大。池田内閣の「国民所得倍増計画」など経済最優先の政策により10年間の平均実質成長率が10%を超えた。前半は電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビの「三種の神器」、後半は自動車、クーラー、カラーテレビの「3C」が急速に普及して、庶民の暮らしが大きく変わった。のひずみを象徴し、公害の原点といわれる水俣病熊本県水俣市のチッソ水俣工場から不知火海(八代海)に流された排水に、毒性の強いメチル水銀が含まれ、汚染された魚介類を食べた住民らに手足のしびれや感覚障害、視野狭窄(きょうさく)といった症状が相次いだ。1956年に公式に確認され、68年に国が公害と認定した。母親の胎内で影響を受けた胎児性患者もいる。根本的な治療法は見つかっていない。新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそくと並ぶ四大公害病の一つ。。国の被害者救済策が不十分だったために、多くの被害者が取り残され、全国で訴訟が繰り返されました。新潟水俣病1965年、阿賀野川流域で公式確認された。阿賀野川上流の鹿瀬町(現阿賀町)にあった昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)の鹿瀬工場が、アセトアルデヒドの生産過程で生じたメチル水銀を含む排水を川に流し、汚染された川魚を食べた流域住民が、手足の感覚障害や運動失調などを発症する例が相次いだ。56年に熊本県で公式確認された水俣病に続く「第2の水俣病」と呼ばれる。が発生した新潟県でも争いが今も続き、新潟水俣病第5次訴訟水俣病被害を訴える新潟市などの男女が2013年12月、国と昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に損害賠償などを求め新潟地裁に提訴した訴訟。原告が水俣病かどうかや、九州に続き新潟県でも水俣病が発生したことに対する国の責任の有無が主な争点となっている。は提訴から10年余りを経て、2024年4月18日、新潟地裁で一部の原告に判決が言い渡されます。公式確認から60年近くたってもなお、終わらない新潟水俣病問題を振り返ります。(2回続きの2)=社会状況を伝えるため、写真や紙面は当時のものを掲載しています=

× ×

◆国の認定基準を事実上否定、初めて行政責任を認めた関西訴訟最高裁判決

いったん「政治解決」をみた水俣病でしたが、2004年に転換点を迎えます。

政治解決後も続いていた水俣病関西訴訟で最高裁は2004年10月、「水俣病特有の感覚障害があれば患者と認められる」とする判決を下しました。

2004年10月16日付の新潟日報朝刊1面

国の認定基準公害健康被害補償法(公健法)に基づき、認定審査会が水俣病患者かどうかを判定する際に国が示している判断条件。1977年に厳格化し、手足のしびれや感覚障害、視野狭(きょう)窄(さく)といった複数の症状の組み合わせを求めている。最高裁は2013年、「感覚障害だけの水俣病」を認めたが、国はその後も認定基準を見直しておらず、救済を求めた訴訟が各地で相次ぐ。より広く患者と認める判断で、事実上、国の認定基準は否定されました。同時に、国と熊本県には原因企業であるチッソの工場排水を止める義務があったにもかかわらず怠ったとして、初めて行政責任も認めました。

この最高裁判決を受け、認定申請する人が急増しました。しかし国は基準を見直しませんでした。そのため、全国で患者認定を棄却された人らが訴訟を起こしました。

◆新潟水俣病の訴訟で初めて県が被告に、最高裁まで争う

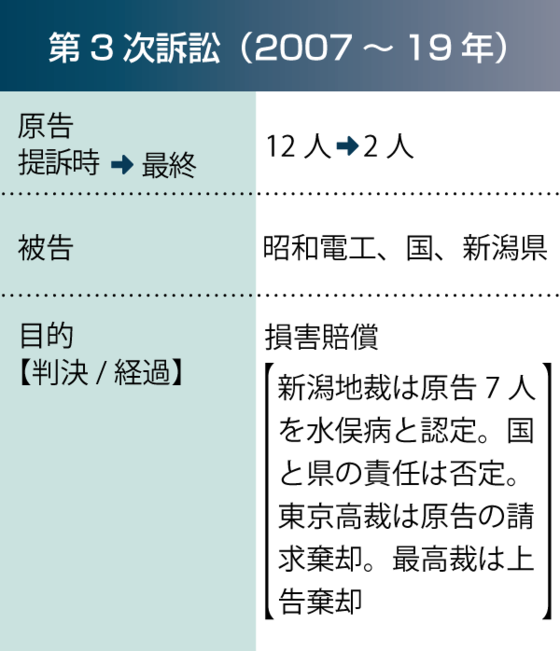

2007年4月、新潟市などの12人が国と新潟県、昭和電工に対して損害賠償を求めた新潟水俣病第3次訴訟が新潟地裁に提起されました。

※「+」を触ると詳しい情報が表示されます

新潟水俣病第3次訴訟とは?詳しく見る

原告は、昭和電工の工場排水の規制を怠ったなどとして国に加えて新潟県の責任も追及。新潟水俣病の損害賠償請求訴訟で初めて県が被告になりました。

原告は結審時、11人(うち1人は審理中に認定済み)になりました。判決は2015年3月に言い渡され、原告7人を水俣病と認め、昭和電工に賠償を命じました。一方、国と県の責任は否定しました。

新潟水俣病第3次訴訟の一審判決を受け、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士=2015年3月、新潟地裁

一審を受け、原告と被告は双方が控訴。審理が進む途中で原告10人のうち8人が取り下げ、2018年3月の東京高裁判決では原告2人を水俣病と認めず、国と県の責任も認めませんでした。

原告は上告しましたが、2019年3月、最高裁が上告を棄却。第3次訴訟は新潟水俣病で上告された初めての訴訟となったものの、最高裁で実質的な審理はされず、「水俣病とは認められない」と原告の請求を棄却した二審判決が確定しました。

◆掲げた「全面解決」、“第2の政治解決”につなげる

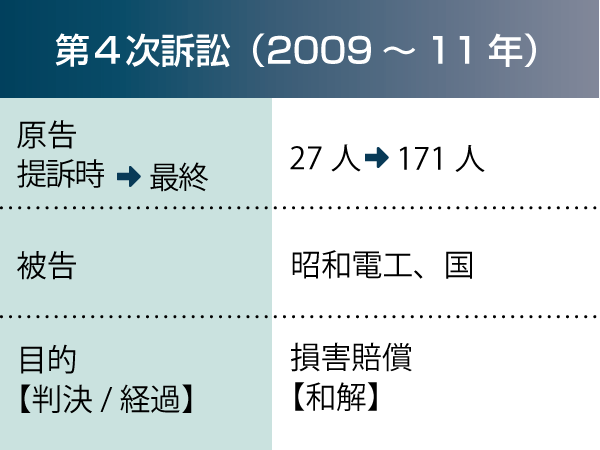

2009年6月には新潟水俣病第4次訴訟が新潟地裁に起こされました。医師団が阿賀野川流域での被害者の掘り起こしを実施し、水俣病と診断された27人が、国と原因企業の昭和電工に損害賠償を求めました。

※「+」を触ると詳しい情報が表示されます

新潟水俣病第4次訴訟とは?詳しく見る

原告は新潟水俣病阿賀野患者会の会員で、新潟市や阿賀野市などに住む40〜90代の男女。九州の水俣病被害者とも連携し、水俣病問題の全面解決を掲げました。

新潟水俣病第4次訴訟の第1回口頭弁論を前に行進する原告ら=2009年9月、新潟地裁近く

国の発生に対する責任だけでなく、「被害者の切り捨ての責任」も追及しました。国が1977年に認定基準を厳しくしたことで、患者認定されなくなったと主張。昭和電工と交わした補償協定による補償が受けられなくなったのは不法行為だとしました。

追加提訴を繰り返し、最終的な原告数は173人になりました。全国でも救済を求める被害者が続出していたことから、2009年7月、与野党の合意による「水俣病救済特別措置法2004年の水俣病関西訴訟で最高裁が従来の基準よりも広く被害を認め、各地で提訴が相次いだことを受け、与野党の合意で09年7月に施行。救済対象と判断した被害者に、一時金210万円や医療費を支給するとした。1995年の政治解決に続く、第2の「政治解決」と呼ばれる。しかし、申請の受け付けを2年余りで打ち切ったため、多くの人が救済策から取り残された。」(特措法)が可決、成立。国の認定基準は満たさないものの、救済を必要とする人を水俣病被害者として救済することで最終解決を目指しました。1995年の政治解決に続く「第2の政治解決」とも呼ばれます。

「和解成立」と書かれた紙を掲げる原告の支援者=2011年3月

これを機に、国・昭和電工と原告の間で問題解決に向けた話し合いが行われ、2011年3月、和解が成立しました。

認定患者2人を除く原告171人を一時金210万円の救済対象とし、国が水俣病治療薬の研究を進めるなどとした和解案に合意。昭和電工の会長が新潟県を訪れ、被害の責任とおわびを表明しました。

和解成立の報告集会の中、ハンカチで目を押さえる阿賀野患者会の山崎昭正会長=2011年3月、新潟市中央区

◆「あたう限りの救済」のはずが…、司法では画期的な判断も

水俣病特措法では2010年5月1日から救済申請を受け付けました。ただ、「あたう(可能な)限りの救済」を国の責務としたにもかかわらず、2012年7月末で申請を打ち切りました。

※「+」を触ると詳しい情報が表示されます

特措法申請打ち切り、新たな最高裁判決とは?詳しく見る

わずか2年余りで救済の窓口を閉ざしたことに被害者側は反発。「差別や偏見を恐れて声を上げられない人がいる」「症状が水俣病と気付いていない人もいる」と訴えたが、国が撤回することはありませんでした。

特措法による救済申請は、全国で約6万5千人。新潟県が約2100人、熊本県が約4万3千人、鹿児島県が約2万人でした。そのうち救済された人数は明かされていませんが、新潟水俣病阿賀野患者会は独自の調査で、約2割が「非該当」だったとみています。

水俣病特措法の申請打ち切りなどに抗議し、環境省前で座り込む被害者団体のメンバーら=2012年7月、東京・霞が関

特措法の救済締め切りから9カ月後、再び被害者救済に光の当たる判決が出されました。

2013年4月、熊本県の行った水俣病認定申請棄却処分の取り消しと認定義務付けを求めた訴訟で、最高裁は原告の主張を認め、症候の組み合わせが認められない場合についても水俣病認定できる余地があるとする判断を示しました。

◆新潟水俣病で初の行政訴訟、原告全員「認定」

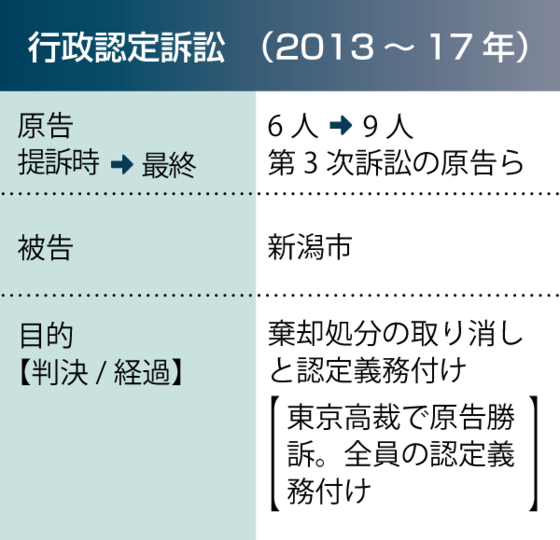

2013年の最高裁判決を受け、13年12月、新潟市に水俣病の認定申請を棄却された6人が市を相手取り、棄却処分の取り消しと認定の義務付けを求めて新潟地裁に提訴しました。新潟水俣病を巡る初めての行政訴訟となりました。

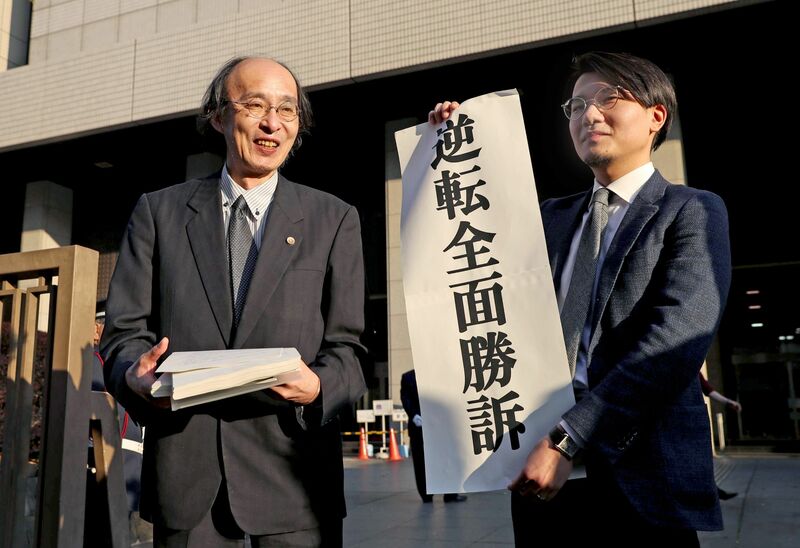

「逆転全面勝訴」と書かれた幕を掲げる原告側弁護士=2017年11月、東京高等裁判所前

原告6人のうち5人は第3次訴訟の原告でもあり、第3次訴訟と並行して争われました。

行政認定訴訟の原告は9人になり、2017年11月の東京高裁判決で全員が水俣病と認められました。

新潟市が判決を受け入れたことで原告の勝訴が確定。第3次訴訟原告でもあった8人は訴訟を取り下げました。

◆司法に救済求める全国的な動き、今も続く新潟水俣病第5次訴訟

特措法が締め切られ、門戸の狭い患者認定以外に救済の道がなくなったため、全国で司法に救済を求める動きも出ました。

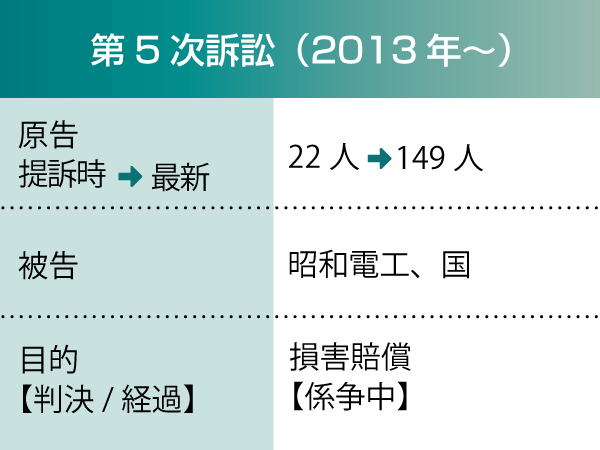

2013年12月には、新潟水俣病第5次訴訟が新潟地裁に起こされました。

提訴前の集会で決意を述べる皆川栄一団長(左)=2013年12月、新潟市中央区

阿賀野患者会の会員22人が、国と昭和電工に損害賠償を求めました。

新潟水俣病の発生における国の責任を追及し、全被害者救済につながる新制度の確立を目指しています。

決起集会で、勝訴判決を祈り「最後まで頑張ろう」と拳を上げる原告ら=2024年4月13日、新潟市中央区

2024年4月時点でも新潟地裁で審理が続いています。原告は50〜90代の149人。そのうち審理を終えた47人に、2024年4月18日、判決が言い渡されます。

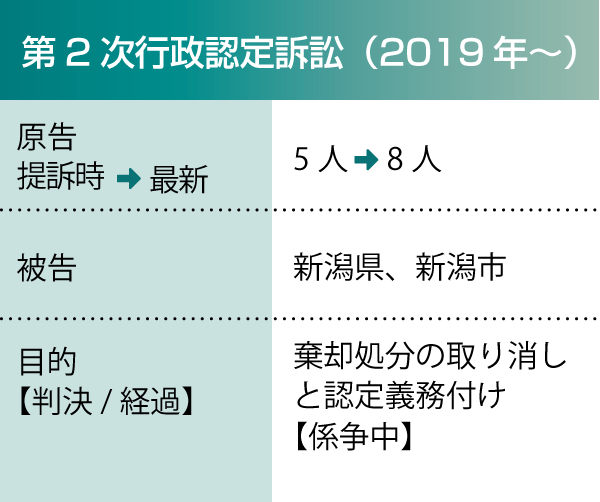

▼新潟水俣病関連で係争中の訴訟(2024年4月17日現在)

× ×