温暖化をはじめ、さまざまな要因が絡み、海や川の環境が変わっています。魚や海藻といった恵みにも響き、食文化に関わってきています。海や川が発するシグナルには、いろいろな警告やメッセージがあるはず。長期企画「碧(あお)のシグナル」では、それを読み解きながら、次代に恵みをどうつなぐのか探ります。初回シリーズ「変わる新潟の魚影」では、漁師らの思いに迫ります。(8回続きの7)

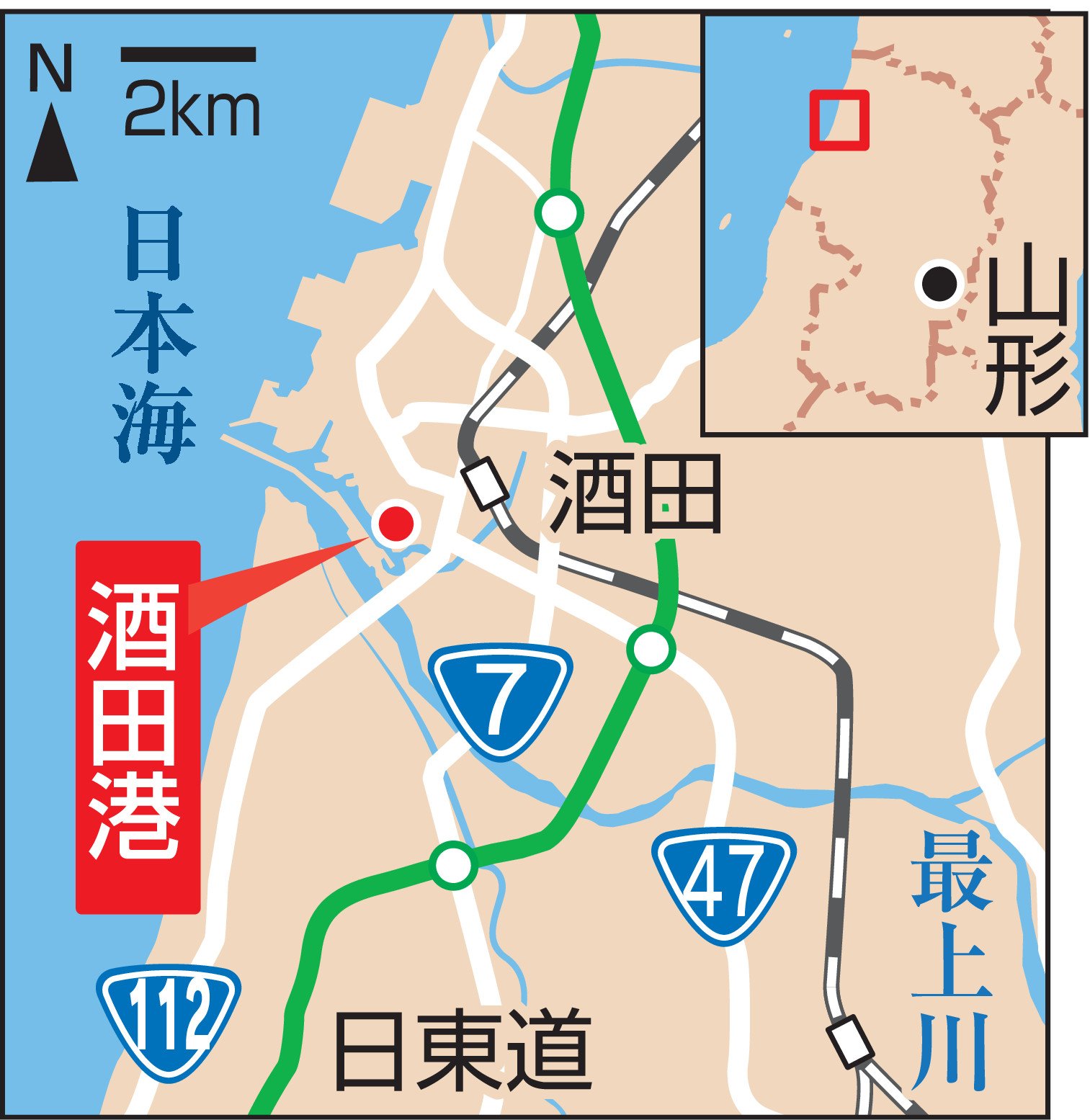

ユッケ風にしてみたり、旬の庄内柿と合わせて洋風のマリネに仕上げたり。インスタグラムには、さまざまなジャンルの料理の写真が並ぶ。共通するのは山形県の酒田港に揚がった「酒田船凍(せんとう)イカ」を使うこと。主にスルメイカで、釣った直後に船内で急速冷凍し、鮮度を保って肝までおいしく食べられる。

酒田では昔からスルメイカ漁が盛んで、全国でも水揚げ量は有数だ。「船凍のスルメイカをより広く流通させたいし、もっと市民に酒田が『イカのまち』だと伝えたい」と酒田市農林水産課主任の梅津傑(すぐる)さん(40)は力を込める。

市は地元の漁業協同組合や観光関係者らと2020年度に「戦略会議」を立ち上げ。23年にはインスタで料理の発信も始めた。ただアピールへの熱意が上がっていく時期と重なるように、ある逆風が強くなっていった。

新潟でも「クラゲの水族館」として知られる鶴岡市立加茂水族館のほど近く。年季を感じさせる建物が山形県水産研究所だ。副所長の髙澤俊秀さん(55)は「スルメイカは山形県の水揚げ量の3分の1程度を占める主要魚種だが、取れなくなってきた」と語る。

はるか日本海の真ん中で群れを追う船凍イカの船団だけでなく、沿岸が主の小型イカ釣り船なども活躍してきた。しかし2000年に5336トンあったスルメイカの水揚げが23年は462トンにとどまった。山形県によると、2024年も23年の7割程度と見込まれる。

急減は...