体を休めるかのように悠然と泳ぐブリ。水槽の中でリラックスさせ、魚のエネルギーを回復させる=2024年10月、北海道白糠町

温暖化をはじめ、さまざまな要因が絡み、海や川の環境が変わっています。魚や海藻といった恵みにも響き、食文化に関わってきています。海や川が発するシグナルには、いろいろな警告やメッセージがあるはず。大型企画「碧(あお)のシグナル」では、それを読み解きながら、次代に恵みをどうつなぐのか探ります。初回シリーズ「変わる新潟の魚影」では、漁師らの思いに迫ります。(8回続きの3)

新潟県佐渡市で取れ、高級魚として名の通る寒ブリは師走のこの時期、漁師が市場に出荷したときの「浜値」が1キロ3千円から5千円ほどになる。一方、歴史の浅い北海道白糠(しらぬか)町(ちょう)のブリは1キロ200円程度にとどまる。大量に揚がった日は50円という時もあった。

ここ数年、ブリの水揚げに沸く白糠の町は、こんな現実に向き合う。「北海道ではなじみの薄い魚。どう金に変えればいいのか」。白糠漁業協同組合専務理事の芦田廣康さん(71)は悩んできた。

「正直、おいしくなかった」。2021年から町のふるさと納税事業に関わるコンサルティング業「イミュー」(東京都)の社長、黒田康平さん(35)は初めて白糠のブリを口にした時のことを覚えている。

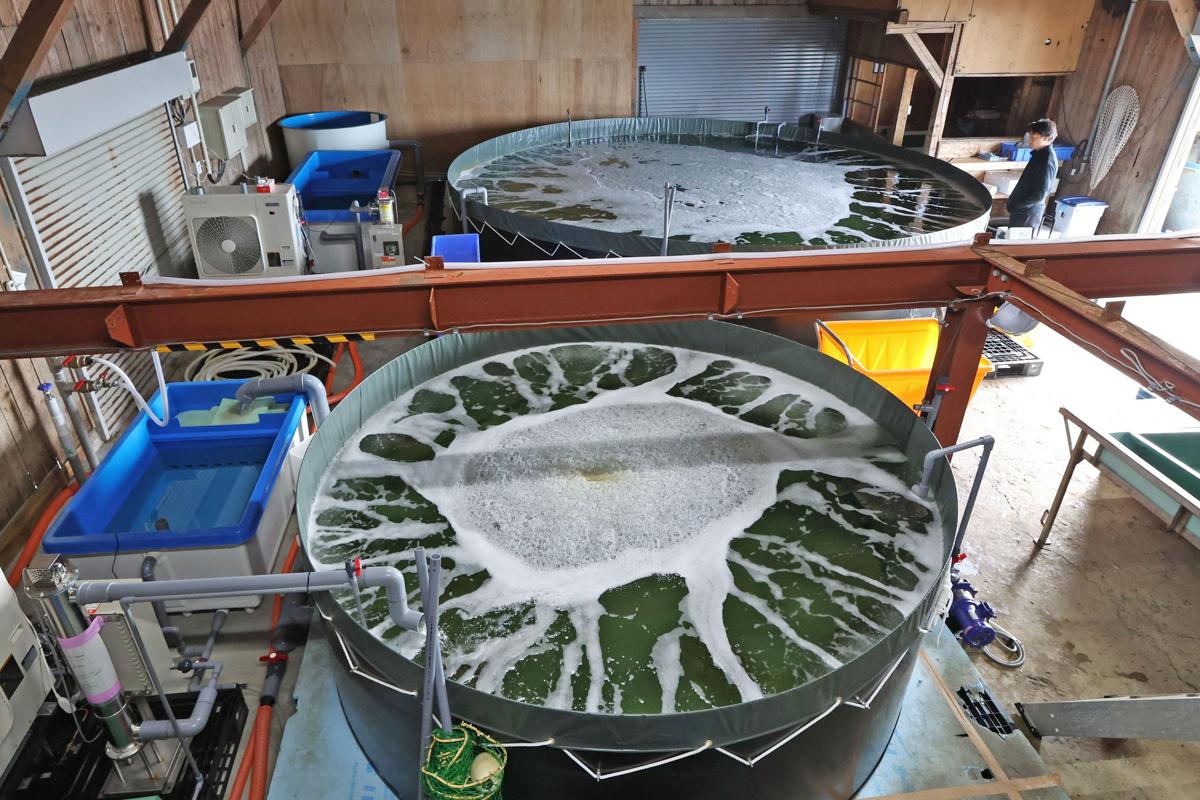

「イミュー」が使用するブリ用水槽=2024年10月、北海道白糠町

鮭の定置網にブリが入り始めたころで、イミューの元には「定置網にブリが入って邪魔だ」という話が入っていた。町を売り出す魚として可能性はないのか。知り合いのシェフに食べてもらうと「魚体はいいが、水揚げ後の手当てが悪い」との見立て。「雑魚」のブリは鮭よりも水揚げが後回しにされるといった扱いが見えてきた。

「1尾を丁寧に扱うような『ちまちまとした仕事をやってられるか』というのが、北海道の漁師さんの気質」と...

残り801文字(全文:1544文字)