白糠漁港=2024年10月、北海道白糠町

温暖化をはじめ、さまざまな要因が絡み、海や川の環境が変わっています。魚や海藻といった恵みにも響き、食文化に関わってきています。海や川が発するシグナルには、いろいろな警告やメッセージがあるはず。大型企画「碧(あお)のシグナル」では、それを読み解きながら、次代に恵みをどうつなぐのか探ります。初回シリーズ「変わる新潟の魚影」では、漁師らの思いに迫ります。(8回続きの2)

漁師の一家だろうか。真ん中の男の子は、鮭を高々と掲げる-。北海道釧路市から車で40分ほどの道東にある港町・白糠(しらぬか)町(ちょう)。太平洋を一望できる東山の一角にこんなデザインのレリーフがある。

「望洋の碑」という。白糠漁業協同組合の設立20周年を記念し、1969年に建てられた。「白糠は鮭が中心だから」。漁協の専務理事、芦田廣康さん(71)は碑に込められた背景を語る。

北海道と鮭は、先住のアイヌの人たちが「カムイチェプ(神の魚)」と呼んでいたころからのつながり。白糠町にはいま、鮭が遡上する主要な川が三つある。ここを目指してくる鮭を八つの定置網が待ち受ける。

2023年は861トンが取れ、秋鮭の漁獲高は5億円を超えた。総水揚げ高の3分の1を占める核の魚だ。でも「海が変わってきている」と、この道50年の芦田さんは感じる。

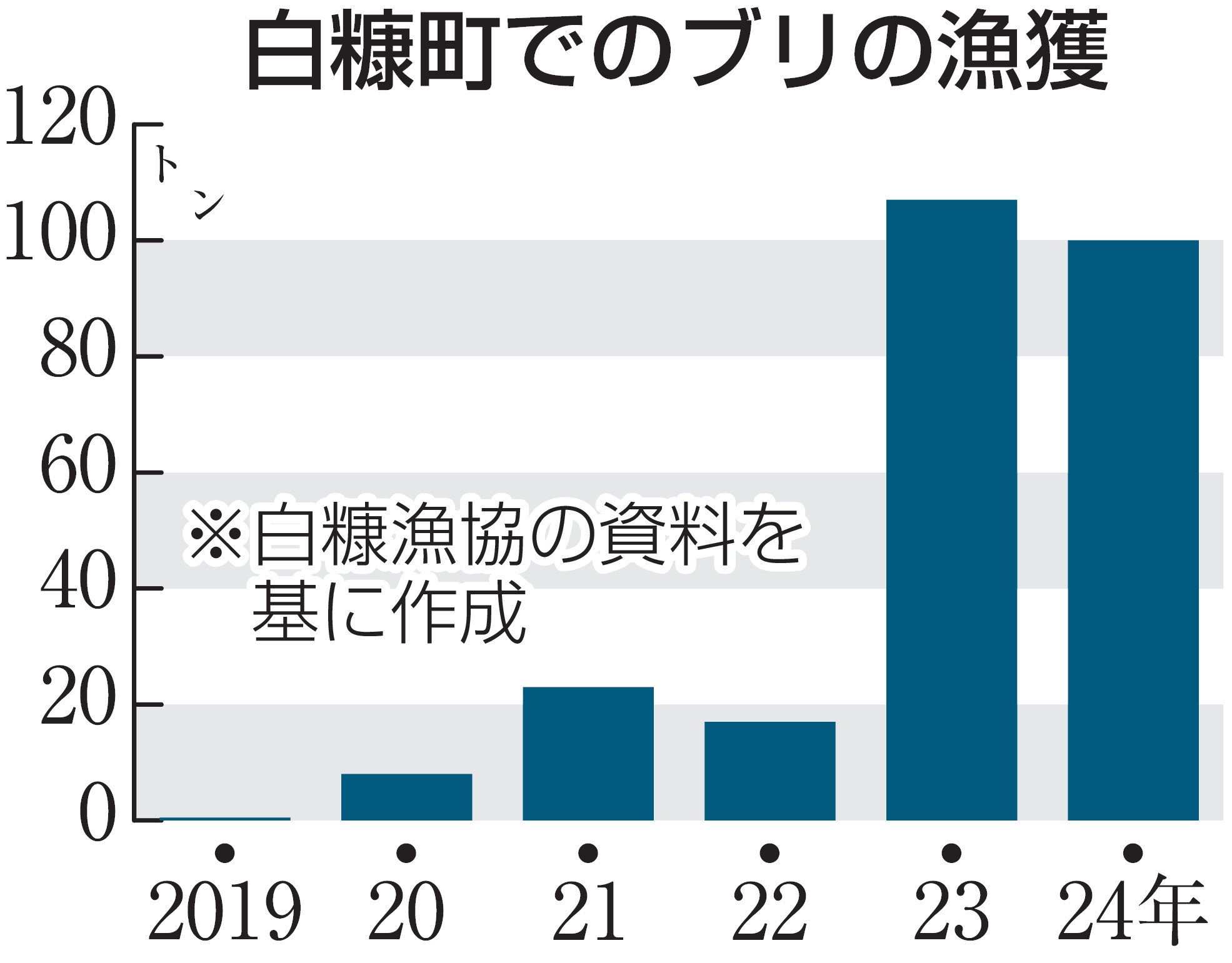

鮭が減り、そしてブリが現れたからだ。

「若いころは、たくさんの鮭が取れることがうれしかった。船に積み切れなくて、2回に分けて水揚げしたこともある」

白糠漁港から数キロ沖の太平洋で定置網漁を手がける、木村漁業部の3代目社長で船頭の木村太朗さん(41)は思い返す。

そりを引くばんえい競馬の騎手を目指し、少年時代に草競馬で手綱を取ったこともある木村さん。ただ周囲の競馬関係者...

残り731文字(全文:1508文字)