新潟県病院局が小規模の県立病院の見直しを進めている。経営改革の一環で3月、県立松代病院(十日町市)を2026年4月に無床診療所化する方向で調整していることを公にした。松代と柿崎(上越市)、妙高、津川(阿賀町)の「へき地4病院」の在り方は改革の焦点の一つ。県は縮小も含めて機能や規模を見直し、25年度中にも方向性を決める方針だ。松代病院の具体像が示されたことで、他の病院の行方も注目される。(報道部・福澤ゆかり)

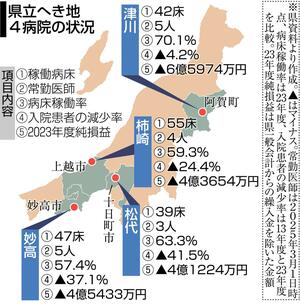

へき地4病院は、県立13病院の中でも民間では運営が厳しい不採算地域に立地する。県病院局によると、常勤医は3〜5人。病床は50床前後で、いずれも1病棟で運営している。

見直しの背景には中山間地で進む人口減少がある。23年度決算で、県の一般会計からの繰入金を除く4病院の純損益の赤字額は、それぞれ4億1千万円〜6億6千万円=図参照=。入院患者は10年前と比べ松代が41・5%減、妙高が37・1%減などと落ち込みが著しい。

へき地4病院の在り方を巡っては、県の財政危機も重なった20年、県が運営を市や町に移管することを地元に提案。だが「財政難を理由にした地方の切り捨てだ」などと捉えられ、議論は進展しなかった。

▽松代病院の無床診療所化、十日町市「県がどう進めるか注視」

しかし、新型コロナウイルス禍を経て昨年、県立病院は過去最悪の赤字が見込まれるなど経営危機が判明した。県は改革に本腰を入れ、各病院の在り方の抜本的な見直しを急いでいる。

松代病院の無床診療所化について、県は入院患者を県立十日町病院に集約することは十分可能だと説明。さらに「仮に診療所化しても運営主体は県になる」(田中秀明・県病院局経営企画課長)と現時点で市への移管は前提としていない。

十日町市の小林良久地域ケア推進課長は、松代病院の診療所化は「手段の一つとして県が考え得るとは思っていた」と受け止める。ただ、「中山間地の豪雪地帯で重要な医療機関だ。松代に限らずこの地域は医療人材の確保が難しい。県がどう進めるかは注視している」と懸念も口にした。

▽「入院と救急の受け皿確保が課題」

25年度は他の3病院でも動きが出てきそうだ。県病院局の田中課長は「地域で医療体制を残すことを前提に考えている」とし、他の医療機関などとの連携も合わせた提案を示唆する。課題は入院と救急の受け皿をどう確保するかだという。

県病院局によると、柿崎と妙高の2病院は救急患者に対応する病院だが、実際は患者が大規模病院に搬送される例が多い。介護施設などで対応可能な入院患者が一定数いる現状も踏まえ、2病院の方向性は上越医療圏の再編議論の中で定まるとみられる。

一方、津川病院は事情が異なる。面積が広大な阿賀町で唯一、救急に対応。最も近い五泉中央病院まで車で約30分かかるなど、立地条件が厳しい。仮に診療所とした場合、夜間などの...