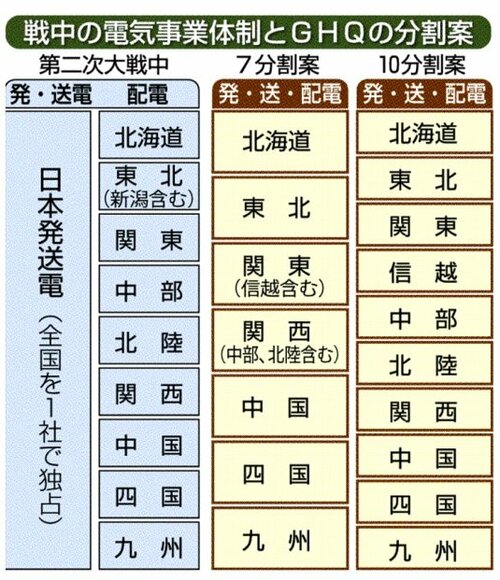

全国を9地区(沖縄を除く)に分け、その地域にある大手電力会社1社が発電、送電、配電を一貫して行う地域独占体制は、戦後の復興期から60年以上続いてきた。「9電力体制」の起源は戦後の電気事業再編にまでさかのぼる。新潟県は再編によって東北地区に組み込まれた。「再考原子力」歴史編の「電力首都へ」中編は、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

[再考原子力]とは

2013年から15年にかけて「新潟日報」朝刊で掲載したシリーズ企画「再考原子力 新潟からの告発」の一部を掲載します。東京電力福島第1原発事故を経験しながら、日本の原子力政策の本質的構造はなぜ、変わらないのか―。柏崎刈羽原発がある新潟県から、置き去りにされてきた課題について、歴史を含めて多角的に検証し、地方が背負わされてきた矛盾を告発した企画です。年齢や肩書き、記載内容などは朝刊掲載当時のものです。

[再考原子力]のラインナップ

第1部 狙われる地方 放射性廃棄物処分

政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が核のごみの最終処分問題だ。原発と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。

第2部 置き去りの日本海 地震津波研究

柏崎刈羽原発をはじめ、日本海側には国内のほぼ3分の2の商業用原子炉がある。しかし、太平洋側に比べ日本海側の地震研究は遅れていると指摘される。

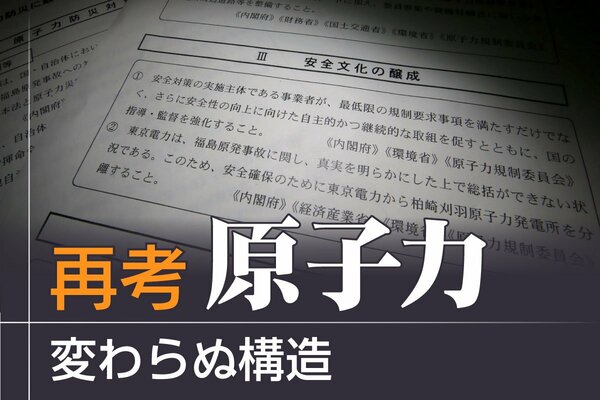

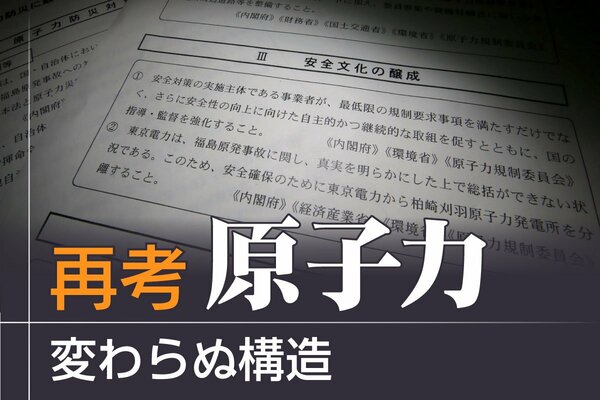

第3部 変わらぬ構造 再稼働論議

世界史に残る原発事故が起きた日本で、原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声は政策に反映されたのか。

第4部 もう一つの道 脱 原発依存

政府は一定規模での原発維持を目指している。本当にその道しかないのか。原発に頼らない「もう一つの道」を模索する欧州各国を訪れた。

歴史編・電力 首都へ[前編]源流

柏崎刈羽原発や福島第1、第2原発は、首都・東京への電力供給を長年担ってきた。始まりは、大正時代までさかのぼる。

歴史編・電力 首都へ[中編]戦後再編

戦後、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地

首都圏のための巨大電源基地・柏崎刈羽原発が、都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景とは。

資料編

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

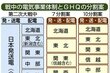

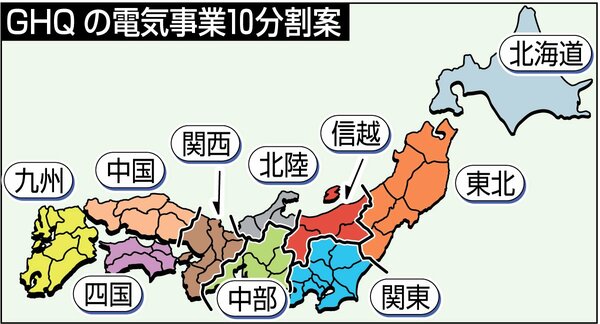

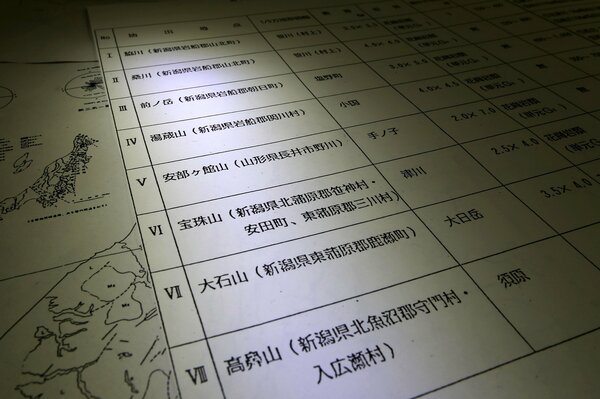

<1>「信越地区」含む10分割案をGHQが指示

第一次世界大戦後の不況が続く1922(大正11)年の10月20日。夜が明けつつある長野県境近くの集落、大割野(現・新潟県津南町)に突然、ごう音が響いた。

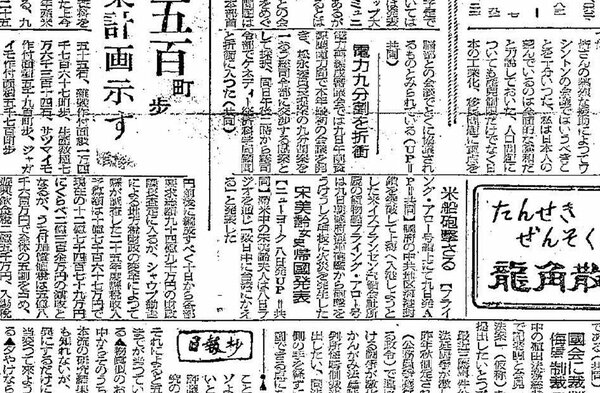

<2>10分割案での“新潟地区独立”、知事も歓迎

「電力分割 新潟地区独立説も」。1950(昭和25)年1月23日付の新潟日報夕刊の1面には大見出しが躍った。

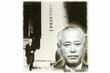

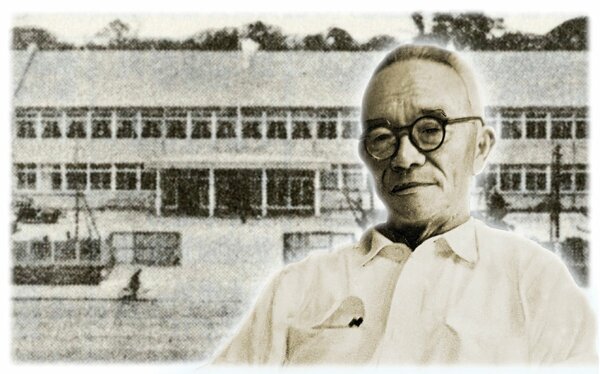

<3>「電力の鬼」松永安左エ門、GHQの10分割案に反発

「電力の鬼」と呼ばれたこわもての男が、連合国軍総司令部(GHQ)幹部たちと向き合っていた。手には渡されたばかりのGHQによる文書が握られていた。

<4>産業界、松永私案の「9分割」を批判

電気事業再編成審議会会長の松永安左エ門が示した「松永私案」は、現在の9電力体制の原案と言える。審議会の中では当初、産業界の委員からやり玉に挙げられていた。

<5>日本発送電解体にあらがった新潟県人

「電気事業の企業形態は当分現状のままにしていただきたい」。電気事業再編について議論している委員たちを前に、堂々と現状維持を説く声が響いた。

<6>激しい駆け引き、配電会社も盛んに運動

1950(昭和25)年11月1日、衆議院で監察の役割を担う考査特別委員会では、議員たちが電気事業再編をめぐるカネの問題で1人の証人を追及していた。

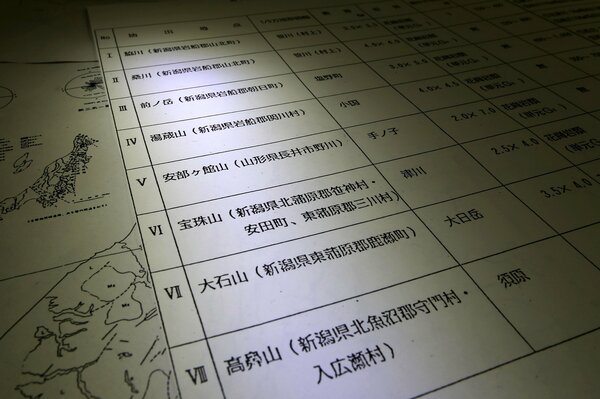

<7>GHQ、営業地区外の発電所所持に反対

連合国軍総司令部(GHQ)経済科学局生産・企業理事のケネディは1950(昭和25)年1月19日、全国の電気事業を10地区に分ける「10分割案」を国の電気事業再編成審議会に内示した。

<8>「7か9」から2カ月で10分割案に変更

連合国軍総司令部(GHQ)経済科学局理事のケネディが電気事業のブロック分けについて「7か9」と示唆した1949(昭和24)年11月25日から、「10」と内示した50年1月19日までの2カ月間に何があったのか。

<9>地方より中央優先の審議会案

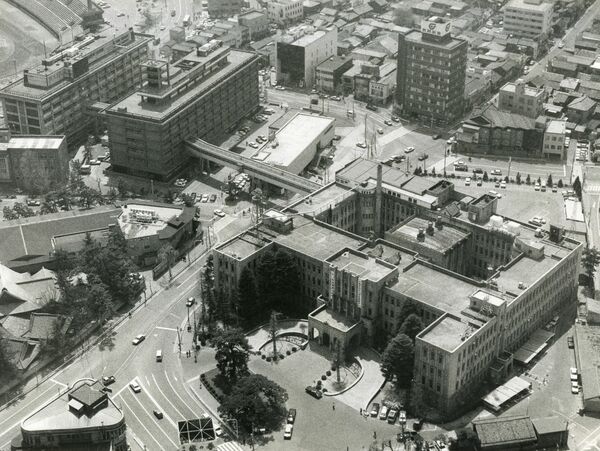

1950(昭和25)年2月8日、新潟市中心部にあるホテルイタリア軒での改訂電気料金説明会には、知事の岡田正平ら県内有力者130人余りが集まった。参加者の目は1人の米国軍人に注がれていた。

<10>「地元で生み出された電気は地元で」

1950(昭和25)年2月22日の夕方、1日限りの新潟県議会臨時会が急きょ開かれた。電気事業再編成をめぐり二つの決議案が可決された。

<11>「岩」を割った松永安左エ門、激しい巻き返し

高級ブランド店が並ぶ東京・銀座4丁目の裏通りに、「名古屋商工会館」という築80年を超える6階建ての小さなビルがある。

<12>GHQ、統一方針なく変心

連合国軍総司令部(GHQ)は、信越地区の電気事業を独立させる10分割案を自ら示しながらも結局、9分割する政府案を認めた。

<13>そもそもなぜ新潟は東北エリアに?

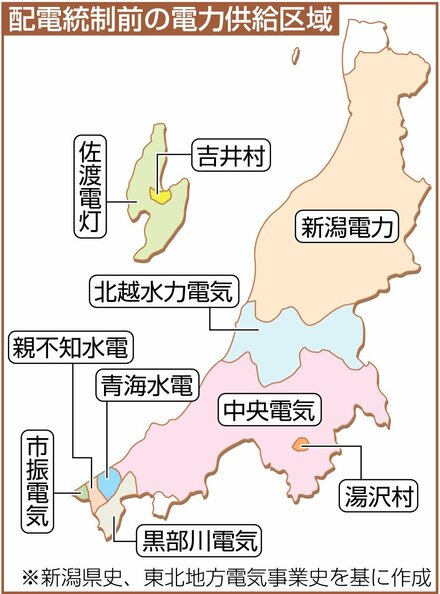

戦後の電気事業再編は結局、全国9地区でそれぞれ配電事業を独占していた配電9社のエリアがそのまま転用された。東北配電の営業エリアだった新潟県の電気事業は、東北電力に引き継がれたわけである。

<14>固定化された「首都の電源地」

戦後の電気事業再編で、新潟県は東北電力の供給区域となった。ただ、戦前から首都圏へ送電していた信濃川水系の水力発電所は、東京電力の所有とされた。

[再考原子力]のラインナップ

第1部 狙われる地方 放射性廃棄物処分

政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が核のごみの最終処分問題だ。原発と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。

第2部 置き去りの日本海 地震津波研究

柏崎刈羽原発をはじめ、日本海側には国内のほぼ3分の2の商業用原子炉がある。しかし、太平洋側に比べ日本海側の地震研究は遅れていると指摘される。

第3部 変わらぬ構造 再稼働論議

世界史に残る原発事故が起きた日本で、原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声は政策に反映されたのか。

第4部 もう一つの道 脱 原発依存

政府は一定規模での原発維持を目指している。本当にその道しかないのか。原発に頼らない「もう一つの道」を模索する欧州各国を訪れた。

歴史編・電力 首都へ[前編]源流

柏崎刈羽原発や福島第1、第2原発は、首都・東京への電力供給を長年担ってきた。始まりは、大正時代までさかのぼる。

歴史編・電力 首都へ[中編]戦後再編

戦後、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地

首都圏のための巨大電源基地・柏崎刈羽原発が、都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景とは。

資料編

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

![電力首都へ[中編]](https://niigata-nippo.ismcdn.jp/mwimgs/5/4/850m/img_545323c7ae9842014508c6ff5b58927e35185.jpg)