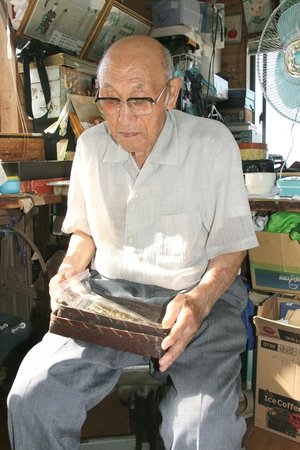

長崎原爆の日である9日は、旧ソ連による旧満州(中国東北部)侵攻から76年となる日でもある。新潟県佐渡市の小保(こぼ)茂さん(95)は満州で敗戦を迎え、捕虜としてシベリア抑留を経験した。零下50度にもなる地で自由や満足な食事はなく、歯向かえば銃殺刑が待つ日々。「恥も外聞もない。生きて日本に帰るという執念しかなかった。たくさんの惨状を見た」と戦争が生む悲劇を訴える。

1941年、佐渡。15歳の小保さんは、満州開拓に当たる青少年義勇軍に志願した。強制されたわけではない。満州に渡れば、20町歩(約20ヘクタール)の耕作地が与えられると聞いた。「農業で身を立てられる」。異国に夢を見た。

満州移民は国策として進められ、本県では開拓団と青少年義勇軍の計約1万3千人が農業移民として海を渡った。背景には世界恐慌や農村の疲弊、土地不足などがあった。メディアも移民を後押しした。

小保さんは渡満後、訓練所で同世代の少年らと農耕を学んだ。休日は鉄砲を担いで山に入り、イノシシやシカを狩った。その後に割り当てられた入植地で、馬小屋と寝間が合わさった家で暮らすことになった。「えらいところに来た」と思ったが、必死な毎日に青春を感じていた。

しかし、45年に戦局悪化で小保さんも軍に召集された。8月9日、ソ連軍が満州に侵攻すると出陣命令が出た。遺書を書き、上官から青酸カリを渡された。「敵に捕まえられたら飲め」。自決用だった。15日、旧満州国の首都新京を防衛するさなか、終戦を迎えた。ぎりぎりで命をつないだ。

ソ連兵に捕らえられ、抑留生活が始まった。収容先はカザフスタン。鉄道設置のための砕石を課された。食事は飼料であるエンバクのかゆで、「人間が食べるなんて夢にも思わなかった。味なんてしなかった」。

極寒の地。所属の小隊では飢えと寒さ、疲労で次々と死者が出た。抑留生活が1年になったころ、60キロあった小保さんの体重は40キロまで落ちた。道の石がジャガイモに見えた。

零下40度以下になると作業が免除される特例があった。あるとき、零下39度の日があった。免除には1度足りなかった。疲弊する隊員たちを見かね、日本人の小隊長が中止を判断。小保さんらは体を寄せて温め合った。その様子を見たソ連側の監視兵2人が小隊長に銃を突き付けると、小隊長は銃を奪い、2人を殴り倒した。小隊長は応援に駆け付けた兵に連行された。

抑留は2年に及び、47年9月、引き揚げ船で帰国した。従軍経験者の多くが他界した。「嫌だと思われるかもしれないが、年寄りの言うべきことは言わんといけない」。戦争が生む惨状は身に染みている。二度と繰り返さないよう、経験を語り続けるつもりだ。