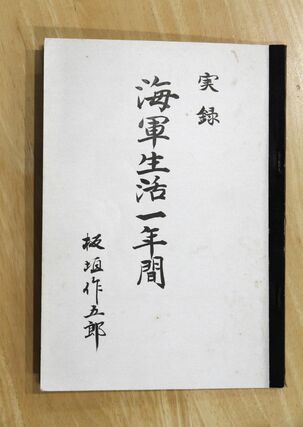

「実録 海軍生活一年間」と筆文字で書かれた表紙の冊子をめくると、戦時を生きた若者の等身大の姿が浮かび上がる。新潟市中央区の板垣和正さん(66)は昨年、新潟県村上市朝日地区の実家で、父・作五郎さん(2003年に78歳で死去)の手記を見つけた。

作五郎さんは1944年、19歳で海軍に志願した。整備兵として愛知県知多半島にあった海軍の航空隊に入隊。約1年間過ごした。手記は当時の様子を56歳の時に書いたものだ。

映画や新聞が伝える海軍の活躍ぶりに憧れた作五郎さんだが、「嫌な思い出ばかり」と記す。水泳やボート、手旗信号の訓練を受ける時など、さまざまな場面で教官や先輩からビンタされたり、丸太の棒で尻をたたかれたりした。

食事の乏しさもこたえた。「盛りつけや配膳の当番になると、自分の器にはしゃもじを縦にして固く押さえ、見た目だけは軽く盛りつけた」と、周りに気付かれないよう大盛りにするずるもした。

隊では、教官である教班長の身の回りの世話をする係に。入浴時に背中を流したり、マッサージをしたりもした。マッサージ中に教班長が眠ってしまうと、勝手にやめられず、目が覚めるまで続けるはめに。

抑圧された日々の娯楽は隊員同士の隠し芸大会。悪天候で訓練ができない日に仲間が披露する浪曲などを楽しんだ。「こういうひとときは身も心も洗われ、救われるような気分に浸れるのである」と振り返る。

訓練生の期間を終えると飛行機の整備作業などに従事した。昇進し、外出の機会もできたが、しばらくして終戦を迎えた。

戦後は和正さんら5人の子どもの父になった。手記からは平和への思いがにじむ。「あの軍国主義や戦争は二度とあってはならない。大事な子孫を軍隊や戦場に送ることはご免蒙(こうむ)りたい」

和正さんは手記を読むまで作五郎さんの軍隊時代の詳しいことは知らなかった。「戦争に関する情報はたくさんあるが、身近な父の記録を読めてよかった」と亡き父に思いをはせた。

(報道部・小柳香葉子)

◆板垣作五郎さんが記した「実録 海軍生活一年間」の一部

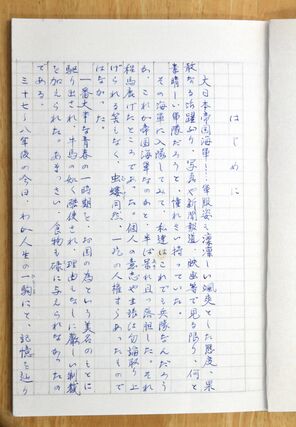

大日本帝国海軍……軍服姿もりりしいさっそうとした態度、果敢なる活躍ぶり、写真や新聞報道、映画などで見る限り、何と素晴らしい軍隊だろうと、憧れさい持っていった。

その海軍に入隊してみて、私達はこれでも兵隊なんだろうか、これが帝国海軍なのかと、半ばあきれ、かつ落胆した。それほど馬鹿げたところであった。個人の意思や主張はもちろん取り上げられるはずもなく、虫けら同然、一片の人権すらあったものではなかった。

一番大事な青春の一時期をお国のためという美名のもとに駆り出され、牛馬の如く酷使され、理由もなしに厳しい制裁を加えられた、あまつさい、食物もろくに与えられなかったのである。

37~8年後の今日、わが人生のひとこまにと、記憶をたどりながらその輪郭を記述してみた。何分、一気に書き下ろしたのもので、推敲も清書もしていない粗雑なものである。書いて後世に残すほどの価値はないけれども、とにかく体験した事実である。

普通科練習生期間中には、いろんな技術を習ったが、自ら進んでではなく、仕方なしにやらせられたことだから全てに実が入らず、隊門を出るときは全部返納してしまい、私の人生になんらプラスになるものがなかった。

あるものは、ただあの嫌な思い出ばかりである。あの軍国主義や戦争は二度と再びあってはならない。大事な子孫を軍隊や戦場に送ることはご免蒙(こうむ)りたい。いつまでも平和で豊かな世の中であって欲しいと思うや切である。

◆[わたしもすずさん]渡辺平生さん(66)=新潟市西蒲区=

夫に会うため、何本も列車を乗り継いだ新妻

両親は父が海軍に従軍していた1944年に結婚しました。父が広島県呉市の軍港に帰還した時には、母が巻町(現新潟市)から、夜行列車に乗って会いに行ったそうです。

当時は今のように新幹線もなく、何本もの列車を乗り継ぎ、丸一日ほどかけてたどり着いたはずです。両親が呉でどのように過ごしたか聞いたことはありませんが、小高い丘の上から海を眺めたのかなと想像しています。