新潟のうまい酒と肴(さかな)を求めてふら~り、ふらり。酒席で人生の多くを学んだ新潟日報社の森沢真理・特別論説編集委員が、酒や肴、酒にまつわる出会いをつづるコラムです。にゃんこの「おかみ」もご一緒に!

× ×

1890(明治23)年に川上善兵衛が創業した新潟県上越市のワイナリー、岩の原葡萄(ぶどう)園(サントリーグループ)。代表的なワインの一つ「深雪花(みゆきばな)」のラベルには、雪国新潟のシンボルともいえる雪椿の花が描かれている。上越市の陶芸家、斎藤三郎さん(初代陶斎、故人)の手になるものだ。シリーズ第1号の「深雪花 赤」が発売されたのは1988年。繊細な味わいで高い評価を受ける「雪椿のワイン」は、どのようにして誕生したのか。

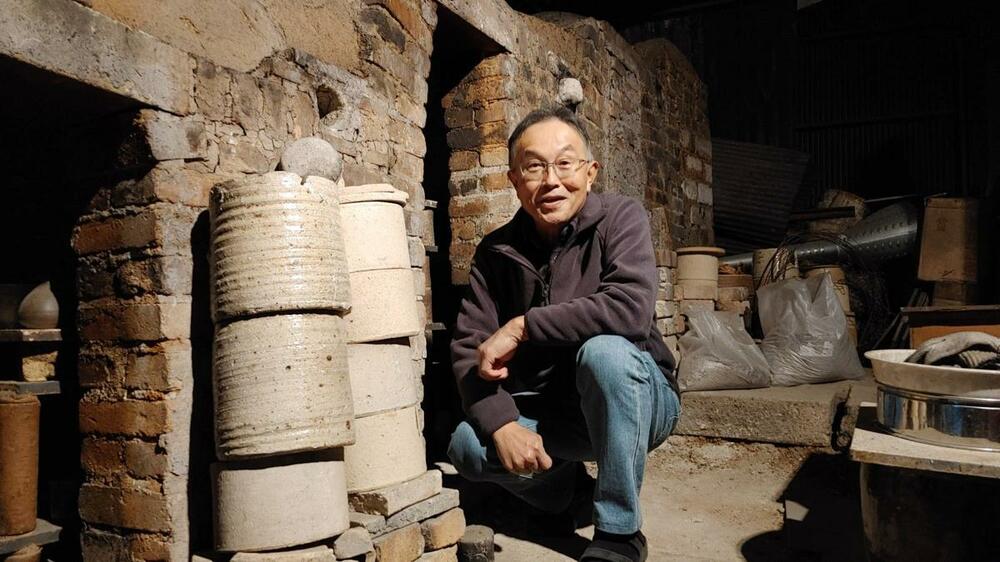

「1986年ごろだったと思う。岩の原葡萄園社長だった大井一郎さん(故人)が訪ねていらしたんです」。そう振り返るのは、三郎さんの次男で、上越市の陶芸家、斎藤尚明(なおあき)さん(72)=二代陶斎=だ。

大井さんの前職は、サントリー山梨ワイナリー=現・サントリー登美(とみ)の丘ワイナリー=所長。山梨で日本初の貴腐(きふ)ワイン醸造に成功し、業界では知られた存在だった。大井さんは、こう切り出した。

父の斎藤三郎さんが使っていた登り窯の横に座る斎藤尚明さん=上越市寺町

「岩の原ワインの旗艦となる商品を造りたい。ついては大先生(三郎さん)の作品、雪椿の絵を使ったラベルにしたい」

「うれしい申し出。縁を感じた」と尚明さん。三郎さんは81年に亡くなっていたが、若き日には寿屋(現サントリー)の創業者、鳥井信治郎の「壽山窯(じゅざんがま)」で働いた時期があった。

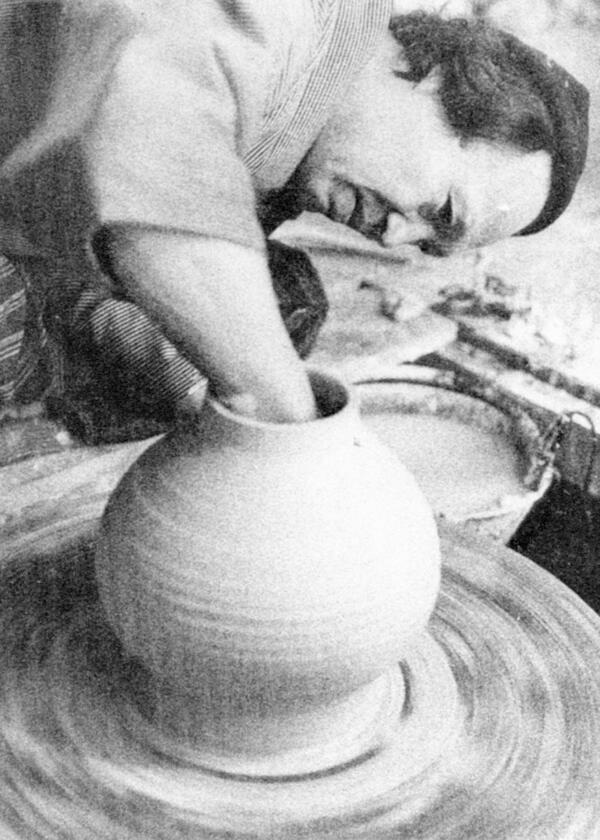

故・斎藤三郎さん。写真は斎藤さんの制作風景

「窯(かま)の管理を任されていた。信治郎さんは信心深い人で、多忙な時には父が高野山に代参することもあったと聞きます」

尚明さんは、赤い雪椿が描かれた色紙を探した。その中の1枚に、三郎さんが短い詩を記していた。

「越の国 深雪の里の雪椿 ほまれの花の雪椿」

ラベルはこの絵に決まり、ワインの名前は「深雪花」になった。文字も三郎さんのものが採用された。

「深雪花 赤」ラベルの原画。絵、文字とも斎藤三郎さんによる=岩の原葡萄園提供

「赤」は、善兵衛が開発した代表的な赤ワイン用ブドウ品種「マスカット・ベーリーA」を使い、樽(たる)に詰めて石蔵で熟成させる手法を取った。マスカット・ベーリーAの特徴を生かした、まろやかで優しい味わいが特徴だ。

「赤」は品質の高さが評価され、コンクールで受賞を重ねた。2019年のG20大阪サミットでは、ワーキングランチで振る舞われた。

大井さんは山梨県に自宅があったが、「もう一つの故郷」上越に若き日も含め、延べ15年間勤務し、地元の人と深く交わった。「大井さんが上越に着任することがなければ、深雪花は生まれなかったと思う。岩の原葡萄園中興の祖、ですね」

故・大井一郎さん。写真は1992年

深雪花には、1995年に白、2011年にロゼが加わった。ラベルは三郎さんが描いた白とピンクの雪椿だ。尚明さんが描いた雪椿もスタンダードワイン「善(ぜん)」などのラベルを彩っている。

「雪国に暮らす私たちにとって、雪椿は日常の風景でもある。風土に根差したものを取り入れ、個性として磨いていくことが大事なのだと思います」

斎藤三郎さん、尚明さん親子が描いた「雪椿ラベル」。左の3本は三郎さんによる「深雪花」、右の3本は尚明さんによる「善」シリーズのワイン=上越市北方の岩の原葡萄園

◎斎藤三郎(さいとう・さぶろう)1913〜81年。長岡市(栃尾)出身。18歳から、後にそれぞれ人間国宝となる近藤悠三、富本憲吉に師事。「壽山窯」などを経て中国に応召。復員後、48年に上越市(当時は高田市)に登り窯を構える

◎大井一郎(おおい・いちろう)1928〜2002年。富山県出身。北海道大卒業後、1952年に寿屋(現サントリー)入社。75年に日本で初めて貴腐ブドウ収穫に成功(78年に日本初の貴腐ワインとして発売)。85〜92年、岩の原葡萄園社長。91年度新潟県経済振興賞受賞

◆アジフライとしょうゆの味なコンビ

和食、発酵食品と好相性「深雪花 赤」

赤ワインの肴というと、肉やチーズが頭に浮かぶ。「深雪花 赤」には、どんな食材が合うのだろう。

「バランスがいいワイン。和食や発酵食品と相性がいいですね」。そう話すのは、岩の原葡萄園営業・マーケティング部の部長代理、今井圭介さん(51)だ。お薦めはアジフライとしょうゆとの組み合わせ。「マグロもいいですよ。岩の原葡萄園の土壌は鉄分が少ないので、鉄分の多いマグロと合うようです」

早速スーパーへ。総菜のアジフライがうまそうだったので、購入する。マグロのさくも買ってきた。塩をまぶして、20分ほど置く。塩を洗い流せば、もちもちした食感の「塩マグロ」が完成だ。

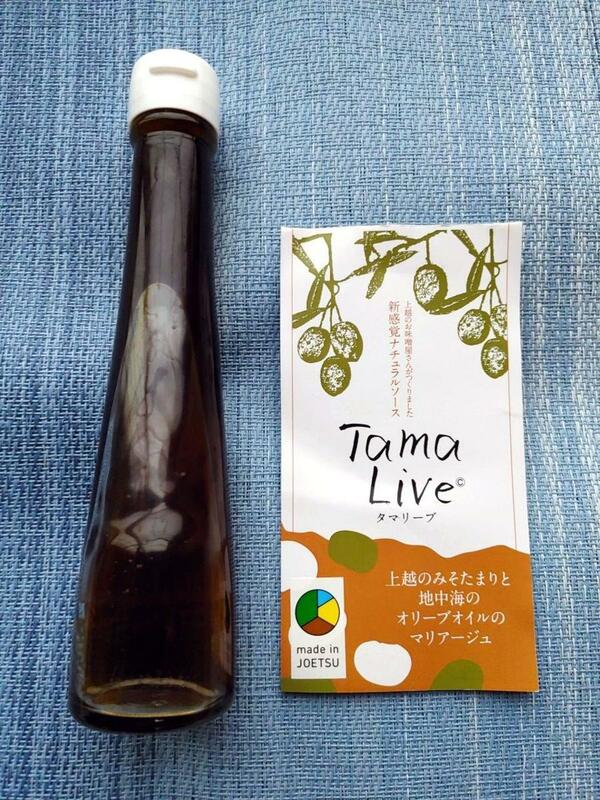

フライはしょうゆとからしで。塩マグロには岩の原葡萄園の売店で買った「タマリーブ」を添えた。上越市の山本味噌(みそ)醸造場の商品で、味噌を製造する過程で出る「味噌たまり」にオリーブ油を合わせたものだ。

味噌たまりとオリーブ油を合わせた「タマリーブ」

「サラダやパスタソースなどに使える。個人的には白身の刺し身にかけるのが好きです」。山本味噌醸造場専務の山本幹雄さん(49)は言う。

アジフライのさっくりと塩マグロのもっちり。香りがふくよかで飲み飽きない「赤」は、料理を引き立ててくれる。次は上越の郷土料理と合わせてみたい。

塩マグロとアジフライ。塩マグロの皿は斎藤尚明さんの作品

[酒のアテにこぼれ話]マスカット・ベーリーは「E」まであった

マスカット・べーリーAは2013年、パリに本部を置く「国際ブドウ・ワイン機構(OIV)」の品種リストに登録された。日本のブドウでは、白ワイン用の「甲州」に続き2品種目。新潟県発の赤ワイン用ブドウ品種として、世界に認められたことになる。

1927年、善兵衛が米国種の「べーリー」と欧州種の「マスカット・ハンブルグ」を交雑して作出した。湿気の多い日本の風土に合うよう、ブドウの品種改良を重ね、1万以上の交雑を行ったとされる。40年には、マスカット・ベーリーAをはじめとする22の優良品種を論文で発表した。

岩の原葡萄園の第1号石蔵では「深雪花 赤」を樽で熟成中。前に立つのは今井圭介さん=上越市北方

実は、マスカット・ベーリーはAだけでなく、B、C、D、Eまであったという。優良品種に入ったのはAとBで、あとの三つは世に出なかった。「最初の交雑、Aが一番うまくいったようです。それより劣るBは使われなくなり、木も切られてしまったと聞きます」。岩の原葡萄園営業・マーケティング部の部長代理、今井圭介さんは言う。

マスカット・ベーリーAは病気に強く、多収性で、出来上がったワインはタンニンが少ないのが特徴。国内の赤ワイン用品種としては最も多く醸造されているという。

◆[お買い物と見学info]

◎岩の原葡萄園 上越市北方(きたかた)1223番地。開園時間は午前9時半〜午後4時半。定休日は1、2月の日曜、年末年始、3月の特定日。詳しくは電話025(528)4002に問い合わせる。深雪花は720ミリリットルで2497円

◎山本味噌醸造場本店 上越市中央1丁目13番4号。電話025(543)2283。タマリーブは821円

× ×

「還暦記者の新潟ほろ酔いコラム」(略称・新潟かんほろ)は原則第2、第4金曜にアップ。次回は「大衆食堂の詩人・遠藤哲夫さんとの約束」の予定です。

◎noteでも連載 投稿サイトnoteでも、同名タイトルのスピンオフ連載を始めました。8回目は「貴腐ワイン誕生す 大井一郎さんと上越・高田の雁木通り」

▽noteはコチラ(外部サイト)

https://note.com/kanhoro

▽「さけ」は「酒」だけにあらず!

新潟で働きたい若者を応援する、「酒」ならぬ「にいがた鮭プロジェクト」はこちらから。